李宗仁的一生,是在風雨磨難中度過的。在他的生命旅程中,即有過輝煌時光,亦有過黯淡歲月。他出身微寒,切身體會過平民之苦,而他又曾位極人臣,做過人民的統治者;他鎮壓過共產黨,又與共產黨攜手抗日,為中華民族立下過顯赫戰功;他指揮過與共產黨爭奪江山的戰爭,曾被列為共產黨通輯的二號戰犯,而他又成了共產黨的座上賓,在中華人民共和國享有殊榮;他是的把兄弟,又曾與槍炮相向;他曾是國民黨中央政府通輯的要犯,又曾坐過國民黨中央政府的頭把交椅;他熱愛自己的祖國,卻曾經離開中國,既沒有留在祖國大陸,也沒有跑到臺灣,而是遠渡重洋在美國當了多年的寓公;他娶過3位妻子,卻一直有兩位太太與他并存于世……

聚焦現代中國的傳奇人物,透視桂系軍閥的形成演變。

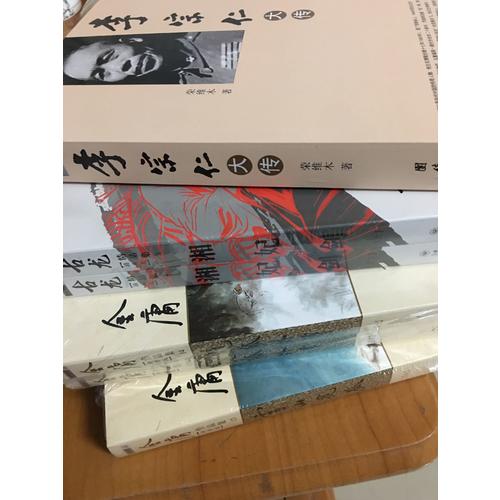

李宗仁是現代中國的傳奇人物,他生在清朝光緒十七年(1891年),是廣西桂林人,1969年死在北京,活了79歲。李宗仁一生的特色,就是他以雜牌軍的軍頭地位,與黃埔系一路分分合合二十多年,而始終沒被"吃"掉。他與一路糾纏,但在翻云覆雨之中,始終未能斗垮他,他們后在"國破山河在"時勞燕分飛。他在生命晚年,還以兩件"武器"發揮了"限別鳥驚心"的作用;一件是回歸大陸,把他的"剩余價值"別有所贈:一件是藏諸名山,把他的《李宗仁回憶錄》完成出版。這兩件"武器",是他一生好的收尾,真令人拍案叫絕。

——李敖

榮維木,男,1952年北京出生,現任中國社會科學院近代史研究所《抗日戰爭研究》執行主編;中國抗日戰爭史學會秘書長,中國口述史研究會副秘書長。主要著作有:《炮火下的覺醒——盧溝橋事變》《中國人民解放軍史話》《日本教科書問題評析》(合著)《東亞三國的近現代史》(合著

及時章 走上軍人之路

一 故鄉與家世

二 少年時代

三 軍校生活

四 初涉軍旅

第二章 新桂系的崛起

一 自立門戶

二 養精蓄銳

三 李、黃、白聯盟

四 討伐陸榮廷

五 平定廣西

第三章 參加北伐戰爭

一 投靠廣東革命政府

二 赴穗策動北伐

三 轉戰湘、鄂、贛

四 卷入反共逆流

第四章 爭奪中樞權力

一 逼蔣下野

二 柄政南京

三 討伐唐生智

四 排汪得手,拒蔣未逞

第五章 內戰中的沉浮

一 倒程奪湘

二 裁兵風波

三 蔣桂戰爭

四 流亡香港、西貢

五 聯盟反蔣失敗

第六章 建立廣西獨立王國

一 老巢新筑

二 西南開府

三 整頓廣西

四 "圍剿"紅軍

第七章 豎立抗日大旗

一 觀望與游移

二 兩廣事變

三 首倡"焦土抗戰"

四 參加抗日統一戰線

第八章 八年烽火歲月

一 北上抗日

二 奏捷臺兒莊

三 轉戰中原

四 堅持抗日立場

五 推行"新政"

第九章 內爭與內戰

一 韜晦北平行轅

二 卷人反共內戰

三 競選風波

四 總統

第十章 夢幻的破滅

一 勉力收拾殘

二 無奈主持"和談"

三 赴險陷入絕境

四 絕望出走美國

第十一章 的歸宿

一 走下"元首"寶座

二 寂寞的流亡生活

三 海外歸來

四 人生旅途的終點

及時章 走上軍人之路

一 故鄉與家世

中國的許多地名,是以方位來命名的。除了中國意為天下之中外,還有以山為界的山東、山西;以河為界的河北、河南;以湖為界的湖北、湖南;不知以何為界的廣東、廣西。此外,方位不僅用以確定地理的自然物狀,也用以確定地理的人文狀況。如稱天子教化之地為中土,中土之外,有東夷、西狄、南蠻、北胡。由此可見,所謂方位,里面也夾雜了名位的含義。在同樣的心理作用下,中國人還有一個習慣,就是很看重人的出身地域。早在魏晉至隋唐時,就開始盛行郡望的風氣。凡達官貴人,必考其世居何郡而為當地所仰望。這種風氣,一直影響到中國近代。如清末北洋大臣李鴻章,出身安徽合肥,被稱之為李合肥;兩廣總督張之洞,出身直隸(今河北)南皮,人稱南皮張;的首領康有為,出:身廣東南海,人稱康南海;民國初年竊國大盜袁世凱,出身河南項城,號稱袁項城;廣西軍閥陸榮廷,出身廣西武鳴,自稱陸武鳴……另外,還有那些為霸一方的大小梟雄,大家也往往以他們起家的地名來稱呼,如老軍閥中有所謂直系、皖系、奉系等稱呼,新軍閥中有所謂粵系、桂系、滇系、川系、晉系等稱呼。即使他們有人曾問鼎中原,權握中央,但在人們的心目中,標明他們出身地域的名稱卻是不會改變的。

本書的主人翁是桂系首腦,他自然是在廣西起家的。既然他是廣西人士,就不能不首先介紹一下他的故鄉,看看廣西的自然環境、社會人文,對他的生長和后來的發跡,是否產生過影響。

廣西在中國的正南部,從地圖的形狀看,它恰好位于雞足處。地說,它位于東經104-112度、北緯20-26度之間。它南臨北部灣,有1500余公里的海岸線;它東部與廣東貫通,南部與越南交界,西部與云南毗鄰,北部和東北部與貴州、湖南相接。

在廣西來賓縣的麒麟山和柳江縣通天巖,曾發現舊石器時代的文化遺址,因而考古學中有"麒麟山人"和"柳江人"的名字。在南寧豹子頭貝丘和桂林甑皮巖洞穴,又曾發現新石器時代的文化遺址,出土的石制工具,反映出人類生產活動已經有了農業與手工業的初步分工。這些發現說明,早在遠古時代,廣西就是中華民族祖先生息繁衍的地方。

但由于中國的中央政權最早是建立在黃河流域的,因此,包括廣西在內的嶺南地區,長期被視為南蠻化外之地。這也許正是以兩廣為主的嶺南地區,在歷史上經常與中央產生離心力的一個原因。及時個建立中國大一統王朝的秦始皇,就已經敏銳地注意到了嶺南地區與中央政權離心的危險。公元前214年,他派尉屠睢率領大軍統一嶺南百粵,設立了桂林、南海、象郡。桂林郡全部,象郡一部及南海郡小部,即為今日廣西地。廣西稱"桂",亦由桂林郡的設置始。

為了平定嶺南,防范當地人民"作亂",秦始皇還采取了后來對廣西政治、經濟、軍事產生長遠影響的兩個重要措施:

及時是開鑿靈渠。嶺南兩廣,廣西比廣東通向中原的交通更加困難。秦始皇發兵嶺南時,即令史祿在廣西東北部的興安縣境開鑿運河,建立珠江水系與長江水系間的水上通道,以通湘桂。經過五六年的艱苦開鑿,靈渠終于鑿通。這條運河全長30余公里,貫通了漓江與湘江。開鑿靈渠,首先是出于軍事上的需要,它便利了人馬與糧草的運送,使得中央武力可以隨時進出廣西。但開鑿靈渠的結果,也促進了廣西經濟的發展。靈渠竣工后,方便了來往商旅,也使湘漓兩江的水量得到調節,為農業灌溉與防止旱澇提供了有利條件。

另外,據本書的主人翁李宗仁自己回憶,他的家世淵源似乎也與秦始皇開鑿靈渠沾些關系。相傳,李宗仁的祖先原是隴西人。秦始皇派史祿開鑿靈渠時,史祿手下有兩位李姓將軍,靈渠修成后,他們沒有返回隴西,而是在新辟的桂林郡落戶了。他們就是桂林李氏的始祖。

當然,李宗仁還提到了另外一種傳說,是說他的先祖最初自隴西遷入關東(今河南省),再遷湖南,三遷而入廣西定居。至于年代,一說在漢朝,一說在唐朝,或者是經歷了漢、唐兩代才遷入廣西的也未可知。

第二是遷徙人口。古代,廣西是百粵各民族聚居的地區,春秋之前為荊州南徼地,戰國時期屬楚國。直到秦朝以前,廣西少有漢人居住。秦始皇統一嶺南后,除設置桂林等三郡外,還從中原地區遷徙50萬漢族人戍五嶺,與當地百粵民族雜居。由于廣西東部自然地理環境比西部要好,通往中原的交通也相對方便,所以,廣西東部是漢人居住比較集中的地區。秦始皇遷徙漢人人桂的本意,在軍事上是為了戍邊,防止當地人民的異動;在政治上是為了教化百粵民族,使之對中央產生向心力;在經濟上是為了傳播先進的技術,促進生產發展。他的目的基本上達到了。

但是,廣西畢竟是一貧瘠地區,境內山多石多,可以耕作的平原相對較少。大量人口的遷入,造成了生存空間的擁擠。為了爭奪自然條件較好的地域,部族之間、漢人與粵人之間的矛盾時有發生,械斗風氣由此而起。加之遷徙入桂的漢人,本來就是亦軍亦民,所以,廣西民風彪悍,好勇斗狠,歷史上多出武人。李宗仁的桂系軍隊特別能打仗,這也許算得上是一個原因吧?

秦始皇以后,廣西一直屬中央政權管轄。后雖有自立國號于廣西者,但為時都不很長。宋朝時,在全國推行路、州(府)、縣三級政制,廣西劃在廣南西路,廣西之稱自是始。桂林當時名為桂州,因路治設于茲而成為當時的廣西首府。南宋,桂州改稱靜江府。元朝,置廣西兩江道宣慰使司和嶺南廣西道肅正廉訪司,宣慰司設于靜江路(今桂林)。元至正二十三年(1363年),置廣西行中樞省,是為廣西設省始。明洪武五年(1372年),改靜江路為桂林府,為桂林正式定名始。元、明、清三代,桂林均為廣西首府。中華民國初年,廣西省治仍為桂林,1913年遷省治于南寧,1936年又遷回桂林。

桂林屢為廣西首府,說明了它于廣西的重要地位。

桂林位于廣西的東北部,與湖南接壤。漓江由北向南貫流其中,早在2100多年前靈渠筑成后,桂林就成了"南連海域,北達中原"的重鎮。溯漓江北上通湘江,再順湘江而下,經長沙匯洞庭而入長江,可與中原與東部沿海地區貫通;漓江經桂林向南下游稱桂江,桂江順流而下至梧州與西江匯合,再沿西江可直達廣東境內。

所以,自秦以來,桂林就是四達地區,為中國西南的軍事要沖。正是由于這個原因,桂林在歷史上多有兵事發生。這里不僅是中國歷代統治者攻略嶺南的必經要道,也是南方起義軍挺進中原的發源地。

唐末的龐勛起義,就是從桂林發端的。起義軍沿漓湘北上進人中原,直達東海之濱、黃河南岸。龐勛起義雖然最終失敗,但它沉重地打擊了唐王朝。統治者驚魂甫定,黃巢起義接踵而至。起義軍攻占嶺南后,又是由桂林誓師北伐,數十萬眾乘大筏沿漓湘北上,終于造成了唐朝的覆滅。龐、黃起義均由桂林北上,因而史書記述:"唐亡于黃巢,而禍于桂林。"

近代中國規模較大、歷時最久的一次農民起義——太平天國起義,是由廣西桂平縣金田村發端的。起義軍亦經桂林北上,經水路至全州改由陸路進入湖南,沿長江而下,攻長沙、克武昌、占南京,建立了與清廷對抗的農民政權。

孫中山發動革命,視廣西為武裝起義的基地之一,曾先后發動過欽州、鎮南關起義。1921年,孫中山就任中華民國非常大總統后決定取道湖南北伐,并率3萬人眾開赴桂林,在桂林原明靖江王府內設立了北伐大本營。可見,孫中山是重視桂林的軍事戰略地位的。

桂林不僅是扼守西南與中原交通門戶的軍事重鎮,也是一座景色秀麗的文化名城。李宗仁曾不無驕傲地描述他的家鄉:

這湘、漓二水都蜿蜒于奇峰原野間,平時江水碧清見底,游魚可數。有時水流緩慢,山光水影,一平如鏡,顯得秀美絕倫。偶逢峰回江轉,頃刻間又波翻湍嘯,水陡灘高——自桂林到梧州號稱三百六十五灘——卻又顯得雄峻險絕。木船通行其中,兩岸猿啼,江山如繪,真使人如置身畫中,所以就風景來說,桂林府的全境都可說是山明水秀,而省會所在地的桂林城區,更是自古就以"桂林山水甲天下"一語而聞名海內。

清末時的桂林府包括7個縣、兩個州和一個廳。李宗仁就出生在距桂林城約60里的臨桂縣西鄉。按照李宗仁的說法說,臨桂縣西鄉的景色,似可稱桂林之最。他說:

以前游桂林的人更有許多特別欣賞陽朔縣的風景的,因而又有"陽朔山水甲桂林"的佳話。其實桂林城郊和陽朔的風景遠較我鄉為遜色。因為陽朔山水固稱奇特美麗,可是峰巒過于密集,而乏阡陌桑田,及縱橫河流的陪襯,正如一個少女生得五官畢聚,縱然明眉皓齒,也難免美中不足。所以就風景優美而論,桂林、陽朔均不如臨桂縣西鄉的纖濃適度,只可惜該處地非要津,旅客少到,不為外人所知,所以就不如桂林、陽朔的享盛名了。

桂林的山水之美,吸引來了文人騷客,這又使桂林比廣西其他地方多了些文化氣息。這里,自然景觀與人文景觀交相輝映,各朝才俊名士的題詠隨處可見。據計,至今保存完好的摩崖石刻共有2000余件,遍布于桂林的名山巨洞之中。熏染其問,桂林人自然也平添了幾分儒雅。所以,李宗仁自己雖是武人出身,卻認為他的家鄉文風極盛,一般習俗比較重文輕武。他回憶說:

雖然當時我鄉農民未受教育的多至百分之六十,然多數男子在重年都曾啟蒙識字,少的數月,多的三年五載不等……歷來民風淳樸,遜清一代,文風極盛,雍正年間的陳宏謀,便以進士及第,歷任巡撫、總督,拜東閣大學士,為朝野所稱羨,其后代也有名儒,科甲鼎盛。所以在科舉時代,我們廣西有句諺語說:"廣西考桂林,桂林考兩江。"意思是科舉考試中,桂林實為全省及時;而兩江又為桂林及時。所謂兩江,即是我的故鄉兩江圩一帶。

可以看出,李宗仁對自己的家鄉是很贊美的。但桂林的自然環境、社會風情以及它經受歷代戰爭風雨沖刷的種種痕跡,到底對李宗仁產生過多少影響?僅憑他那充滿感情色彩的回憶,是得不出結論的。為了使讀者能夠有更充分的依據來作出自己的判斷,讓我們再來看看李宗仁的家世。

清朝光緒十七年辛卯陰歷七月初九日,即公元1891年8月13日,李宗仁出生于廣西桂林府臨桂縣西鄉兩江圩林頭村。李宗仁為三子,因長兄早夭,故實行二,上有一兄,下有3個弟弟和3個妹妹。同輩以"宗"字排名,父母為其取名宗仁,字德鄰。村里同族卻不稱他的名字,多喊他老九,這是因為,按族譜李宗仁在本房男性中行九。

與許多村莊名字的來源一樣,林頭村也是以地貌特點而取的名字。"林"有樹木茂盛意,它大概反映出了這個小村子的地貌特點。林頭村在兩江圩鎮西7里處,這里土地肥沃,人口稠密,在平曠的田野中,姿態各異的小山峰稀疏羅列,峻峭秀美。在小村四周的山峰中,有兩座特別顯眼,一座在南面,如平地拔起玉柱,氣勢雄偉;一座在北面,有兩個并列的峰頭似馬鞍的兩端一樣翹起。當地人根據兩山形狀,稱其為"旗山"和"鼓山"。旗鼓為軍旅之物,用以為峰名,頗見豪邁。另有一種解釋,說兩峰如一人一馬,是武人出征的征兆。無論哪種解釋,足見當地人孔尚勇武,這與李宗仁所說的家鄉人重文輕武,似不盡相合。

梱頭村聚居的李姓族人,男女約有200丁口。李氏是否為秦朝李將軍之后,已無譜牒可考。李宗仁家這一房,據說自曾祖父以上都是單傳,人丁不旺。不過那時李家家境殷實,生活優裕,尚稱小康。到了李宗仁祖父時,李家中道衰落。據說這有兩個原因:一是洪楊革命后,桂林迭遭兵燹,他家故宅致被焚毀;二是其曾祖遭強人綁票,家被勒贖。也許李家注定不能人財兩旺,李家破落之時,也正是丁口興盛之始。李家單傳至李宗仁祖父,生育二子,到了李宗仁這輩,李家已無絕嗣之憂了。

李宗仁的祖父,名印廷,字如璽。據李宗仁說:

先祖如璽公不但樂善好施,而且豪俠好義,專喜結交各方豪杰。中年時曾往四方游歷,下三江、渡洞庭,遠至武漢訪察長江形勢,中原民俗。后又越南嶺下廣州,在珠海留連。晚年研究醫術,精于小兒科。其時因我家尚稱寬裕,不靠行醫過活,所以先祖為人治病都是義務性質,為我鄉的一位知名儒醫。

李宗仁對其祖父的政治傾向是這樣描述的:

先祖少年時,曾被過境的清兵拉夫,中途急智逃脫,幾為追者所獲,所以他畢生對滿清的苛政,和軍隊的擾民,最為痛恨。加以目睹鄉間土豪劣紳的魚肉小民,使他頭腦里充滿了抗暴的思想。在他的晚年正值清廷最弱,外禍最烈的時期……先祖耳聞目睹,至為真切。因之,他對清廷的顢頇,洋人的猖獗,深為痛心疾首。

李宗仁還透露,其祖父晚年吸食鴉片。其實,這也應該是李家中道衰落的一個原因。不過李宗仁卻不是這樣解釋的。他認為其祖父染上煙毒,或許是因為無從發泄對世事的憤懣。他還說,其祖父常在煙榻上把自己聞見的真實故事說給孩子們聽,而這些故事對他的一生都有極大的影響。

李宗仁的父親,名春榮,號培英。據李宗仁說:

培英公承先祖家教,也是一位個性倔犟、行俠好義的人。先父不但豪爽,同時也極端勤勉好學。他生在文風極盛的臨桂西鄉,耳濡目染已足勝人一籌,而他又投拜于名師門下,進步自更不待言……所以先父在當時科第中,很有前途。然他老人家原不以功名為意,一試未酬之后……遂未再試。從此也就無心仕途,以其余生在家設館授徒……

李宗仁對其父的政治思想以及對他的影響是這樣說的:

在先父壯年時期的中國,已與祖父當年迥然不同。清廷腐敗日甚,外患有增無減,瓜分大禍迫在眉睫。這時革命熱流已極澎湃,戊戌前后的維新思潮,尤風靡一時。在這種風氣激蕩之下,培英公也成為我鄉革命派激烈分子領袖之一。尤其是他的破除迷信,毀廟宇、興學堂的主張,引起了當地守舊派的劇烈反對……所以經常受到地方上惡勢力的攻擊,而先父對他們亦不稍讓……這對我童年心理的影響,決定了我后來統兵治政的整個作風。

李春榮有新穎的思想,還有豐富的閱歷。他曾應募出洋,在馬來西亞做過勞工。據說,他因卷入當地華工的抗暴斗爭,被英國資本家解雇了,因而他對洋人痛恨入骨。李宗仁當廣西將領時,接他去上海避戰亂,他曾因見到"華人與狗不得入內"的牌子,一氣之下不再入公園。這是后話了。其實,李春榮雖有見識,但因子女眾多,家境每況愈下,回鄉后以課館為生,一生并無大作為。

在李宗仁的長輩中,他的母親似乎對他的影響更要大些。從他的回憶中也可看出,他對母親的感情也是最深的。

李宗仁母家姓劉,是距梱頭村不遠的古定村的富裕農戶。劉氏先祖無考,但古定村曾為古代屯軍的處所,由此而推,劉氏大約也是古時中原入桂移民的后代。

與李家相比,當時劉家境況要好得多。據李宗仁說,他的外祖父是克勤克儉興家的,每年都有余糧。而實際上,其外祖家所獲,與放高利貸不無關系。尤其李的外婆,雖然聰明干練,但生性極為吝嗇。關于她的吝嗇,李宗仁講了下面這個故事:

記得有一年糧食歉收,新谷登場尚需月余,而家里谷倉顆粒無存,米壇子又已見底,情形嚴重極了。于是母親要我也挑了籮筐和她同去外婆家借谷。去后,外公外婆留我們午餐,卻故意裝作不知來意的樣子。飯后,我們應該回家了,母親才不得已說出想借糧食的事。外婆臉上頓時就有不愉快的表情,并埋怨我們不該常來借貸。她說現在市上利息很高,借給我們的當然不好意思要息,不過損失未免太大了。母親卻說,每年不夠吃,實因食口太多,非好吃懶做所致。外婆和母親因為是親生母女,說話當然不太避忌,互不相讓,遂吵起嘴來。母親一氣之下,便流著眼淚,索性不借了。我們母子兩人挑著空擔子回家,當時母親心頭的辛酸,實無法形容。在路上,她勉勵我長大后必須努力作事,不可依賴別人。她說自己親生爹娘尚且不能借貸濟急,何況他人?言下實有無限感慨。這年,我們終于典掉兩畝田,才把難關渡過。計當時一擔(一百二十斤)谷子,價值不過兩塊毫洋,而且還有借有還,競弄得母女反目,真可謂一嘆。

由上看出,劉氏嫁到李家后,與娘家關系比較疏遠,因而李宗仁的成長與母家無大牽扯,唯李母對他的影響頗深。

廣西農村婦女,素以吃苦耐勞而著稱。她們大多天足,不唯與男人一樣上山采樵,下田種地,入晚男人休息,她們還要煮飯、洗衣、紡織、縫紉,辛苦更倍于男人。而李家情況又有不同,雖有二十余畝田地,但李父畢竟是個書生,終日以課館為務,無暇田間勞作,因而李母勞作之艱辛更甚。

劉氏生產子女11人,長成5男3女。她嫁來時李家已不富裕,隨著子女的相繼出世,生活愈加困難。李父不慣勞作,縱為人豪爽,結交了一些朋友,但其中似無富貴者。于是,一大家子的吃穿,就全靠李母一個人來維持了。她除了下田農作,還兼作糶米生意。除兩江圩外,附近還有一個山口圩,李母經常是三天趕兩圩。挑擔本已十分辛苦,她還隨身攜帶針線,挑米到圩,坐落不是納鞋底,就是搓麻繩,沒有一刻清閑。

這個商品不錯~

這個商品不錯~

這個商品不錯~

這個商品不錯~

這個商品不錯~

這本書很不錯,是正品,值得去買來看看

這個商品不錯~

不錯

是一本值得收藏的好書

包裝不錯

書很實用,發貨活速度快,給力!

我買的得書都很好,都有包裝,很干凈。非常滿意,快遞也很快

可讀性一般,沒有堅持看完

書質量不錯喲。

好

好

感謝作者文筆,買來學習和欣賞。

好

人文閱讀,內容很詳細。

很喜歡這本書

在活動時買的,很優惠,包裝較好。

不錯的書,可以說,具有一定的啟發

好看,非常好看,非常實用。。。。。

謝謝 謝謝你

謝謝 謝謝你

基本抄襲李宗仁回憶錄,沒什么意思,買這本書上當了

這本書我很喜歡,盡管文筆與記述的方式很普通,但反映了一段珍貴的,不為人知的歷史

幫公司領導買的書,是她喜歡的類型,應該是能滿足她的閱讀需求,具體內容因為自己沒有仔細閱讀,所以無法評價。