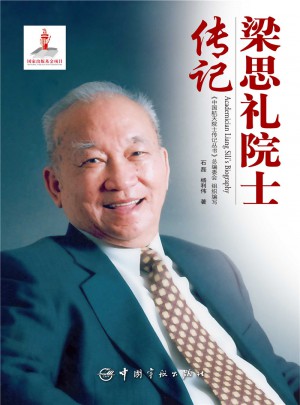

梁思禮院士傳記

- 所屬分類:圖書 >傳記>科學(xué)家>工業(yè)技術(shù)

- 作者:[石磊],[楊利偉] 著

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:中國航天院士傳記叢書

- 國際刊號(hào):9787515905549

- 出版社:中國宇航出版社

- 出版時(shí)間:2015-10

- 印刷時(shí)間:2015-10-01

- 版次:1

- 開本:16開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

本書生動(dòng)翔實(shí)地記述了我國導(dǎo)彈、火箭控制系統(tǒng)專家梁思禮院士獻(xiàn)身祖國航天事業(yè)的光輝歷程、崇高的精神世界,弘揚(yáng)了梁思禮院士孜孜求實(shí)的科研精神和無私奉獻(xiàn)的高尚品質(zhì),為中國航天珍藏一份珍貴的文化財(cái)產(chǎn)。同時(shí)從另一個(gè)側(cè)面反映了中國航天事業(yè)的發(fā)展歷程,對于記載航天歷史、傳承航天精神、培育航天新人、促進(jìn)航天事業(yè)發(fā)展,具有積極意義。

該書作者石磊為全國新聞工作者、全國百佳新聞工作者,科普作家,中國科學(xué)院老科學(xué)家科普演講團(tuán)成員,寫作航天科普圖書等近20部;作者楊利偉現(xiàn)任中國航天科技集團(tuán)公司科技委辦公室主任,中國科普作家協(xié)會(huì)會(huì)員,并兼任梁思禮院士秘書。作者通過幾年的努力,多次采訪了梁思禮院士本人,搜集了大量有關(guān)他的家庭和本人的歷史資料,以及訪談、有關(guān)人員回憶、采集工程小組成員的幫助,梁思禮院士本人還親自審閱書稿,并提出了修改意見,梁思禮院士的女兒梁紅還參與了部分章節(jié)的初稿寫作,保障了該書內(nèi)容的真實(shí)性。書稿語言平實(shí),情節(jié)感人,圖文并茂,可讀性強(qiáng),具有較強(qiáng)的閱讀和收藏價(jià)值。

石磊,原中國航天報(bào)社總編輯、中國宇航出版社副社長,全國新聞工作者、全國百佳新聞工作者,科普作家,中國科學(xué)院老科學(xué)家科普演講團(tuán)成員。寫作航天科普圖書近20部。

楊利偉,現(xiàn)任中國航天科技集團(tuán)公司科技委辦公室主任,中國科普作家協(xié)會(huì)會(huì)員。長期從事科研行政管理工作,并兼任梁思禮院士的秘書。參與編寫多部紀(jì)實(shí)和科普書籍。

及時(shí)章 梁氏淵源

1.新會(huì)梁氏家族

2.未敢忘國憂的父親:梁啟超

3.兩位母親:李夫人和王夫人

4.哥哥姐姐個(gè)個(gè)才華出眾

第二章“老白鼻”長大了

1.寵兒“老白鼻”

2.父親睡著了

3.小學(xué)和中學(xué)時(shí)代

4.家族胎記

5.今后就要靠你自己了

第三章負(fù)笈海外寒窗八年

1.舍不得花5美分的窮學(xué)生

2.曾想回國辦個(gè)磚瓦廠

3.獲辛辛那提大學(xué)自動(dòng)控制博士學(xué)位

4.參加進(jìn)步組織

5.母親,我回來了

第四章向新中國報(bào)到

1.一心一意為祖國服務(wù)

2.差點(diǎn)成了“老虎”

3.援建“越南之聲”廣播電臺(tái)

4.參與制訂國家十二年科學(xué)規(guī)劃

5.三喜臨門

第五章結(jié)緣航天

1.中國導(dǎo)彈事業(yè)的“開國元?jiǎng)?rdquo;

2.到瑞士買導(dǎo)彈

3.歷練教導(dǎo)大隊(duì)

4.隱姓埋名

5.求援“老大哥”

6.下廠學(xué)習(xí)探捷徑

第六章靠別人是靠不住的

1.壓力山大

2.爭氣

3.“東風(fēng)二號(hào)”首飛爆炸

4.這個(gè)插曲很有意義

5.打磨新槍,兩彈聯(lián)姻

6.割尾巴,固電刷

第七章東風(fēng)破曉

1.苦悶的“”日子

2.洲際導(dǎo)彈一波多折

3.利劍強(qiáng)腦

4.戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈使用速率捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)

5.“地測”升級“彈測”

6.從“百花齊放”到“一枝獨(dú)秀”

第八章引發(fā)腦力震蕩

1.“算總賬”不是好辦法

2.梁氏性理論

3.馳騁計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)領(lǐng)域

4.終結(jié)軟件“三自”模式

5.擁有中國“心”

第九章站在新高度上的憂慮

1.參加聯(lián)合國核裁軍談判

2.必須關(guān)閉太空“潘多拉盒子”

3.航天發(fā)展要有長遠(yuǎn)考慮

第十章大師風(fēng)范

1.用前瞻的思想引領(lǐng)精英團(tuán)隊(duì)

2.心底無私天地寬

3.良師益友

4.家鄉(xiāng)情

5.老驥不伏櫪

6.敢講真話的責(zé)任考官

第十一章絢麗人生的律動(dòng)

1.魅力體育

2.“窮樂呵”

3.音樂發(fā)燒友

4.當(dāng)個(gè)豬倌也高興

5.命大福大

6.幸福家庭

7.垂簾“八老爺”

8.九齡“老童”傳家風(fēng)

梁思禮大事年表

梁思禮部分論著目錄

參考文獻(xiàn)

后記

1996年8月,72 歲的梁思禮從科技委副主任的崗位上退了下來,成為中國航天工業(yè)總公司科技委的顧問。按說他應(yīng)該回家享享清福了,可他閑不下來,他關(guān)心時(shí)事,關(guān)心國防,還時(shí)不時(shí)發(fā)表些觀點(diǎn)、意見,有人和他開玩笑說,您老現(xiàn)在說了也沒啥用了。他卻一本正經(jīng)地說:“匹夫有責(zé)嘛 !”

梁思禮是一個(gè)具有戰(zhàn)略頭腦和超前思維的航天科學(xué)家。他經(jīng)常關(guān)注一些關(guān)系國家安全的重大問題,高屋建瓴,著眼大局,并表述自己的見解。2006年發(fā)生的兩件事情和網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)發(fā)的兩篇文章,引發(fā)了梁思禮對未來發(fā)展的思考。

件事是 2006 年 6 月,美國舉行了一場名為“英勇盾牌”的軍事演習(xí),并請中國派軍事觀摩團(tuán)去觀摩。據(jù)新華網(wǎng)專稿報(bào)道:

中國觀摩團(tuán)在美國關(guān)島觀摩了美軍代號(hào)為“英勇盾牌”的軍事演習(xí)。由于這是美軍首次邀請被視為將有可能對其構(gòu)成潛在“軍事威脅”的中方觀摩美軍演習(xí),因而受到西方媒體和軍事專家們的高度關(guān)注。

“英勇盾牌”演習(xí)雖然冠以“盾牌”之名,但卻遠(yuǎn)非單純的防御性行動(dòng)。從戰(zhàn)略層面講,演習(xí)暗含遏制現(xiàn)實(shí)和潛在對手,具有很明顯的攻勢意味。從戰(zhàn)術(shù)層面講,如此規(guī)模的海空部隊(duì)集結(jié),有著非常突出的實(shí)戰(zhàn)含義。

梁思禮在電視上看到,美國的軍演有3個(gè)航空母艦編隊(duì),包括30艘軍艦、B2 轟炸機(jī)和 F15、F16、F18 戰(zhàn)斗機(jī)。參加演習(xí)的包括海軍、空軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)等多個(gè)軍兵種。空軍派出了來自全美10個(gè)空軍基地的戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)和其他支援機(jī)種,海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的一個(gè)飛機(jī)聯(lián)隊(duì)和海岸警衛(wèi)隊(duì)也參加了演習(xí)。這是美軍在越戰(zhàn)后規(guī)模的一次海空集結(jié),以檢驗(yàn)美軍的快速反應(yīng)和多軍種聯(lián)合作戰(zhàn)能力。軍演一派氣勢洶洶的架勢。梁思禮感到,不能小看這次演習(xí),它是在美國即將對日本和韓國的駐軍進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整之前舉行的,這些調(diào)整給人造成的錯(cuò)覺是它將減輕對中國的軍事壓力,因此美國希望借此次軍演向中國發(fā)出警告:這些軍事調(diào)整并不意味著美國將放棄東亞。

第二件事是佐利克辭職。佐利克是美國國務(wù)院第二號(hào)實(shí)權(quán)人物,地位僅次于美國國務(wù)卿賴斯,是美國對華政策高級參與者。2005年9月21日,佐利克在紐約美中關(guān)系全國委員會(huì)的晚宴上發(fā)表了題為《從成員到責(zé)任:中國向何處去?》的演講。在演講中,他說:“對于美國和世界來說,本質(zhì)的問題是中國將如何運(yùn)用其影響力。要回答這一問題,現(xiàn)在是超越對中國在國際體系中的成員資格敞開大門的政策的時(shí)候了:我們需要促使中國成為國際體系中負(fù)責(zé)任的‘stakeholder’(利益相關(guān)者)。”梁思禮認(rèn)為,佐利克的意思是,中美絞在一塊了,有很多利益是相連的,既有相互平衡又有相互威懾。你要負(fù)責(zé)任的話,咱們兩家井水不犯河水,保持現(xiàn)狀。但是,就是這么重要的一個(gè)人物突然辭職了,他是在什么背景下辭職的?美國在對華政策上會(huì)不會(huì)有變化?

與此相關(guān)的是梁思禮在網(wǎng)絡(luò)上看到的兩篇文章,作者是兩個(gè)年輕的美國學(xué)者,一個(gè)是布魯金斯學(xué)會(huì)的萊勃,一個(gè)是蘭德公司的普列斯。他們文章的基本意思是,美國可以一次摧毀俄、中的核力量,中國基本無還手之力。所以,目前相互“確保摧毀”的核平衡已經(jīng)被打破,美國取得了主動(dòng)權(quán)。他們談到,來自美國的核攻擊將徹底摧毀中國的核反擊能力,甚至根本不需要向中國發(fā)起突然襲擊,因?yàn)橹袊肆α糠磻?yīng)速度太慢了,只有東風(fēng)五號(hào)導(dǎo)彈能打到美國本土,但是沒有機(jī)動(dòng)部署,現(xiàn)在部署在山區(qū),以山峰作為掩護(hù),美國用巡航導(dǎo)彈或者B2隱形飛機(jī)用核彈可以摧毀。還說,現(xiàn)在東風(fēng) 31 號(hào)導(dǎo)彈打不到美國本土,沒有機(jī)動(dòng)部署,只有部署了大量東風(fēng) 31A 導(dǎo)彈之后,才具備打擊美國本土的能力,但這種能力還需要 10 年才能建立。當(dāng)然,他們也表示,這些都是用電腦模擬出來的。這兩個(gè)年輕學(xué)者的另一篇文章是《Which Direction in Space》( 中文譯為《空間向何處發(fā)展》)。

以上兩件事和兩篇文章觸動(dòng)了梁思禮敏感的神經(jīng),他就中美關(guān)系現(xiàn)狀和未來中國安全,聯(lián)系到中國航天到底該這么辦,做了一番深入思考。在2006年6月中國航天科技集團(tuán)公司科技委年會(huì)上,他非常認(rèn)真地做了一個(gè)長篇發(fā)言,提出了“航天發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)問題”。

梁思禮談到:

我做了一番思考,聯(lián)系到中國航天今后的發(fā)展,我覺得需要一個(gè)頂層設(shè)計(jì)。研究未來若干年,譬如20年、30年甚至50年,整個(gè)國家能夠?yàn)楹教焱顿Y多少?假如把這些投資看作一個(gè)大餅,就是到底應(yīng)該怎么切這個(gè)大餅,哪塊大、哪塊小,孰輕孰重? 在規(guī)劃上,一窩蜂全上是不可取、也是不可能做到的。

確確實(shí)實(shí)你得承認(rèn),中國與美國比,在軍事、經(jīng)濟(jì)、科技上是非對稱的,你不能跟他兵對兵、將對將,你同他打常規(guī)戰(zhàn)是打不過他的。所以,我們怎么辦呢? 就是得有個(gè)東西,讓他不敢打,不能打,這是我們航天的首要任務(wù),對國家安全要做的首要任務(wù),就是讓他不敢打。

中國的核戰(zhàn)略應(yīng)該是有限的、有效的核威懾。中國也不需要大量的核武器,沒那么多錢,做多了沒必要,將來銷毀它還費(fèi)勁。但是,你總得要有一定的數(shù)量,而且這個(gè)東西必須能從我們本土打到對手國本土大部分大城市。隨著中國國力的增加,中美以后可能會(huì)處于對抗的態(tài)勢,美國將把中國看成是潛在的對手。現(xiàn)在我們使用軟實(shí)力,我們談和平、和諧、和為貴,但對潛在的對手還要有一手硬的。美國的軍演,實(shí)際就是向你示威、耀武揚(yáng)威,你怎么辦? 你跟他兵對兵、將對將,用常規(guī)兵力、常規(guī)武器對抗,我們干不過美國。所以,我們幾位老同志主張搞新一代“殺手锏”武器。在現(xiàn)有的戰(zhàn)略武器的基礎(chǔ)上,我們必須要有一手能震得住對手的法寶,即使你對付彈道式導(dǎo)彈的MD系統(tǒng)導(dǎo)

彈防御系統(tǒng))在10~15年后建設(shè)好了,你也對付不了我們的“殺手锏”。

我看過美國前國防部長麥克納馬拉寫的一個(gè)回憶錄式的文章,他經(jīng)歷過古巴導(dǎo)彈危機(jī),當(dāng)時(shí)美國要制裁古巴,制裁的方式有兩個(gè),一個(gè)是用導(dǎo)彈打,一個(gè)是封鎖、圍。軍方極力主張用導(dǎo)彈打古巴,但肯尼迪總統(tǒng)得知蘇聯(lián)的中程導(dǎo)彈也已經(jīng)運(yùn)到了古巴。他問了空軍司令一句話:“你能不能保障古巴的核彈頭一個(gè)也打不到美國?”空軍司令說:“我保障不了。”結(jié)果,肯尼迪就下決心采用封鎖的辦法,沒敢用打的方案。麥克納馬拉在文章里還說,沒有任何一個(gè)美國總統(tǒng)敢于冒美國本土遭受一發(fā)核彈頭打擊的風(fēng)險(xiǎn)。

到現(xiàn)在為止,美國的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)已經(jīng)花了460億美元,也許遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù),他是一定要繼續(xù)干下去的,不管有多少困難。他一旦搞成了,我們的彈道式導(dǎo)彈的戰(zhàn)斗力和威懾力就會(huì)受到影響。因此,我們現(xiàn)在就要在他搞成之前或同時(shí),拿出一個(gè)導(dǎo)彈防御系統(tǒng)對我們沒有辦法的“殺手锏”,有了它,就可以四兩撥千斤。

梁思禮動(dòng)情地提出:為了中國的長遠(yuǎn)和平和利益,中國航天應(yīng)當(dāng)打“三大戰(zhàn)役”。個(gè)戰(zhàn)役是“過去時(shí)”:“兩彈一星”,保障了國家 50 年和平發(fā)展的環(huán)境;第二個(gè)戰(zhàn)役是“現(xiàn)在時(shí)”:當(dāng)下服役的戰(zhàn)略核武器;第三個(gè)戰(zhàn)役應(yīng)當(dāng)是“未來時(shí)”:研制新型“殺手锏”,而且必須從現(xiàn)在開始著手準(zhǔn)備。他說:

我很著急,我們很多贊成這件事的人都很著急,希望能引起領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策部門的重視,在國家“切大餅”的方案中,一定要把國防安全放在重中之重的地位,加強(qiáng)航天的未來規(guī)劃。

關(guān)于“空間向何處發(fā)展”的問題,梁思禮也有些焦慮。盡管時(shí)下載人航天和月球探測是媒體津津樂道的話題,也是國家 2020 規(guī)劃的重點(diǎn)工程,確實(shí)壯國威、振民心。但是,梁思禮從繁花似錦的表象看到了另外的問題,中國的這兩個(gè)工程并不是互相聯(lián)系的,而是平行發(fā)展、各干各的。那么,未來空間探索的發(fā)展向何處去,目的何在,又由誰來考慮和決策呢?

梁思禮注意到國際上對此問題,各國均有自己不同的考慮。美國宣稱不再重返月球,要到火星去,一定要到人們沒有到過的地方;而歐盟發(fā)表了一個(gè)白皮書,主張空間技術(shù)應(yīng)當(dāng)多管我們地球上的事。梁思禮想:我們中國空間探索的終目的是什么?是準(zhǔn)備建一個(gè)月球站,還是準(zhǔn)備到哪里去?

梁思禮的看法是我們的立足點(diǎn)還是應(yīng)該“向內(nèi)”,以人為本先把地球上的事搞好。他在科技委年會(huì)上發(fā)言說:

前面談到如何切大餅的問題,國防要切一個(gè)角,應(yīng)該是;再切第二塊大的,就是空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng),特別是全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)、對地觀測和通信衛(wèi)星等,當(dāng)然通信問題將來可以讓市場去搞;第三塊才是搞載人和探月等工程。

美國的目標(biāo)是哪里人沒有到他就去哪里,占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn),做全球老大。我們沒必要那樣做,也沒必要跟著他的腳印走,我們根據(jù)自己的國情和需要做自己的事情,所以我認(rèn)為載人航天和月球探測要有一定的份額,但不要把蛋糕切得那么大,在兩個(gè)工程的上面要有個(gè)頂層設(shè)計(jì),把兩大工程的工程目標(biāo)和科學(xué)目標(biāo)相互銜接起來。

難能可貴的是,已到從心所欲之齡的梁思禮并不乏想象力,他還充滿遐想地說:

我們應(yīng)不應(yīng)該有一個(gè)更遠(yuǎn)大的目標(biāo)? 將來地球上的能源總是要用光的,我們真正要?jiǎng)?chuàng)新,可不可以考慮用現(xiàn)在的空間能力搞一個(gè)空間太陽能發(fā)電站,當(dāng)然這個(gè)事就復(fù)雜得多、問題也很多了。但是現(xiàn)在就需要有個(gè)人去想這件事,去摸索。譬如怎么把太陽能輸送回地球? 你要用微波輸送回來,那么大功率的微波束下來會(huì)帶來什么影響? 等等。將來總有24小時(shí)我們的化學(xué)能源,石油也好、天然氣也好、煤也好,都要用光,甚至鈾也會(huì)用光,鈾礦也是有限的。所以我們可不可以現(xiàn)在開始考慮建立空間太陽能電站的事?

為此,他還于2005年9月5日專門給主席寫了一份關(guān)于研發(fā)我國空間電站的建議信。科技委年會(huì)結(jié)束后不久,梁思禮提出的“頂層設(shè)計(jì)”問題,特別是他關(guān)于開展第三大戰(zhàn)役,即“未來時(shí)”:研制新型“殺手锏”的建議,很快得到了許多專家的認(rèn)同,有 19 位院士聯(lián)名給國家有關(guān)部門寫信,希望國家重視此事,就像當(dāng)年航天發(fā)展有“八年四彈”“兩彈一星”“三抓任務(wù)”等長遠(yuǎn)規(guī)劃一樣。 ……