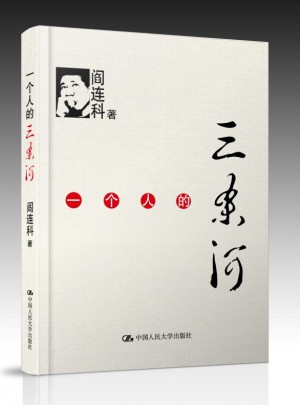

一個(gè)人的三條河

- 所屬分類:圖書 >小說>中國當(dāng)代小說 圖書 >小說>鄉(xiāng)土

- 作者:[閻連科]著

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號(hào):9787300157658

- 出版社:中國人民大學(xué)出版社

- 出版時(shí)間:2012-09

- 印刷時(shí)間:2012-09-01

- 版次:1

- 開本:32開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:精裝

- 套裝:否

這是一部泥土中生長出來的沉重之書,字里行間浸透著普通中國人的苦辣酸甜。

作者以自己出生的村落為基點(diǎn),描寫了從家族至親到兒時(shí)伙伴等幾十種或悲或喜的人生。這塊如同當(dāng)下中國縮影的小小的中原之地,從不出產(chǎn)成功和勝利,只訴說一個(gè)又一個(gè)生命的存在與消逝,以及他們所經(jīng)歷的艱苦勞作、長久病痛、短暫歡愉和生離死別。

著名作家閻連科將"卡夫卡"文學(xué)獎(jiǎng)帶回中國,

這是中國作家次獲得卡夫卡文學(xué)獎(jiǎng)。該獎(jiǎng)曾多次與諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主重疊,被稱為"諾獎(jiǎng)風(fēng)向標(biāo)"。

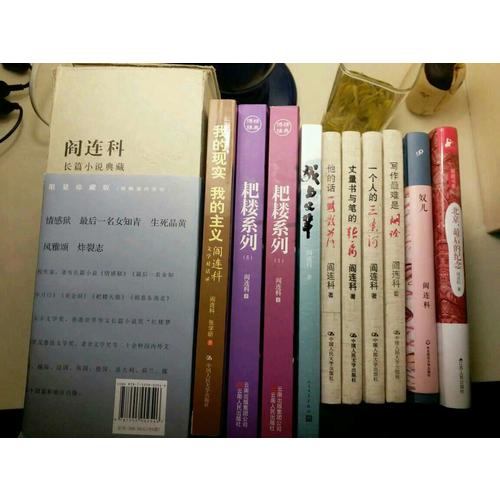

閻連科,1980年開始發(fā)表作品,中國人民大學(xué)文學(xué)院教授、作家。主要作品有長篇小說《情感獄》《一名女知青》《生死晶黃》《日光流年》《受活》《堅(jiān)硬如水》《為人民眼務(wù)》《丁莊夢》《風(fēng)雅頌》和《四書》等十余部。曾先后獲國內(nèi)外各種小說獎(jiǎng)二十余次,作品被譯為日、韓、英、法、德、意大利、西班牙、葡萄牙、挪威等二十幾種語言,發(fā)行三十個(gè)國家和地區(qū),是中國在國外影響也爭議的作家之一。

想念父親 父親的樹 過年的母親 大姐 早逝的兩個(gè)同學(xué) 那個(gè)走進(jìn)洛陽的少年 感謝祈禱 常念那些人 一樁丑行 三個(gè)讀書人 村頭的廣告欄 過年幾句話 一輛郵電藍(lán)的自行車 我是誰 掏鳥窩 操場邊的記憶 葡萄與葫蘆 二胡與兒子 鎮(zhèn)上的銀行 老師!老師! 塵照 病悟 最初的啟悟 樓道繁華 條案之痛 我本茶盲 平凹說佛 一個(gè)人的三條河

一個(gè)人的三條河生命與時(shí)間是人生最為糾結(jié)的事情,一如藤和樹的纏繞,總是讓人難以分出主干和蔓葉的混淆。當(dāng)然,到了秋天到來之后,樹葉飄零,干枯與死亡相繼報(bào)到,我們便可輕易認(rèn)出樹之枝干、藤之纏繞的遮掩。我就到了這個(gè)午過秋黃的年齡,不假思索,便可看到生命從曾經(jīng)旺茂的枝葉中裸露出的敗謝與枯干。甚至以為,悅?cè)蛔屛覍扅c(diǎn)有關(guān)作家與死亡、與時(shí)間的文字,對我都是一種生命的冷涼。但之所以要寫,是因?yàn)槲覍λc寫作的敬重。還有一個(gè)原因,是朋友田原從日本回來,告訴我一個(gè)平緩而令人震顫的信息,他說谷川俊太郎先生最近在談到生命與年歲時(shí)說到:"生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來。"富有朝氣、卓有才華的詩人兼翻譯家田原,年年回來總是給我?guī)┒Y物。我以為他這次傳遞的信息,是他所有禮物中最為值得我收藏的一件。在日本的亞洲文學(xué),或說世界文學(xué),大江健三郎、谷川俊太郎和村上春樹,約是最為醒目的鏈環(huán)。他們?nèi)齻€(gè)人中,詩人谷川俊太郎年齡最長,能說出上邊的話,一是因?yàn)樗哪隁q,二是因?yàn)樗淖髌罚撬麑ψ约鹤髌飞淖允『妥孕拧S纱宋揖拖氲剑谝粋€(gè)作家而言,關(guān)于時(shí)間、關(guān)于死亡、關(guān)于生命,可從三個(gè)方面去說:一是他自然的生命時(shí)間,二是他作品存世的生命時(shí)間,三是他作品中虛設(shè)的生命時(shí)間。自然的生命時(shí)間,人人都有,無非長短而已。正因?yàn)殚L短不等,有人百歲還可街頭漫步,有人早早夭折,如流星閃逝。這就讓活在中間的絕大多數(shù),看到了上蒼對人的生命之無奈的不公,滋生的人類生命本能較大的敗腐,莫過于對活著的貪求與渴念,因此膨脹、產(chǎn)生出活著的無邊欲望和對死亡莫名的恐慌。我就屬于這絕大多數(shù)中最為典型的一個(gè)。在北京,最怕去八寶山那個(gè)方向。回老家最害怕看見癱坐在村口曬太陽的老人和病人。十幾年前,我的同學(xué)因?yàn)槟X瘤去世,幾乎所有在京的同學(xué),都去八寶山為他送行,唯獨(dú)我不敢去那兒和他見上一面。可是結(jié)果,大家去了,在傷感之后,依然照舊地工作和生活,而我卻每天感到隱隱的頭痛頭脹,嚴(yán)重起來如撕如裂,于是懷疑自己也有腦瘤,整整有半年時(shí)間,不寫作,不上班,專門地托親求友,去醫(yī)院,找專家,看腦神經(jīng)、腦血管和大腦相關(guān)的各個(gè)部位。單各種CT和核磁共振的片子拍得有一寸厚薄。醫(yī)院和專家,也都不惜你的銀兩,看見小草就說可能會(huì)是一株毒樹,不斷地引領(lǐng)你從感冒的日常遙望癌癥的未來,直到在北京醫(yī)院求見了一位八十多歲的腦瘤專家,他在比對中看完各種片子,淡淡問我:"你看病自費(fèi)還是報(bào)銷?"我說:"全是自費(fèi)。"他才朝我一笑,說你的頭痛頭脹,還是頸椎增生所致,回家按頸椎病按摩去吧。實(shí)話說,我常常為死亡所困,不愿去想人的自然生命在現(xiàn)實(shí)中以什么方式存在才算有些意義。躲避這個(gè)問題,如史鐵生一定要把這個(gè)問題想清弄明的執(zhí)著一樣。比如寫作,起時(shí)是為了通過寫作進(jìn)城,能夠逃離土地,讓自己的日子過得好些,讓自己的生命過程和父母的不太一樣。后來,通過寫作進(jìn)城之后,又想成名成家,讓自己的生命過程和周圍的人有所差別。可到了中年之后,又發(fā)現(xiàn)這些欲望追求,與死亡比較,都是那么不值一提,如同我們要用一滴水的晶瑩與大海的枯干去較真而論。誠實(shí)坦言,直到今天,我都無法超越對死亡的恐慌,每每想到死亡二字,心里就有種灰暗的疼痛,會(huì)有種大腦供血不足的心慌。就是二三年前,北京作協(xié)的老作家林斤瀾先生因病謝世,我找不到理由不去八寶山為他送行,回來后還連續(xù)三個(gè)晚上失眠煩惱,后悔不該去那個(gè)到處都是"祭"字、"奠"字和黑花、白花的地方。現(xiàn)在,弄不明白我為什么要繼續(xù)寫作,我就對人說:"寫作是為了證明我還健康地活著。"我不知道這句話里有多少幽默,多少,只是覺得很愿意這樣去說。因?yàn)槲也荒苷f:"我寫作是為了逃避和抵抗死亡。"那樣會(huì)覺得太過正經(jīng),未免多有秀演。可我把死亡和寫作,把一個(gè)人的自然生命和文學(xué)聯(lián)系在一起時(shí),我實(shí)在找不到令我和他人都感到更為貼切,更為,又可信實(shí)的某種說辭。我常常在某種矛盾和悖論中寫作。因?yàn)楹ε潞吞颖芩劳霾乓獙懽鳎衷趯懽髦蟹磸?fù)地、重復(fù)地去書寫死亡。《日光流年》我說是為對抗死亡而作,其實(shí)也可以說是因恐懼死亡而悠長地嘆息。《我與文輩》中有大段對死亡淺白簡單的議論,其實(shí)也是自己對死亡恐懼而裝腔作勢的吶喊。我不知道我什么時(shí)間、在什么年歲可以超越對死亡的恐慌,但我熟悉的谷川俊太郎先生,在年近八十歲時(shí)說了"生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來!"那樣的話,讓我感到溫暖的震撼。這句對自然生命與未來死亡的感慨之言,我希望它會(huì)像一粒螢火或一線燭光,在今后的日子里,照亮我之生命與死亡那最灰暗的地段和角落,讓我敢于正視死亡,如正視我家窗前一棵樹木的歲月枯榮。如果把人的自然生命視為一條某24小時(shí)開始流淌、某24小時(shí)必然消失的河流,于作家、詩人、畫家、藝術(shù)家等等相類似的職人而言,從這條河流會(huì)派生出另外的一條河流來。那就是你活著時(shí)創(chuàng)作出的作品的生命時(shí)間。曹雪芹活了大約四十幾歲,而《紅樓夢》寫就約近250年,似乎今天則剛?cè)肷⑵凇]有人能讓曹雪芹重新活來,腐骨重生,可也沒有人有能力讓《紅樓夢》消失死去,成為廢紙灰燼。卡夫卡41歲時(shí)生命消失,而《城堡》《變形記》卻生命蔓延不衰,歲月久長久長。他們在活著時(shí)并不知自己的作品會(huì)生命久遠(yuǎn),宛若托爾斯泰活著時(shí),對自己的寫作和作品充滿信心一樣。而一個(gè)畫家不相信自己的作品可以長命百歲,并不等于他不理想自己的作品生命不息。一個(gè)作家之所以要繼續(xù)寫作,源源不斷,除了生存的需求,從根本去說,他還是相信,或者僥幸自己可以寫出好的、乃至偉大的作品來。如果不怕招人謾罵,我就坦然我總是存有這樣僥幸的莽撞野愿。但我也知道,事情常常是事與愿違,倍力無功,如一個(gè)一生長跑的運(yùn)動(dòng)員,到死你的腳步都在眾人之后。你的沖刺只是證明你的雙腳還有力量的存在,證明你在長跑中知道掉隊(duì)但沒有選擇放棄和退出。如此而已,至多也就是魯迅所歌頌的"一個(gè)跑者"罷了。在中國作家中,我不是寫作最多的,也不是最少的;不是寫得好的,也不是最差的。我是擠在跑道上沒有停腳者中的一個(gè)。跑到最前的,他在年老之后,可以坦然地站在高處,面對夕陽,平靜而緩慢地自語:"時(shí)間于我,剩下的就是微笑著等待死亡的到來。"因?yàn)樗麄冊跁r(shí)間中證實(shí)并可以看到自己作品蔓延旺茂的生命,而我于這些證實(shí)和看到的,確是不可能的一個(gè)未來。何況現(xiàn)在已經(jīng)不是一個(gè)閱讀的時(shí)代。何況已經(jīng)有人斷言宣布:"小說已經(jīng)死亡!"在我來說,我不奢望自己的作品有多長的生命力,只希望上一部能給下一部帶來寫作的力量,讓我活著時(shí),感到寫作對自然生命可以生增存在的意義。今天,不是文學(xué)與讀書的時(shí)代,更不是詩歌的時(shí)代,可谷川俊太郎的詩在日本卻可以每部都印一至三萬余冊,一部詩選集印刷50余版,80多萬冊,且從他20歲到79歲,60年來,歲歲暢賣常賣。這樣我們對詩人已經(jīng)不可多說什么,就是聶魯達(dá)和艾青都還活著,對今天日本人癡情于某位詩人的閱讀,也只能是默默敬仰。這位詩人太可以以"笑著等待死亡"的姿態(tài)面向未來。而我們一生對寫作的付出,可能只能換回當(dāng)年?duì)€俗的保爾·柯察金的那句名言:"當(dāng)我回首往事的時(shí)候,我不為虛度年華而后悔。"如此虛腫的豪言,也是寫作的一種無奈。作品的存世,只能說明我們活著時(shí)活著的方式。希望自己寫出傳世之作,實(shí)在是一種虛胖的努力,如希望用空氣的磚瓦,去砌蓋未來的樓廈。但盡管明白如此,我還是要讓自己像堂吉訶德一樣戰(zhàn)斗下去,寫作下去,以此證明我自然生命存在的某種方式。"決然不求寫出傳世之作。一切的努力,只希望給下一部的寫作不帶來氣餒的傷害。"這是我今天對寫作、對自己作品生命的條約。努力做一個(gè)沒有退場的跑者,這是我在沒有戰(zhàn)勝死亡恐懼之前的一個(gè)卑微的寫作希望。有一次,博爾赫斯在美國講學(xué),學(xué)生向他提問說:"我覺得哈姆雷特是不真實(shí)的,不可思議的。"博爾赫斯對那學(xué)生道:"哈姆雷特比你我的存在都真實(shí)。有24小時(shí)我們都不存在了,哈姆雷特一定還活著。"這件事情說的是人物的真實(shí)和生命,也說的是作品的長期性。但從另一個(gè)側(cè)面說,探討的是作品和作品中的內(nèi)部時(shí)間。作家從他的自然生命之河中派生出作品的生命河流。而從作品的生命河流中,又派生出作品內(nèi)部的時(shí)間的生命。作品無法逃離時(shí)間而存在。故事其實(shí)就是時(shí)間更為繁復(fù)的結(jié)構(gòu)。換言之,時(shí)間也就是小說中故事的命脈。故事無法脫離時(shí)間而在文字中存在。時(shí)間在文字中以故事的方式呈現(xiàn)是小說的特權(quán)之一。20世紀(jì)后,批評(píng)家為了自己的立論和言說,把時(shí)間在小說中變得干枯、具體,如同呈現(xiàn)在讀者面前的一具又一具的木乃伊。似乎時(shí)間的存在,是為了寫作的技術(shù)而誕生;似乎一部偉大的作品,在寫作之初,首先要考慮的是時(shí)間存在的形式,它是單線還是多線,是曲線還是直線,是被剪斷后的重新連接,還是自然藤狀的表現(xiàn)。總是,時(shí)間被擱置在了技術(shù)的曬臺(tái)上,與故事、人物、事件和細(xì)節(jié)可以剝離開來,獨(dú)立地?cái)[放或掛展。時(shí)間愈要清晰而變得更加模糊,讓讀者無法在閱讀中體會(huì)和把握。而我愿意努力的,是與之相反的愿望和嘗試,就是讓時(shí)間恢復(fù)到寫作與生命的本源,在作品中時(shí)間成為小說的軀體,有血有肉,和小說的故事無法分割。我相信理順了小說中的時(shí)間,能讓小說變得更為清晰。在理順之后,又把時(shí)間重新切斷整合,會(huì)讓批評(píng)家興趣盎然。可我還是希望小說中的時(shí)間是模糊的,能夠呼吸的,富于生命的,能夠感受而無法單單地抽出評(píng)說晾曬的。我把時(shí)間看做是小說的結(jié)構(gòu)。之所以某種寫作的結(jié)構(gòu)、形式千變?nèi)f化,是因?yàn)闀r(shí)間支配了結(jié)構(gòu),而結(jié)構(gòu)豐富和莫定了故事,從而讓時(shí)間從小說內(nèi)部獲得了一種生命,如《哈姆雷特》那樣。人的命運(yùn),其實(shí)是時(shí)間的跌宕和扭曲,并不是偶然和突發(fā)事件的變異。我們不能在小說中的人生和命運(yùn)里忽視時(shí)間的意義。時(shí)間在根本上左右著小說,只有那些膽大粗疏的寫作者,才不顧及時(shí)間在小說中的存在。理順時(shí)間在小說中的呈現(xiàn),其實(shí)就是要在亂麻中抽出頭緒來。有了頭緒,亂麻會(huì)成為有意義的生命之物。沒有頭緒,亂麻只能是亂麻和垃圾堆邊的一團(tuán)。我的寫作,并不是如大家想的那樣,要從內(nèi)容開始,"寫什么"是起筆之源。而恰恰相反,"怎么寫"是我較大的困擾,是我的起筆之始。而在"怎么寫"中,結(jié)構(gòu)是難中之難。在這難中之難里,時(shí)間的重新梳理,可謂是結(jié)構(gòu)的開端。所以,我說"時(shí)間就是結(jié)構(gòu),是小說的生命。"我用小說中的時(shí)間去支撐我的作品,用作品的生命去豐富我自然生命存在的樣式和意義。反轉(zhuǎn)過來,在自然生命中寫作,在寫作中賦予作品存世呼吸的可能,而在這些作品內(nèi)部虛設(shè)的時(shí)間中,讓時(shí)間成為故事的生命。這就是一個(gè)作家關(guān)于時(shí)間與死亡的三條河流。生命的自然時(shí)間派生出作品的存世時(shí)間。作品中的虛設(shè)時(shí)間獲得生命后反作用于作品的生命;而作品的生命,才可能讓一個(gè)作家在年邁之后,面對夕陽,站立高處,可以喃喃自語道:"生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來。" P190-199 一個(gè)人的三條河 生命與時(shí)間是人生最為糾結(jié)的事情,一如藤和樹的纏繞,總是讓人難以分出主干和蔓葉的混淆。當(dāng)然,到了秋天到來之后,樹葉飄零,干枯與死亡相繼報(bào)到,我們便可輕易認(rèn)出樹之枝干、藤之纏繞的遮掩。我就到了這個(gè)午過秋黃的年齡,不假思索,便可看到生命從曾經(jīng)旺茂的枝葉中裸露出的敗謝與枯干。甚至以為,悅?cè)蛔屛覍扅c(diǎn)有關(guān)作家與死亡、與時(shí)間的文字,對我都是一種生命的冷涼。但之所以要寫,是因?yàn)槲覍λc寫作的敬重。還有一個(gè)原因,是朋友田原從日本回來,告訴我一個(gè)平緩而令人震顫的信息,他說谷川俊太郎先生最近在談到生命與年歲時(shí)說到:"生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來。" 富有朝氣、卓有才華的詩人兼翻譯家田原,年年回來總是給我?guī)┒Y物。我以為他這次傳遞的信息,是他所有禮物中最為值得我收藏的一件。在日本的亞洲文學(xué),或說世界文學(xué),大江健三郎、谷川俊太郎和村上春樹,約是最為醒目的鏈環(huán)。他們?nèi)齻€(gè)人中,詩人谷川俊太郎年齡最長,能說出上邊的話,一是因?yàn)樗哪隁q,二是因?yàn)樗淖髌罚撬麑ψ约鹤髌飞淖允『妥孕拧S纱宋揖拖氲剑谝粋€(gè)作家而言,關(guān)于時(shí)間、關(guān)于死亡、關(guān)于生命,可從三個(gè)方面去說:一是他自然的生命時(shí)間,二是他作品存世的生命時(shí)間,三是他作品中虛設(shè)的生命時(shí)間。 自然的生命時(shí)間,人人都有,無非長短而已。正因?yàn)殚L短不等,有人百歲還可街頭漫步,有人早早夭折,如流星閃逝。這就讓活在中間的絕大多數(shù),看到了上蒼對人的生命之無奈的不公,滋生的人類生命本能較大的敗腐,莫過于對活著的貪求與渴念,因此膨脹、產(chǎn)生出活著的無邊欲望和對死亡莫名的恐慌。我就屬于這絕大多數(shù)中最為典型的一個(gè)。在北京,最怕去八寶山那個(gè)方向。回老家最害怕看見癱坐在村口曬太陽的老人和病人。十幾年前,我的同學(xué)因?yàn)槟X瘤去世,幾乎所有在京的同學(xué),都去八寶山為他送行,唯獨(dú)我不敢去那兒和他見上一面。可是結(jié)果,大家去了,在傷感之后,依然照舊地工作和生活,而我卻每天感到隱隱的頭痛頭脹,嚴(yán)重起來如撕如裂,于是懷疑自己也有腦瘤,整整有半年時(shí)間,不寫作,不上班,專門地托親求友,去醫(yī)院,找專家,看腦神經(jīng)、腦血管和大腦相關(guān)的各個(gè)部位。單各種CT 和核磁共振的片子拍得有一寸厚薄。醫(yī)院和專家,也都不惜你的銀兩,看見小草就說可能會(huì)是一株毒樹,不斷地引領(lǐng)你從感冒的日常遙望癌癥的未來,直到在北京醫(yī)院求見了一位八十多歲的腦瘤專家,他在比對中看完各種片子,淡淡問我:"你看病自費(fèi)還是報(bào)銷?"我說:"全是自費(fèi)。"他才朝我一笑,說你的頭痛頭脹,還是頸椎增生所致,回家按頸椎病按摩去吧。 實(shí)話說,我常常為死亡所困,不愿去想人的自然生命在現(xiàn)實(shí)中以什么方式存在才算有些意義。躲避這個(gè)問題,如史鐵生一定要把這個(gè)問題想清弄明的執(zhí)著一樣。比如寫作,起時(shí)是為了通過寫作進(jìn)城,能夠逃離土地,讓自己的日子過得好些,讓自己的生命過程和父母的不太一樣。后來,通過寫作進(jìn)城之后,又想成名成家,讓自己的生命過程和周圍的人有所差別。可到了中年之后,又發(fā)現(xiàn)這些欲望追求,與死亡比較,都是那么不值一提,如同我們要用一滴水的晶瑩與大海的枯干去較真而論。誠實(shí)坦言,直到今天,我都無法超越對死亡的恐慌,每每想到死亡二字,心里就有種灰暗的疼痛,會(huì)有種大腦供血不足的心慌。 就是二三年前,北京作協(xié)的老作家林斤瀾先生因病謝世,我找不到理由不去八寶山為他送行,回來后還連續(xù)三個(gè)晚上失眠煩惱,后悔不該去那個(gè)到處都是"祭"字、"奠"字和黑花、白花的地方。現(xiàn)在,弄不明白我為什么要繼續(xù)寫作,我就對人說:"寫作是為了證明我還健康地活著。"我不知道這句話里有多少幽默,多少,只是覺得很愿意這樣去說。因?yàn)槲也荒苷f:"我寫作是為了逃避和抵抗死亡。"那樣會(huì)覺得太過正經(jīng),未免多有秀演。可我把死亡和寫作,把一個(gè)人的自然生命和文學(xué)聯(lián)系在一起時(shí),我實(shí)在找不到令我和他人都感到更為貼切,更為,又可信實(shí)的某種說辭。我常常在某種矛盾和悖論中寫作。因?yàn)楹ε潞吞颖芩劳霾乓獙懽鳎衷趯懽髦蟹磸?fù)地、重復(fù)地去書寫死亡。 《日光流年》我說是為對抗死亡而作,其實(shí)也可以說是因恐懼死亡而悠長地嘆息。《我與文輩》中有大段對死亡淺白簡單的議論,其實(shí)也是自己對死亡恐懼而裝腔作勢的吶喊。我不知道我什么時(shí)間、在什么年歲可以超越對死亡的恐慌,但我熟悉的谷川俊太郎先生,在年近八十歲時(shí)說了"生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來!"那樣的話,讓我感到溫暖的震撼。這句對自然生命與未來死亡的感慨之言,我希望它會(huì)像一粒螢火或一線燭光,在今后的日子里,照亮我之生命與死亡那最灰暗的地段和角落,讓我敢于正視死亡,如正視我家窗前一棵樹木的歲月枯榮。 如果把人的自然生命視為一條某24小時(shí)開始流淌、某24小時(shí)必然消失的河流,于作家、詩人、畫家、藝術(shù)家等等相類似的職人而言,從這條河流會(huì)派生出另外的一條河流來。那就是你活著時(shí)創(chuàng)作出的作品的生命時(shí)間。曹雪芹活了大約四十幾歲,而《紅樓夢》寫就約近250年,似乎今天則剛?cè)肷⑵凇]有人能讓曹雪芹重新活來,腐骨重生,可也沒有人有能力讓《紅樓夢》消失死去,成為廢紙灰燼。卡夫卡41歲時(shí)生命消失,而《城堡》《變形記》卻生命蔓延不衰,歲月久長久長。他們在活著時(shí)并不知自己的作品會(huì)生命久遠(yuǎn),宛若托爾斯泰活著時(shí),對自己的寫作和作品充滿信心一樣。而一個(gè)畫家不相信自己的作品可以長命百歲,并不等于他不理想自己的作品生命不息。 一個(gè)作家之所以要繼續(xù)寫作,源源不斷,除了生存的需求,從根本去說,他還是相信,或者僥幸自己可以寫出好的、乃至偉大的作品來。如果不怕招人謾罵,我就坦然我總是存有這樣僥幸的莽撞野愿。但我也知道,事情常常是事與愿違,倍力無功,如一個(gè)一生長跑的運(yùn)動(dòng)員,到死你的腳步都在眾人之后。你的沖刺只是證明你的雙腳還有力量的存在,證明你在長跑中知道掉隊(duì)但沒有選擇放棄和退出。如此而已,至多也就是魯迅所歌頌的"一個(gè)跑者"罷了。 在中國作家中,我不是寫作最多的,也不是最少的;不是寫得好的,也不是最差的。我是擠在跑道上沒有停腳者中的一個(gè)。跑到最前的,他在年老之后,可以坦然地站在高處,面對夕陽,平靜而緩慢地自語:"時(shí)間于我,剩下的就是微笑著等待死亡的到來。"因?yàn)樗麄冊跁r(shí)間中證實(shí)并可以看到自己作品蔓延旺茂的生命,而我于這些證實(shí)和看到的,確是不可能的一個(gè)未來。何況現(xiàn)在已經(jīng)不是一個(gè)閱讀的時(shí)代。何況已經(jīng)有人斷言宣布:"小說已經(jīng)死亡!"在我來說,我不奢望自己的作品有多長的生命力,只希望上一部能給下一部帶來寫作的力量,讓我活著時(shí),感到寫作對自然生命可以生增存在的意義。 今天,不是文學(xué)與讀書的時(shí)代,更不是詩歌的時(shí)代,可谷川俊太郎的詩在日本卻可以每部都印一至三萬余冊,一部詩選集印刷50余版,80多萬冊,且從他20歲到79歲,60年來,歲歲暢賣常賣。這樣我們對詩人已經(jīng)不可多說什么,就是聶魯達(dá)和艾青都還活著,對今天日本人癡情于某位詩人的閱讀,也只能是默默敬仰。這位詩人太可以以"笑著等待死亡"的姿態(tài)面向未來。 而我們一生對寫作的付出,可能只能換回當(dāng)年?duì)€俗的保爾· 柯察金的那句名言:"當(dāng)我回首往事的時(shí)候,我不為虛度年華而后悔。"如此虛腫的豪言,也是寫作的一種無奈。作品的存世,只能說明我們活著時(shí)活著的方式。希望自己寫出傳世之作,實(shí)在是一種虛胖的努力,如希望用空氣的磚瓦,去砌蓋未來的樓廈。但盡管明白如此,我還是要讓自己像堂吉訶德一樣戰(zhàn)斗下去,寫作下去,以此證明我自然生命存在的某種方式。"決然不求寫出傳世之作。一切的努力,只希望給下一部的寫作不帶來氣餒的傷害。"這是我今天對寫作、對自己作品生命的條約。 努力做一個(gè)沒有退場的跑者,這是我在沒有戰(zhàn)勝死亡恐懼之前的一個(gè)卑微的寫作希望。 有一次,博爾赫斯在美國講學(xué),學(xué)生向他提問說:"我覺得哈姆雷特是不真實(shí)的,不可思議的。"博爾赫斯對那學(xué)生道:"哈姆雷特比你我的存在都真實(shí)。有24小時(shí)我們都不存在了,哈姆雷特一定還活著。"這件事情說的是人物的真實(shí)和生命,也說的是作品的長期性。但從另一個(gè)側(cè)面說,探討的是作品和作品中的內(nèi)部時(shí)間。作家從他的自然生命之河中派生出作品的生命河流。而從作品的生命河流中,又派生出作品內(nèi)部的時(shí)間的生命。作品無法逃離時(shí)間而存在。故事其實(shí)就是時(shí)間更為繁復(fù)的結(jié)構(gòu)。換言之,時(shí)間也就是小說中故事的命脈。故事無法脫離時(shí)間而在文字中存在。時(shí)間在文字中以故事的方式呈現(xiàn)是小說的特權(quán)之一。 20世紀(jì)后,批評(píng)家為了自己的立論和言說,把時(shí)間在小說中變得干枯、具體,如同呈現(xiàn)在讀者面前的一具又一具的木乃伊。似乎時(shí)間的存在,是為了寫作的技術(shù)而誕生;似乎一部偉大的作品,在寫作之初,首先要考慮的是時(shí)間存在的形式,它是單線還是多線,是曲線還是直線,是被剪斷后的重新連接,還是自然藤狀的表現(xiàn)。總是,時(shí)間被擱置在了技術(shù)的曬臺(tái)上,與故事、人物、事件和細(xì)節(jié)可以剝離開來,獨(dú)立地?cái)[放或掛展。時(shí)間愈要清晰而變得更加模糊,讓讀者無法在閱讀中體會(huì)和把握。而我愿意努力的,是與之相反的愿望和嘗試,就是讓時(shí)間恢復(fù)到寫作與生命的本源,在作品中時(shí)間成為小說的軀體,有血有肉,和小說的故事無法分割。我相信理順了小說中的時(shí)間,能讓小說變得更為清晰。在理順之后,又把時(shí)間重新切斷整合,會(huì)讓批評(píng)家興趣盎然。可我還是希望小說中的時(shí)間是模糊的,能夠呼吸的,富于生命的,能夠感受而無法單單地抽出評(píng)說晾曬的。我把時(shí)間看做是小說的結(jié)構(gòu)。之所以某種寫作的結(jié)構(gòu)、形式千變?nèi)f化,是因?yàn)闀r(shí)間支配了結(jié)構(gòu),而結(jié)構(gòu)豐富和莫定了故事,從而讓時(shí)間從小說內(nèi)部獲得了一種生命,如《哈姆雷特》那樣。 人的命運(yùn),其實(shí)是時(shí)間的跌宕和扭曲,并不是偶然和突發(fā)事件的變異。 我們不能在小說中的人生和命運(yùn)里忽視時(shí)間的意義。時(shí)間在根本上左右著小說,只有那些膽大粗疏的寫作者,才不顧及時(shí)間在小說中的存在。理順時(shí)間在小說中的呈現(xiàn),其實(shí)就是要在亂麻中抽出頭緒來。有了頭緒,亂麻會(huì)成為有意義的生命之物。沒有頭緒,亂麻只能是亂麻和垃圾堆邊的一團(tuán)。我的寫作,并不是如大家想的那樣,要從內(nèi)容開始,"寫什么"是起筆之源。而恰恰相反,"怎么寫"是我較大的困擾,是我的起筆之始。而在"怎么寫"中,結(jié)構(gòu)是難中之難。在這難中之難里,時(shí)間的重新梳理,可謂是結(jié)構(gòu)的開端。所以,我說"時(shí)間就是結(jié)構(gòu),是小說的生命。"我用小說中的時(shí)間去支撐我的作品,用作品的生命去豐富我自然生命存在的樣式和意義。反轉(zhuǎn)過來,在自然生命中寫作,在寫作中賦予作品存世呼吸的可能,而在這些作品內(nèi)部虛設(shè)的時(shí)間中,讓時(shí)間成為故事的生命。這就是一個(gè)作家關(guān)于時(shí)間與死亡的三條河流。生命的自然時(shí)間派生出作品的存世時(shí)間。作品中的虛設(shè)時(shí)間獲得生命后反作用于作品的生命;而作品的生命,才可能讓一個(gè)作家在年邁之后,面對夕陽,站立高處,可以喃喃自語道: "生命于我,剩下的時(shí)間就是笑著等待死亡的到來。" P190-199

好好好!

當(dāng)當(dāng)?shù)乃拓浺恢焙芸臁6視挤浅:谩膩頉]有讓我失望過。

還沒看完感覺還不錯(cuò)

好好好久不見了嗎

真的很不錯(cuò)

閻連科作品,好

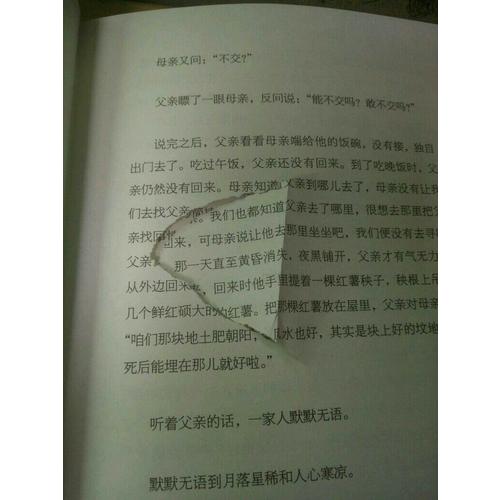

書前面有很一部分內(nèi)容和《我與父輩》一樣,沒有期待中的好看,書的第九頁有破損,不拆包裝是看不見的

書前面有很一部分內(nèi)容和《我與父輩》一樣,沒有期待中的好看,書的第九頁有破損,不拆包裝是看不見的

買來收藏的書,之前在圖書館都看過,值得收藏,好看。

好書,好作家。五星推薦!

好書,好作家。五星推薦!

完全是一部自傳體,遠(yuǎn)不如他的小說,如果喜歡他的小說不建議看這個(gè)保持小說的美感

不同于小說的虛構(gòu),這是非虛構(gòu)敘述,見人、見事、見情。

幫朋友買的,我暫時(shí)沒讀過這本書。不過這本書的包裝很好。

很好,感人。商品好,送貨快。與描述相符,包裝好,價(jià)格也公道,比在書店買實(shí)惠。

作者對遠(yuǎn)去鄉(xiāng)土的人和事的美好回憶。讀來有些心酸。

之前同學(xué)買過,推薦這本書,封面質(zhì)量超贊,麻質(zhì)的感覺,內(nèi)容很很好!

很喜歡這類書!希望不要讓我失望!因?yàn)槭桥笥淹扑]的!

非常喜歡這本書的裝幀設(shè)計(jì),布藝的封面很有感覺,文章樸實(shí)卻總會(huì)給人帶來思考。

真的很贊,我是先看的電子版的,買來再看一遍然后收藏。。

書的封面感覺很棒,然后翻了幾頁,是我喜歡的題材。

封面包裝最值得贊!發(fā)貨很快,如期收到,給物流一百個(gè)贊!書還沒看,看了再來追加評(píng)價(jià)!

一個(gè)人的三條河,這是一本好讀的書,細(xì)處見情,真情雋語,涓涓細(xì)流沁人心脾!讀書是幸福的!

此書比想象的小,薄。印刷紙張還好。留著慢慢欣賞吧

這個(gè)價(jià)格定太高了,書很薄,3-4折買就可以,他得獎(jiǎng)后,出版社也懂得搞錢,所以定價(jià)這么高

喜歡閻連科的書,生活感很強(qiáng),就是有點(diǎn)內(nèi)容重復(fù)。

記得這句話是閻連科在施耐庵文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)晚會(huì)上發(fā)言多次強(qiáng)調(diào)的一句話,他的《我與父輩》讓人深刻地感受到他的憂傷,這本《一個(gè)人的三條河》同樣讓人感動(dòng)。閻老師是個(gè)敢說話,說真話的人,讀這本書,不會(huì)后悔。