1 提升理論在“非遺”保護(hù)領(lǐng)域的先導(dǎo)地位(代序

上編

3 “非遺”十題

——我國(guó)“非遺”保護(hù)若干理論問(wèn)題的探討

66 對(duì)新文化理念的認(rèn)同

68 “保存”和“保護(hù)”并重

——讀“法”心解

71 新世紀(jì)新理念:文化作為資源

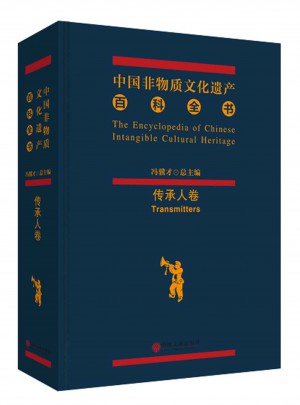

76 論“非遺”傳承人的保護(hù)方式

95 “非遺”保護(hù)應(yīng)向農(nóng)村傳承人傾斜

99 什么是我們的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)

——對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)現(xiàn)狀之我見

103 亞洲應(yīng)攜手合作保護(hù)東方文化傳統(tǒng)

107 民俗文化是一條滔滔巨流

112 論古村鎮(zhèn)的非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)

119 遵循規(guī)律 適應(yīng)時(shí)代 融入生活

——再談非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)之道

133 重建國(guó)學(xué)與節(jié)日文化

——繼承與弘揚(yáng)傳統(tǒng)節(jié)日斷想

144 “非遺”產(chǎn)業(yè)化:一個(gè)備受爭(zhēng)議的問(wèn)題

159 探索城鎮(zhèn)化進(jìn)程中“非遺”保護(hù)新途徑

167 對(duì)民間文學(xué)類“非遺”項(xiàng)目數(shù)字化采集的一些理解

180 反思與進(jìn)言:聚焦“非遺”名錄之民間文學(xué)

下編

205 及怪及戲 無(wú)侵于儒

——走進(jìn)巴渝文化

225 民間故事:端午習(xí)俗的流傳與變遷

230 春神句芒論考

259 民族文化傳統(tǒng)的基因庫(kù)

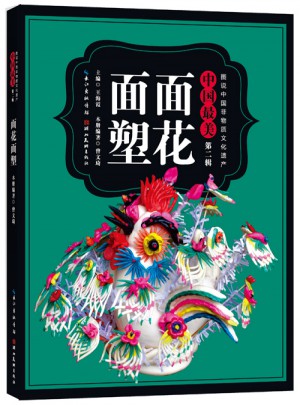

——《中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)圖文藏典》叢書總序

265 新課題:都市民俗保護(hù)

270 破解人類文化密碼

274 刻刀下的歷史

——以蔚縣高佃亮剪紙為例

279 堅(jiān)守適應(yīng) 重現(xiàn)輝煌

——簡(jiǎn)論佛山木版年畫的保護(hù)