以圭璧鐘鼎為國之重器的禮制藝術時代如何興起,又如何逐漸衰亡,演變成以宗廟、宮殿與墓葬為主體的建筑性紀念碑時代?長安,這個從土木方興時起就不斷被重塑的城市,如何彪炳不同時期統治者的榮耀?一座座零散而無言的墳塋和祠堂,如何訴說歷史長河中一個個普通家族的懿德?而這些具有明顯公共意義的禮儀美術傳統,又如何在漢代以后轉化為藝術家打造個人歷史的藝術行為?

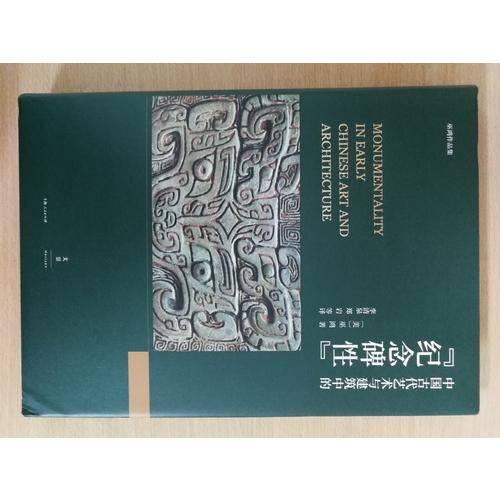

國際學術界具有影響力的美術史家極富爭議的學術專著

一段波瀾壯闊的歷史的重新構建

巫鴻(Wu Hung)

著名美術史家、批評家、策展人,芝加哥大學教授。

1963年考入中央美術學院美術史系學習。1972—1978年任職于故宮博物院書畫組、金石組。1978年重返中央美術學院美術史系攻讀碩士學位。1980—1987年就讀于哈佛大學,獲美術史與人類學雙重博士學位。隨即在哈佛大學美術史系任教,于1994年獲終身教授職位,同年受聘主持芝加哥大學亞洲藝術教學,執“斯德本特殊貢獻教授”講席。2002年建立東亞藝術研究中心并任主任,兼任該校斯瑪特美術館顧問策展人。2008年成為美國國家文理學院終身院士,并獲美國美術家聯合會美術史教學特殊貢獻獎,成為首位獲得這兩項榮譽的大陸赴美學者。

其著作包括對中國古代、現代藝術以及美術史理論和方法的多項研究,古代美術史方面的代表作有《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》(1989)、《中國古代藝術與建筑中的“紀念碑性”》(1995)、《重屏:中國繪畫中的媒材與再現》(1996)、《黃泉下的美術:宏觀中國古代墓葬》(2010)、《廢墟的故事:中國美術和視覺文化中的“在場”與“缺席”》(2012)等。巫鴻(Wu Hung)

著名美術史家、批評家、策展人,芝加哥大學教授。

1963年考入中央美術學院美術史系學習。1972—1978年任職于故宮博物院書畫組、金石組。1978年重返中央美術學院美術史系攻讀碩士學位。1980—1987年就讀于哈佛大學,獲美術史與人類學雙重博士學位。隨即在哈佛大學美術史系任教,于1994年獲終身教授職位,同年受聘主持芝加哥大學亞洲藝術教學,執“斯德本特殊貢獻教授”講席。2002年建立東亞藝術研究中心并任主任,兼任該校斯瑪特美術館顧問策展人。2008年成為美國國家文理學院終身院士,并獲美國美術家聯合會美術史教學特殊貢獻獎,成為首位獲得這兩項榮譽的大陸赴美學者。

其著作包括對中國古代、現代藝術以及美術史理論和方法的多項研究,古代美術史方面的代表作有《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》(1989)、《中國古代藝術與建筑中的“紀念碑性”》(1995)、《重屏:中國繪畫中的媒材與再現》(1996)、《黃泉下的美術:宏觀中國古代墓葬》(2010)、《廢墟的故事:中國美術和視覺文化中的“在場”與“缺席”》(2012)等。

中文版序

插圖與地圖目錄

年表

導論九鼎傳說與中國古代的“紀念碑性”

及時章禮制藝術的時代

一“禮器”的概念

二禮儀美術的遺產

三中國青銅時代

第二章宗廟、宮殿與墓葬

一宗廟

二從宗廟到宮殿

三從宗廟到墓葬

四中國人對石頭的發現

第三章紀念碑式城市——長安

一對長安的兩種看法

二高祖:長安的誕生

三惠帝和長安城墻

四武帝奇幻的苑囿

五王莽的明堂

第四章喪葬紀念碑的聲音

一家庭(一)

二家庭(二)

三友人與同僚

四死者

五建造者

第五章透明之石:一個時代的終結

一倒像與反視

二“二元”圖像與繪畫空間的誕生

三尾聲:門闕

插圖與地圖出處

引用文獻目錄

索引

譯者后記

公元前2世紀至公元前1世紀是一個中國宗教和宗教藝術的轉型時期。這個時期的漢代人對佛教已經有所聞,并開始注意某些西方宗教藝術與建筑的樣式——石窟與石雕是其中可能的兩項。這種知識或許對漢代藝術中的崖墓與石雕的產生做出了貢獻。一個世紀之后,石頭在東漢宗教建筑和藝術中的使用已經非常廣泛,不僅用來建墓室,也用來構筑地上的喪葬紀念建筑。同時,一些佛教題材也被隨意地用來充當喪葬建筑的裝飾。這兩方面的發展都得益于漢明帝的大力支持。正如我在本章上節中提到的那樣,墓地作為祖先崇拜中心的最終確立即與這位皇帝有關。據文獻記載,他建于公元前71年以前的陵墓包括一個“石殿”,還裝飾著佛和佛塔的形象。此外,他遣使往印度求佛法的事跡標志著佛教通過官方渠道傳入中國的開始。

明帝陵墓中的石殿引發了此后的一系列墓葬石構建筑石闕也出現于1世紀并迅速得到流行。大約在同一時期,刻有紀念性銘文的石碑也應運而生。西漢時期罕見的石制喪葬人像和動物像,這時也開始興盛。西漢崖墓的傳統在西南地區被保存了下來,其設計往往帶有一個開敞的門廳和若干附帶墓室的甬道,建筑概念與印度的摩訶羅式石窟不無相似之處。東漢時期,地上石建筑和崖墓集中分布在兩個地區,一個是從都城洛陽向東延伸到山東與江蘇交界的地區,另一個是四川盆地。并非巧合的是,這兩個區域也正是受佛教影響最深的地方。在洛陽,明帝建立了中國歷史上的及時座佛教寺院。他對這個異域宗教的偏愛或許可以與同時期的楚王劉英“學為浮屠,齋戒祭祀”關聯起來。根據這些記載,許理和(Erik Zürcher)提出“在東漢,佛教似乎在公元1世紀中葉前后就已經滲透到淮河北部,即山東南部與江蘇北部地區”。他進而認為楚國所在地彭城“位于洛陽通往東南道路的要沖,這條道路實際構成了傳載西方人來中國的絲綢之路向東部的延伸。”

洛陽至彭城地區的佛教中心在2世紀持續發展。148年安息僧人安世高的到來標志著“佛教教會”在首都洛陽的出現。桓帝(在位時間為147—167年)為企求平安與繁榮而繼續供祭黃帝、老子和佛。至于山東、江蘇一帶,濕陰人襄楷在公元166年向皇帝呈交的一份奏章中引述了佛經中的文字;在接近2世紀末的時候,聲名狼藉的軍閥笮融還在彭城修建了一座很大的佛寺,于寺中置佛像,并舉行大規模的禮拜儀式。西南地區的四川在2世紀期間被道教所控制。我在另文中曾經討論了早期道教經典與所崇奉的神靈從佛教傳說與圣像系統中汲取的因素。當時可能曾有一條道路將這個西南省份與印度世界直接連在一起——一些文獻資料和對印度圖像的忠實仿制品為這種可能性提供了證據。

隨著佛教觀念與道教信仰的自由結合,東漢人在喪葬藝術與建筑的實踐活動中強化了對佛教題材的吸收。這一現象再次突出地反映在以洛陽至彭城和四川為中心的兩個地區。劉勝墓所暗示的繞塔崇拜與葬俗之間的聯系在此時變得顯而易見:據說位于洛陽的明帝陵園里就曾建過(或刻畫過)一個佛塔。盡管這一記載因出自較晚的文獻而不可盡信,但刻在山東武氏祠中的一幅畫面十分值得重視。這幅畫面描繪了兩個有翼的仙人正在膜拜一個瓶狀的建筑物,另一飛仙和一只鳥盤旋其上。將這幅畫面與在桑奇(Sānchī)大塔和巴爾胡特(Bhārut)大塔等印度著名佛教遺址發現的拜塔畫面做一對照,我們可以清楚地看到二者在構圖、中央建筑的基本造型以及拜塔人物等方面的許多相似。一幅東漢祠堂上的畫像描繪的可能是顏烏的故事,畫中這位孝子跪在父親的墓前,墓作半圓形,上有豎桿頂著一個傘狀裝飾物,其建筑形式與印度佛塔極為類似。這里我們所看到的是“佛塔”在東漢喪葬藝術中兩方面的意義:及時個畫面反映了人們把對佛塔的禮拜理解(或誤解)為對成仙不死的崇拜;第二個畫面表明佛塔這一形式對中國喪葬建筑的影響。

這些例子幫助我們認識到佛教初傳到中國時的一個主要特征:這種外來宗教能夠被接受,是因為它在很大程度上被自然地曲解了。這一曲解最清楚地表現在漢代人對佛的理解和描述中。《四十二章經》記載了明帝引進佛教的起因:24小時夜里他夢見一個金人飛入宮中,其頭頸發射著太陽的光芒。第二天他向大臣們詢問這個金人的身份來歷,一個名叫傅毅的大臣回答說他曾聽說印度有個被稱作“佛”的圣人,已入不死的境界,能夠飛翔,而且身體是金色的。明帝于是遣使到印度去求佛法。當歸來的使者帶回佛教的經像之后,“自天子王侯咸敬事之。聞確人死精神不滅。莫不懼然自失”。

其他早期中文文獻對佛的描述也表現出類似的理解。據《后漢紀》,“佛高十六尺,金色,項戴日月之光,可呈無盡之形,入一切愿中之事,故能通萬物而助人倫。”牟子《理惑論》中的描述更是詳細:

佛者,謚號也。猶名三皇“神”五帝“圣”也!佛乃道德之元祖,神明之宗。佛之言,覺也。恍惚變化,分身散體,或存或亡,能小能大,能圓能方,能老能少,能隱能彰。蹈火不燒,履刃不傷,在污不染,在禍無殃。欲行則飛,坐則揚光,故號為佛也。

只有了解東漢人心目中的佛和佛教的這種特殊意義,我們才可能理解他們在藝術作品中使用佛教題材的方式。這些方式可以歸納為四點:首先,幾乎所有東漢時期來源于佛教藝術的題材都出現在墓葬當中,其中包括仙人騎白象、六牙象、仙人拜蓮花、仙人拜塔,等等。與其他象征長生不死的符號一道,這些外來圖像把一座墓葬或祠堂轉變成死者的天堂。其二,用于表現西王母的偶像式構圖(iconic composition)于1世紀至2世紀間在中國出現。如我在另文中討論的,不同于中國傳統的“情節式構圖”(episodic composition), 正面的偶像式構圖強調偶像與觀者(或禮拜者)之間的直接聯系。這種新型構圖可以追溯到印度的佛像上。其三,在墓葬的建筑環境中,西王母和佛的形象或相互并列或自由置換。例如山東沂南漢墓中的一個八角形立柱的主要兩面上飾有西王母和她的配偶東王公的形象;帶有頭光的類佛形象則占據了另外兩個主要面。在四川,佛像不僅用來做墓葬的裝飾,而且還用來做隨葬用的搖錢樹的裝飾。有時佛像出現于搖錢樹基座上,佛像下方伴有一對傳統中國的象征符號——龍。有時以類似方式表現的西王母出現于源于印度的御象畫面上方。其四,也是一點,這些“佛教”題材出現的地區剛好與石質紀念建筑的分布區域相吻合。回想一下,我們可以看到在尋求新的藝術與建筑程序的過程中,漢代人急切地吸取了域外宗教藝術的各種主要元素,包括媒介、構圖與題材。但是這些外來元素僅僅起到了豐富和加強中國本土文化的作用,以致佛的神圣象征物被從公共崇拜場所中抽取了出來,與死人埋在了一起;而且石材也被賦予了象征長生和不死的特殊內涵。一首漢代民謠這樣寫道:“人生非金石,豈能長壽考?”可是當整個一座墓地都以石頭制造時,這一前提就被人為地推翻了,就像另外一首民謠所表達的那樣:“卒得神仙道,上與天相扶。”正是基于這第二種信念,大量的漢代石建筑與石雕刻被創造了出來,成為中國藝術中的一種新的創造力與想象力的見證。漢代對石頭的“發現”因而也就具有了與史前時期玉的“發現”和三代時青銅的“發現”同樣重大的意義——這三種材料的遞接運用改變了古代中國美術史的發展路向。如早期的禮器藝術一樣,漢代的石造紀念碑是其創造者社會生活與宗教生活的一個部分。它們為人們的禮儀和政治活動提供了焦點,存儲了人們共同的信仰以及特殊的關懷、抱負、愿望與記憶。對于喪葬藝術中的這類特殊關懷和抱負的討論,本書將在我們研究了中國古代最重要城市之一的西漢都城長安之后進行。

我可以沒完沒了地談論巫鴻的《中國古代藝術與建筑中的“紀念碑性”》。但受篇幅所限我只舉出它特別吸引我的地方:巫鴻并未把藝術品作為多樣而變化中的世界觀的圖解。相反,藝術品在他手里成為了歷史中的演員和創造者,而不僅僅是歷史的標志物。我仍能清楚地回憶起自己90年代初對本書草稿大快朵頤之時的如醉如癡:如果美術史這個領域仍有能力生產出具有如此質量、如此廣闊含義的著作,那么這個學科看來還有希望——在我看來,此書可以與福柯的《詞與物》比肩。

——伊萬蘭 卜阿(Yve-Alain Bois,哈佛大學美術史與建筑史系前系主任,現普林斯頓高等研究院研究員),《藝術論壇》

牛人推薦,真心不錯,贊!

內容豐富,用詞考究,資料翔實,文筆流暢,專業度高

紙質很好,大贊一個

圖片精美,內容翔實,資料豐富,學術性強

好書,值得收藏!上海人民堪稱良心出版社。

很不錯很不錯很不錯很不錯

好書好書,低價入手,名家名作,值得拜讀。

好書好書,低價入手,名家名作,值得拜讀。

有深度的著作

一套全買了,質量杠杠滴

換個視角看美術。

圖片精美,內容翔實,資料豐富,學術性強

巫先生有時想象過度,對其理論要小心。

這是本好書

哈哈哈哈哈哈

好好好好好

經典讀物~

經典讀物~

巫鴻最具爭議性也是最見功力的一本 新版裝幀極美