本書是萊辛自傳的及時本,記錄了她從1919年出生到1949年等待回到英國之間的三十年人生。這期間,萊辛經歷了原生家庭生活的苦澀,兒時徜徉非洲大地的歡樂,早早輟學到社會闖蕩的風風雨雨,頻繁失敗的婚姻,文學創作以及政治運動的起起落落。

她以一種痛楚卻決絕的語氣,還原了自己前半部分的人生,同時也深刻地剖析了自我,對身邊現象做了自我的解讀。本書語言真實,情感充沛,是透視文學大師心路歷程的絕佳讀本。

◎作者多麗絲•萊辛是諾貝爾文學獎得主,當代杰出的女性作家,曾榮獲多個文學獎項,在世界文壇具有影響力。

◎該書是萊辛親筆自傳,是深入了解這位偉大作家社會生活、心路歷程和創作思想的重要讀本。

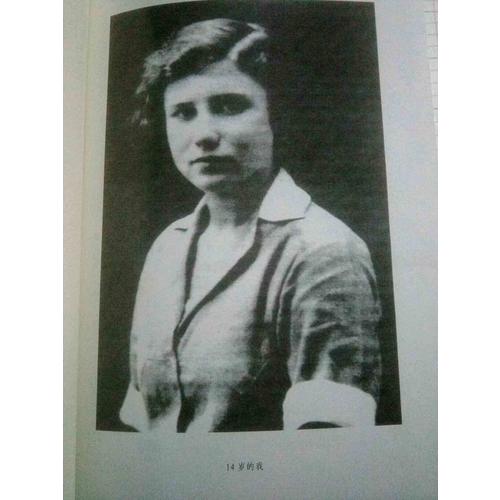

◎部分生活照片首度公開,深入了解這一偉大作家的生活。

多麗絲•萊辛 英國女作家,2007年諾貝爾文學獎得主,曾12次獲諾貝爾文學獎提名,并獲多個文學獎項,被譽為繼伍爾夫之后最偉大的女性作家。其作品涉及眾多主題,包括種族矛盾、文化碰撞、個體和集體的沖突等。她最為人稱道的是對女性經驗的表現和書寫,代表作《金色筆記》被奉為“女權主義的教科書”。此外,主要作品還有《野草在歌唱》《幸存者回憶錄》《第五個孩子》等。

2

想要坐下來提筆寫一寫自己,就難免提出這樣或那樣的問題。這些問題解決起來往往費神費力,令人苦不堪言。首當其沖的當屬“是否應該實話實說”這一老生常談的話題。一個人可以多大程度地吐露自己的心聲?在很多人看來,這已經成為每個自傳作者所面臨的首要難題。無論作者是選擇傾其所有,還是有所保留,批評者總會找到發聲的理由。

你當然可以實話實說地交代自己,但在談論別人的時候是否會有所顧忌?1949年,我離開了南羅得西亞 。對此之前的個人生活,我可以盡情書寫,因為即使我的筆觸犀利,于他人的傷害也不多,畢竟尚在人世的親歷者已經無幾。改動真實信息在所難免,但我也只是略加刪減,最多只更改一兩個姓名而已。因此及時本自傳的寫作并無澀滯,思想上我也沒有什么負擔。第二本自傳記敘了我到達倫敦以后發生的事情,寫作起來又是另外一回事了。即便如同西蒙娜•德•波伏娃曾說的,我在某些事上“無意說出實情”。可是讀者不免要發問:既然如此,為什么還自尋煩惱?我認識的名人不在少數,翹楚也有一二,我認為即便是親友良伴也沒有義務將所有的事情和盤托出。年歲越長,我知道的秘密也就越多,一個個漸埋在心底。與我年齡相仿的人大抵都有這種體驗吧。為什么大家會認為秘而不宣的總難逃“情事”二字呢?重要的事情明明更多。

我讀史書向來審慎。因為多少親歷過一些重大事件,所以我知道相關的報道須臾間就會瓦解成只言片語,最終不過是各執一詞。閱讀傳記作品,我會羨慕那些能夠三緘其口的作者。我發現,這似乎成了一個慣例—游走在事件邊緣或生活外圍的人們總是爭相斷言,而了解實情的人慣于保持沉默,最多也不過三兩句話。許多年來,丑聞和桃色新聞一直是媒體追逐的焦點。如今,一些雖說不上令人厭煩,但也鬧得沸沸揚揚的事件并沒有得到公眾的正確認識。其原因在于事件的參與者們都選擇了守口如瓶,甚至將自己置身事外,冷眼旁觀一切的發生。除此之外,還有一個更為隱秘的原因。事件的推動者或從旁加以刺激的人們被遺忘在了歷史的洪流中,因為記憶本身摒棄了他們。這些煽動者舉止浮夸,肆意妄為,情緒激動得近乎瘋狂,待人接物也很生硬。其實問題的關鍵在于,他們明顯要異于那些頭腦清醒、處事圓滑的人,而后者即便受到他們的影響,也寧愿忘記自己一時的瘋狂行為。史書中總有一些事件是引人注目的,然而讀來卻讓人如墜云霧。據此,人們可以推斷這些事件的背后是思想激進的男男女女。這些人雖有噴薄而發的精神,卻容易為人所遺忘,因為歷史向來習慣摒棄異類,以安全為宜。然而,人們口中的“野蠻人”往往是歷史事件的締造者。倘若沒有這樣一位鼓舞人心的人物,南羅得西亞的土地上恐怕是無法誕生共產黨的。

女性常常被記憶遺忘,進而被歷史遺忘。

“是否要說實話”以及“說多少實話”固然重要,然而與轉換視角相比,其重要性則略遜一籌。這是因為每到一個新的人生階段,我們對人生的看法便會不同,就如同爬山,每次轉彎都意味著不同的風景。如果這本書寫于我三十歲那年,恐怕它會變成一篇殺氣騰騰的檄文。如果寫于四十歲呢,說不定會是一本哀哀凄凄的悔過書,觸目可及的語句都是“主啊,我怎么就做了那種事?”現在,每當回顧自己懵懂的年輕時光,我都會愈加冷靜地去看待它,不再懷有太過強烈的好奇心。人們注意到上了年紀的人慣于回首往事,于是難免要問個為什么,可老人們也在尋找問題的答案。為什么會發生那件事?我嘗試以別人的視角去審視過去的自己,然后再將自己換位到過去的某個時刻。每到此刻,我的情感都會陷入劇烈的掙扎,以彼時的觀念和思維來看,這無可厚非。但對于現在的我而言,卻并非如此。

另外,觀賞風景也并非易事。一旦動筆寫作,問題就會紛至沓來。比如,為什么你偏偏記得這件事而不是那件事?為什么你先是念念不忘過去的某一年,甚至能清楚地記得在那一年里某個星期,某一個月所發生的事情,繼而又把它從記憶中抹掉,怎么也想不起來?你又是如何斷定,那些能夠回憶起的事情一定比被你遺忘的事情更重要?

或許我們也可以視風景為無物?這倒未嘗不可。有一次晚餐時,我和一名男士相鄰而坐。他對我說,他永遠都寫不出一部自傳,因為自己的記憶里一片空白。我問,怎么會一片空白呢?他說,最多也只閃現一兩個畫面罷了。“這些畫面,”他繼續說,“就像彩色玻璃落在教堂漆黑石地上的點點涂料和斑點。我簡直難以想象過去那些黑暗的日子。哪怕試著想想,都會令我產生巨大的不安全感。好像記憶本身人格化了,雖然我知道這并非事實。現在,我可以想象自己到了一個陌生的國度,而過去的一切都從我的頭腦里清除了。我仍然會好好地生活。畢竟我們出生的時候也是沒有記憶的。似乎對每個成年人來說都是如此,首先需要承認這一點,然后我們創造生活,制造自己的記憶。”

為什么要寫作自傳呢?在各類傳記大行其道的今天,寫自傳是為了自我防衛。這是一次心驚肉跳的體驗,就好像你走在一條平坦卻乏味的道路上,頭上是半明半暗的天空,雖然心情還算愉快,但你知道可能隨時會有一個探照燈照射過來。當然,不可否認,的確有一些不錯的傳記作家,他們現在多居于英國。我們所處的這個時代,就是傳記作品的黃金時代。有什么比一部名副其實的傳記還要好呢?這樣的作品的確不多。

在剛剛過去的1992年,我得知有五位美國傳記作者正在撰寫有關我的傳記。其中有一位我從未見過,甚至未曾聽說過。有一位是我在津巴布韋的朋友告訴我的,說是正在為書寫傳記“收集材料”。可這材料從哪里來?是從早已離世的人們那里嗎?還有一位女作者,我跟她只見過兩次面。其中一次,她很細心地問了一些平常的問題,也是在那時才告訴我說,她寫了一本有關我的書,并計劃出版。而他們當中的另一位作者,只是在虛構傳記罷了,取材不過來源于幾部小說中略含自傳性質的內容,以及兩篇與我父母相關的專題文章,也有可能查閱了一些訪談錄,但訪談錄向來都充斥著不實的信息。你可能會花上數個小時來接見一位采訪者,這位采訪者也會不停地記錄著你的每個字句,然而成型的文章或訪談錄竟然含有許多重大的事實錯誤,這實在令人震驚。事實真相變得越來越不重要,部分原因是作家們被當成了人們滿足自己想象的借口。至于說那些有關自己的文字,如果作家們對其真實性加以關心,會不會顯得很孩子氣?也許會,可能正因為如此,每一年我都察覺自己變得與這個社會更加格格不入。一年后我回到了巴黎,曾經采訪過我的一名年輕女性再次來訪。我對她說,她上一次的采訪文章中有虛構的成分,她居然反問我:“如果在截止日前必須提交文章,而背景資料又不充足,換作是您,難道就不會虛構嗎?”顯然,即便我當時回答說不,她也不會相信我。這恰恰讓我認識到了問題的核心所在。在當今文學氛圍內成長起來的年輕人無法相信往昔的事情。“過去,嚴肅的出版者都會竭力而為,為態度嚴謹的作家尋找嚴肅認真的傳記作者。”如果你這樣對年輕人說,那么他們必然投以你懷疑的目光。如今所有人都想當然地以為,他們需要關心的就是盡可能多地出版傳記作品,即使作品平庸也無所謂,反正傳記作品銷路很好。盡管作家們對此多有抗議,但被寫到傳記里的人生也就身不由己了。

如果你試圖通過寫作自傳來正名,那么你就會立刻生出疑問:難道事實真相確實如此嗎?對于生活的諸多方面,我一直都在試圖更好地理解。我和母親的關系就是其中的一個方面。但如今讓我感興趣的,并非這些狹隘的個人體驗。自我懂事以來,我就一直在試圖逃離我的母親。從十四歲起,我便開始執拗地反抗她,從內心想要避開她所代表的一切事物。女孩們總要長大的,可母女間的斗爭就真的無法調和嗎?如今看來,母親就是一個悲劇人物,心懷勇氣和尊嚴地過著自己那不盡如人意的日子。我當時雖然覺得母親很不幸,可待她并不好。如今,你可能每天都會看到或聽到,有的年輕人正讓自己的父母備受煎熬,而且常常是一個女兒對自己的母親發脾氣,這樣的舉動簡直稱得上殘酷。長大后他們才會醒悟:“小時候,我真的太蠻橫了。”子女和父母間一旦交惡,就會產生一絲異乎尋常的惡意和怨恨。但是從過去的歷史和小說中來看,事情并非總是這樣。那么究竟發生了什么,為什么會變成今天這個樣子?為什么心情不好居然成了一項權利?

我有一位女性朋友,她在英國時,家里沒有收入來源。第二次世界大戰期間,她帶著年幼的孩子去了美國紐約。到了那里,她通過給藝術家們做模特來謀生,有時也會做時裝模特,收入很不穩定。她住在紐約市區外的一個小鎮上,年僅二十歲的她貧窮而孤獨,也向往著有趣的生活。終于有一次,僅僅就那么一次,她將兒子托付給一位朋友照看,然后在紐約過了一整夜,直到黎明才回家。小男孩如今長成了少年,我親耳聽到過他強烈苛責自己的母親:“曾經你整夜整夜地把我一個人丟下,只管自己去逍遙自在。”還有一個小男孩,他的父母都反對體罰孩子,可是有那么一次,因為他總用手去戳穿果醬瓶的紙質封口,于是父母打了他的手指。這孩子后來竟然對父母說:“我小的時候,你們總是打我。”這些瑣碎的記憶,正是問題的要害所在。

過去的許多年里,我都對母親心懷指責。我們的關系也由熱到冷,后來變得僵硬。這其中的疼痛是真實且深刻的,痛苦更是無以言表。可是現在,我終于會問自己:我是否辜負過任何期望,又背叛過怎樣的保障?我現在的所為是否和過去一樣?以上就是我所堅守的另一點。

為什么我的一生會遇到如此多這樣的人?他們不經思索地反抗、反對政府,想當然地認為一切難逃丑惡,將可疑行徑和唯利是圖的念頭全都歸于政府、當權機構、統治階級、地方鄉鎮議會,甚至校長或者女教師。這樣的想法如此根深蒂固,而只有從中脫身后,你才會發現原來自己的大部分生活都受制于它。這個星期,我見了一群年齡不一的激進分子(或曾經是其中的一員)。期間,有人順口提到說政府正著手做什么事情,雖然這事大有裨益,政府卻不拿它當工作重點。聽到這兒,每個人的臉上立刻浮現出嘲弄的神情,反應迅速得就像自動下壓按鈕一樣。他們的神情無異于出口譏諷或嘲笑:“這樣算不錯了,我們還能奢望別的嗎?”這種神情只可能脫胎自某種根深蒂固、卻超出人們認識的信念。這信念使得人們固執地認為某個保障遭到了背棄。

也許是法國大革命,或者是美國獨立戰爭將追求幸福規定為一項權利,言下之意似乎是說,獲得幸福就如同從超市柜臺里拿走幾塊蛋糕那樣簡單?今天,多達數百萬的人們表現得好像自己曾被許下了什么保障似的,但具體在什么時間、又是由誰許下的卻不得而知,好像他們的生活一定會變得更加自由順暢、更加坦然舒適,好像只會越來越好。難道廣告宣傳只能讓大家更專注此類“期待模式”嗎?迄今為止,還沒有哪一段歷史表明,人類可以預計到所有的戰爭、暴君、疾病、經濟蕭條和災害,因為美好的時光總是稍縱即逝的。總之,歷史這樣告訴我們:變化才是萬物的常態。可是,我們竟然期待著在不斷變幻的彩虹盡頭找到金子。我覺得自己已經受到了大眾幻覺和錯覺的影響,也受到了大眾信仰與信念的影響。而后者在如今看來依然瘋狂,就像曾經信仰基督的人們發動了持續幾個世紀的遠征,艱難跋涉穿越中東去討伐異教徒一樣瘋狂。

我剛讀了一位歷史學家的觀點,在其看來,政府和當權者之所以會遭遇不信任以及蔑視,恰恰是及時次世界大戰的影響所為,是當時軍隊將領的愚蠢和無能所致,是戰時對歐洲青年男子的屠殺所累。

當新聞記者或歷史學家來我這里問關于過去的一些事情,我發現最讓我難以接受的,就是在他們的臉上讀到這樣的表情,好像在對我說“你怎么就能夠相信它?”或“你怎么就做那樣的事?”事實其實很明了,然而周遭的環境卻讓它們有可能變得艱澀難懂。這些人會說:“您看,我們當時是這么認為的……”(我暗想,你們“當時”并不聰明吧!)“不,您沒理解,那可是讓人熱血沸騰的年代……”(竟然說“熱血沸騰”!)他們甚至還會說“我知道這理解起來并不容易,畢竟您當時沒有被浸于毒氣之中。”

還有一個與此不無關系的問題,那就是我應該如何解釋這樣一個事實呢?就拿“皇帝的新裝”這一故事打比方,在我的一生中,我所扮演的角色一直是那名揭穿事實真相的小孩,而我的弟弟一次都未懷疑過或是批評過。

有一點還需留心,那就是如果當一個人能夠看得到皇帝赤身裸體的真相,那么,他的其他優良品質就會相形見絀。

現在的我,正努力以誠實的態度寫作此書。不過,要是等到八十五歲才將其付諸紙筆,那時又會是怎樣的一番心境呢?

《圖書館雜志》《書目雜志》《女士雜志》《紐約時報》《華盛頓郵報》《芝加哥論壇報》等多家知名媒體高度盛贊!

多麗絲·萊辛是我非常喜歡的女性作家。這本書是萊辛自傳的第一本,記錄了她從1919年出生到1949年等待回到英國之間的三十年人生。這期間,萊辛經歷了原生家庭生活的苦澀,兒時徜徉非洲大地的歡樂,早早輟學到社會闖蕩的風風雨雨,頻繁失敗的婚姻,文學創作以及政治運動的起起落落。她以一種痛楚卻決絕的語氣,還原了自己前半部分的人生,同時也深刻地剖析了自我,對身邊現象做了自我的解讀。本書語言真實,情感充沛,是透視文學大師心路歷程的絕佳讀本。

以前都只是看萊辛的文學作品,這本書里首度公開了許多萊辛的生活照,使我更加直觀、深入地了解了這位偉大的作家,看到她那些童年的照片,以及文字,記述著她在非洲那段無憂無慮的生活,不由得也使我想起自己的童年時光,那是記憶中一些美麗的風情。

對于自己創作這本自傳的經歷,萊辛自己講道:“回憶錄的寫作讓我知道了許多記憶的小把戲,它把人生修剪得整整齊齊,讓光明與陰影形成強烈的對比。” 該書是萊辛唯一親筆自傳,是深入了解這位偉大作家社會生活、心路歷程和創作思想的第一讀本。

諾貝爾文學獎評委會給予萊辛這樣的評價:“萊辛是一個女性檢驗的敘述者,用懷疑主義精神、火一樣的熱情和豐富的想象力,來審視一個分裂的文明。”萊辛是歷史上獲得諾貝爾文學獎年齡最大的作家,一生創作了許多優秀的作品,非常值得我們尊重。

沒拍照又讓曬圖,拍了又不讓曬,書已給老板,沒得曬,還行吧,沒有皺皺的過來

萊辛自傳要收完讀。

整體感覺不錯

了解一下作者的內心世界

很棒的書!

灰常灰常好的書,很不錯

特別特別好的一本書

紙張不是一般臭。想知道怎么了。求解

簡單瀏覽一下,挺好的。有挺多照片。

簡單瀏覽一下,挺好的。有挺多照片。

買了第一本,當然就得買第二本。應該后續還有,我盼望著。

看過萊辛《野草的故事》,很有張力,最后女主角被殺而弦斷,那是一個怎么樣的世界啊,幾乎與世隔絕,女主角郁悶至極,幾近崩潰,她尋找著突破口,最終卻逃不出生活的魔掌。所以想了解萊辛的生平,她曾經生活在非洲