生活中的困惑是常有的,解決一個,又來一個。有些“惑”,一時半會兒解不了,要去參悟,在生活中去參,在時光中去悟。理想與現實的矛盾也是常有的,否則,理想就失了珍貴,現實就少了無奈。

境無好壞,唯心所造。面對復雜的世界,我們可以選擇悠游自適;面對繁忙的工作,我們可以學會乘物游心。當我們沿著夢想的道路一路前行,也別忘了停下來看一看四時風雨,用心去聽,用心去感,也許會有更多意想不到的收獲。

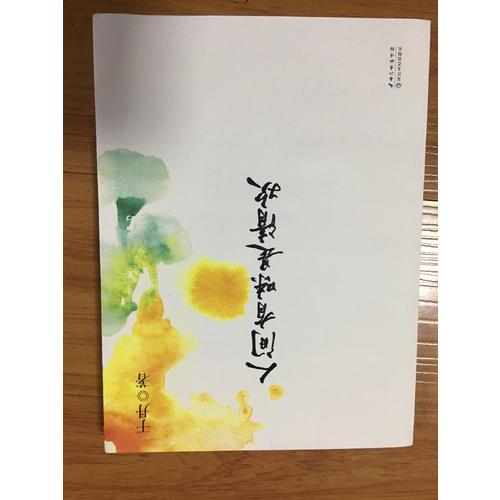

《人間有味是清歡》,針對人們面臨的心靈困惑和人生困境,于丹首談個人成長經歷,創作過程中數度落淚。本書插圖皆由于丹親自拍攝。行走山川,渡過江河,看大千世界,品百味人生,體會逝水流光中的那些生命瞬間。

重磅推薦:

著名文化學者、千萬冊級暢銷書作家于丹,與讀者闊別三年,對于人生、對于文化、對于社會、對于生活,她持續思考。

城市把人們聚在一起,卻又用鋼筋水泥把人們牢牢地隔開。在這樣的生活氛圍中,我們要練就一顆波瀾不驚、不偏不倚的強大心靈,才足以抵御一切外來的侵擾。于丹始終相信,執著的信念和無畏的心靈才是強大的武器,就像她一直很喜歡的一句話:“不忘初心,方得始終。”

人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有24小時,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到起初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。

——于丹《人間有味是清歡》

我們于日用必需的東西以外,必須還有一點無用的游戲與享樂,生活才覺得有意思。我們看夕陽,看秋河,看花,聽雨,聞香,喝不求解渴的酒,吃不求飽的點心,都是生活上必要的——雖然是無用的裝點,而且是愈精煉愈好。

——周作人《雨天的書》

于丹,著名文化學者,北京師范大學教授、博士生導師、首都文化創新與文化傳播工程研究院院長、北京師范大學藝術與傳媒學院副院長、國務院參事室特約研究員。她是中國古典文化的普及傳播者,在中央電視臺《百家講壇》《文化視點》等欄目,通過《論語心得》《莊子心得》《論語感悟》等系列講座普及、傳播傳統文化,以生命感悟激活了經典中屬于中華民族的精神基因,在海內外文化界、教育界產生了廣泛影響。先后在我國內地、港臺地區,及美國、英國、法國、德國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、巴西、新西蘭、澳大利亞等國家地區舉辦千余場傳統文化講座,得到廣泛好評,并掀起了海內外民眾學習經典的熱潮。

著有《于丹心得》《于丹心得》《于丹 游園驚夢——昆曲藝術審美之旅》《于丹感悟》《于丹 趣品人生》《于丹 重溫最美古詩詞》等。其中《于丹心得》一書獲得世界知識產權組織的版權金獎,國內累計銷量已達六百余萬冊,多次再版,被譯為三十余種文字在各國發行,國外銷量已達四十萬冊。

壹 生命:借一把光陰,雕刻我的印記

尋常歲月,漫成節日

生命中的成全與托付

來日方長并不長

做一株土生土長的莊稼

我們與世界相處的方式

真理只在花開葉落間

退步原來是向前

貳 幸福:一點覺悟,十分相信

信念 悟性 責任 行動

你在意什么,生活就給你什么

婚姻需要愛,更需要智慧

有些愛要留給自己

找回一些動物的天性

沒錢的日子,歡喜的流光

無論如何,心懷希望

叁 成長:遇見孩子,遇見更好的自己

中國人的家教與門風

給孩子溫柔和堅強

天使也要自己飛

寫給孩子的一封信

學會愛,更要超越愛

懂事以后,滄桑之前

肆 行走:生來本無鄉,心安是歸處

杭州:曾是西湖夢邊人

麗江:邂逅一米陽光

黔東南:鄉土中國,煙火神仙

敦煌:相逢恨早的美麗

巴黎:一座靈魂有香氣的城

挪威:一場窯變的驚喜

三大洲:時光逆流,靈魂借宿

伍 閑情:人間有味,最是清歡

尋味:舌尖上的天地緣

品茶:青山泉水杯中映

吟詩:春風桃李,秋雨梧桐

聽曲:水磨腔里的至情至性

登臨:那些托舉生命的高山

賞月:看似無用的美好

陸 流年:節序如流,守一段人間相思

清明:血脈里的眷戀

端午:手工記憶中國心

七夕:長相思,不如長相守

中秋:月圓滿,心圓滿

春節:不離不棄的天地約

代后記 讀書與讀心——對話星云法師

尋常歲月,漫成節日

24小時的時光之中,我最愛的是斜陽照亮的光陰。

朝霞的蓬勃總是屬于公務的,走上課堂或奔向機場時,腦子里關于這24小時的計劃總是跳著雜沓的步點;而正午,毫無表情的大極光似乎照耀著一切,又對所有細節不帶著特別的眷顧,不僅攝影的人不喜歡,上班的人們也不喜歡。

而只有夕陽,斜斜勾勒出一段光陰。“好山萬皺無人見,都被斜陽拈出來”,收盡不可逼視的萬丈鋒芒,有光有陰,層層疊疊,且是光而不耀,陰而不沉。24小時的妄想已經沒有時間囂張,而24小時過于充實的忙碌也終于有理由放下,對著自己,一心安頓,啜一口紅茶或者熟普洱,所有糾結,氤氳而化。

少年時喜歡宋祁的句子,“浮生長恨歡娛少。肯愛千金輕一笑。為君持酒勸斜陽,且向花間留晚照。”而中年況味,手中的酒杯換了茶盞,不勸斜陽。

因為,過于勉強也是一種虛幻,珍惜只有在真實的前提下才能成立。

斜陽照亮的光陰里,我和臺灣的朋友王先生夫婦坐在他家陽臺上閑閑地看遠方。王先生忽然問我:“一個月前的今天,這個時候,你在干什么?”

我怔一怔,開始拼命回憶,確乎想不起來一個月前的這24小時傍晚是不是在家里,甚至不太確定是不是在北京。

“那么,十天前的這個時候,你在干什么?”王先生又問。

我再努力回憶,似乎不在北京,做什么都忘記了。

“三天前呢?還記得嗎?”他轉頭看著我。

三天前的傍晚似乎在準備行裝,平淡無奇的一個尋常黃昏。

王先生笑了:“于丹,我們生活中的絕大多數時光都會被忘記,但我要讓你記得今天這個傍晚,記得在我家陽臺上看過的落日。”說出這句話的時候,他滿眼熠熠的光彩。

落日之前,我剛剛在他家吃過一碗牛肉面。

為了這一碗面,王先生親力親為,提前兩天炒好酸菜,然后用冰糖細細地燜著。我到的前24小時晚上,他開始熬牛骨湯,用小火燉牛筋。等到我進門前一小時,他才開始燉牛肉。我喝第二杯咖啡時,他太太開始下面。簡單的一碗牛肉面,他們夫婦用了兩天的時間,用心得讓人動容。

在那個我至今記憶猶新的落日時分,我悠悠地想:這一生時光里,充滿著種種的不確定,確認的只有終將老去這一件事,什么才是我們可以抓住的時光呢?回憶已經定格,未來還沒展開,真正可以抓住的只是當下這個瞬間,盡心傾情過好了當下的人,少一點遺憾,就多一點無怨。

記住一個尋常日子的理由,有時只是因為自己在這24小時投入過特別的努力和誠懇。

曾經在奧克蘭的街頭,看見一位粗壯得像個漁夫似的老者,擺了一地攤的酒瓶子,幾乎沒有什么重樣,只不過這些被特殊工藝壓扁了的瓶子全裝上了表針,裝上了電池,嘀噠嘀噠鋪了一地的時光。

我半開玩笑地跟他打招呼:“這些瓶子不會都是你喝出來的吧?”

他捋了捋小板刷一樣的胡子:“瓶子不是我喝光的,可鐘表是我做的。”然后,就在清晨的陽光里,他拿著那些白的、黃的、棕的、綠的各式酒瓶子開始給我講故事,神采飛揚。酒瓶鐘大概在二十塊錢到六十塊錢之間,說不上24小時能賣出多少利潤,但是燦燦朝陽照耀的那一地,都是他自己鐫刻出的時光。

有一次,一名大學剛畢業的男孩子曾在節目現場問我:“老師,我是一個留在北京打拼的外地學生,剛剛參加工作。我所在的企業很大,但我薪水不高,職位也幾乎從低做起,也不知道什么時候能夠升職。我跟女朋友現在還沒有錢買房子,只能租房子住。在這么大的北京城里,我怎么也找不到自己的定位,內心非常困惑。有時候,朋友請我去吃飯、唱歌,我都不好意思去,因為沒有錢回請大家。您說我怎樣才能幸福?”

我跟他說:“剛才,你給了我幾個信息:及時,你現在有份不錯的工作;第二,女朋友愿意跟你同甘共苦;第三,你還有一大幫朋友,經常請你吃飯,說明你人緣還不錯。首先,對于很多大學畢業生來講,要想靠自己找到一份穩定體面的工作,非常不容易。其次,現在的剩男剩女這么多,找到真心相愛的伴侶也不容易。再次,在當下的生活壓力下,還能有一幫交心的朋友可以分擔憂愁、分享快樂,也是幸運吧。這些你是不是已經擁有了?”

男孩子聽完粲然一笑:“對呀,聽您這么一說,我覺得自己現在還是挺幸福的。”

當你對生活不滿時,看看自己是否珍惜了已經擁有的?正如我們常說的一句話:“當你因為沒有鞋穿而哭泣的時候,想想那些失去雙腳的人。”其實,你看我,我看你,人人都有一些被別人羨慕的幸福,但不要虛構著別人的幸福,浪擲了自己手中握住的價值。想明白這一點,也許你的日子也正在被別人暗暗羨慕著。

尋味:舌尖上的天地緣

道家說,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。土地的規律是春生、夏長、秋收、冬藏。所以,人們吃飯也該順應這個規律。春天,陽氣升騰,可以吃點兒陽氣旺盛的東西,比如香椿、柳芽等帶嫩芽的食物;夏天,萬物蓬勃,恣意生長,可以吃點兒帶葉子的蔬菜,因為生機都在植物的葉子上;秋天,營養聚集在成熟的果實上,則要吃些果實;冬天,大地進入休眠狀態,這時就要吃“根”,比如蘿卜、土豆等,這些食物里蘊藏著極強的生命力。食物與健康,就是人與自然的匹配和順應。

吃飯,從某種意義上來說就是與天地結緣。一方面,我們要不帶成見地與食物結緣;另一方面,要對天地萬物心存敬畏。人的五臟六腑,都有其運行規律。不少人吃成了大胖子,就是因為沒有遵循天地之道、四時規律,沒有順應自然。天地通過食物與我們每個人結緣,但我們學會和它相守了嗎?

有一次在臺灣佛光山,星云大師請我吃飯。我記得,端上來的及時道菜是純白的、濃濃的菌湯,鮮美得難以言表。我感到很奇怪,普通的菌湯怎么會如此美味?星云大師說:“我們僧人和其他人比起來,有充裕的時光。昨天下午你還沒上山,我們就開始調湯了,夜里一直燜煨著,起鍋前又放了一把研碎的熟白芝麻。湯之所以鮮美,主要是我們用了大把時光去烹制出食材本身的香氣。”

由此聯想到現在的餐館,煎炒烹炸,重油重醬,都是一些高熱量、速食化的食物,做的人花不了多少時間,吃的人同樣也用不了多少時間。長此以往,味蕾變得越來越粗糙,神經也變得越來越麻木。商家和食客的心都靜不下來、定不下來,沒有用心參悟好好吃飯的玄機。所謂飯局,吃的不是飯,而是局;所謂敬酒,敬的也不是人,而是身份。拒絕喧囂,復歸寧靜;拒絕奢華,返璞歸真,這是我們每個人都要做的功課。

古人認為,吃飯時要細嚼慢咽,這是有科學依據的。日本的一項研究數據表明:經過充分咀嚼的食物,會多出來十三種酶、十一種氨基酸,能有效抑制黃曲霉素等有害物質,使人可以充分吸收食物里的營養。同時,充分咀嚼還能降低食物攝入量,避免進食過多。老子說:“知足者富。”有很多富翁,山珍海味擺滿一桌,都未必會感到幸福;而魯迅筆下的孔乙己,一把茴香豆、一碟小菜,就足以讓他快活似神仙。在我看來,一個人對待食物的態度,能反映出他的性情,反映出他是怎樣的一個人。

星云大師曾對我說:“我做碗面條給你吃,能讓你記住二十年!佛光山這么大,就是我賣面條賣出來的。我不僅是個會念經的和尚,還是個會做面條的和尚。”這就是參禪,用心去體味人間美食之道。用這樣的態度去做事,又有什么事做不成呢?

有一次,我已經吃得很飽了,對勸食的大師為難地說:“不能再吃了,明天再說吧。”星云大師笑笑:“明天又是明天的因緣了。”

從那以后,我把吃飯當作參禪,所以從不拒絕嘗試任何一種食物。在西藏,吃過干燥生硬的糌粑;在四川,吃過一整盤腥苦刺鼻的魚腥草;在日本,吃過又臭又咸又粘的納豆拌白飯;在南非的部落,吃過面目猙獰的“蟲子巧克力”。在我看來,體悟食物的不同滋味,就是親近、認識不同的世界。每次出國,我都堅持不吃中餐,只吃當地的食物,希望在有限的時光中用味蕾、嗅覺去體悟世界各地的美食。多嘗試一種食物,就多了一分對各民族思維和傳統的理解。

有一次在土耳其,我正在飽餐當地美食,碰到來自上海的旅游團。他們要送我一包全團最珍貴的榨菜,因為離開榨菜,他們什么東西都吃不下去。我只好撒了個善意的謊:“謝謝,我也帶著呢。”親朋好友也經常勸我在出國時帶些國內的辣椒醬、腐乳,我都婉言謝絕了,因為我希望用有限的游歷體驗每個地方的。

談到各國美食,我總喜歡把它和當地的人聯系起來,時間長了,頭腦中便自然形成了一幅由美食串聯而成的“地球村味蕾圖”。美國人開朗、熱情、天真,還不乏孩子氣的任性,所以他們的飲食雜亂且開放;法國人浪漫優雅,一瓶白葡萄酒能喝四個鐘頭,任憑光陰、美食和心情在空氣中發酵;德國人理性實用的美食精神,則是啤酒、香腸、土豆泥、面包圈的混合味道。帶著這份理解和親近,各地的美食與你的舌尖、脾胃,便開始一場溫柔、自在的交流。

多年前的一個午后,在印度的靈修院里,我一邊吃著從鉛皮桶中盛出的咖喱燴四季豆,一邊欣賞著象征著智慧神的猴子和象征著農神的牛在院子中徜徉嬉戲,輕嘆著人間的懂得,萬物的相惜。不知不覺,其他的人都已吃不下去,而我卻還要求再盛一份。

同樣是在印度,有一次我走得饑腸轆轆,便向路邊的商家打聽吃飯的地方。不知是否此時的我早已餓得虔誠卑微,老人家看我頗有眼緣,馬上拉開抽屜,捧出五顏六色、奇形怪狀的各種各樣叫不上名字的小食品給我。那一刻,善意和友好都濃縮在了食物里,超越了種族、宗教、國度,讓人倍覺寵溺、溫暖。

清晨、日落,豆漿、蛋湯,穩穩坐在干凈的餐桌旁,細細品味每一種食材的身世、滋味。感謝它們帶著陽光雨露,帶著一生的故事,走向我,融入我,并最終與我共同回歸這個世界。這世間的愛與美食,皆不可辜負。

清明:血脈里的眷戀

很少有一個節日,像清明這樣意蘊深厚而含混:風清景明,慎終追遠,這是一個悲愴的日子;放歌踏青,追逐春天,這是一個輕盈的日子。在我們慎終追遠的時候,它就是節日;在我們放歌逐春的時候,它就是節令。大節氣和大節日就這樣水乳交融。

“清明時節雨紛紛”,每到清明,往往就有著如絲如縷的春雨綿綿,總讓我想起賀鑄的《青玉案》:“若問閑愁都幾許?一川煙草,滿城風絮,梅子黃時雨。”看到這樣的詩句,難道你還不懂人心上繚繞的那點憂愁嗎?

清明的憂和愁,不是閑愁,它是實實在在有來由的憂傷,因為我們要在這個節日去祭奠祖先。在古代,清明是有很多習俗的,除了因為介子推而起的禁火、寒食、掃墓之外,還有踏青、植樹、蕩秋千、打馬球、插柳條等。這個節日生機蓬勃,在生機中去告慰心中深沉的哀思和寄托。清明是一個清亮、明朗的日子,但是,這個日子里也有著深深的眷戀。

我總是在清明時節,自覺不自覺地想起很多人,有的時候是一個名字,有的時候是一段細節,有的時候甚至會想起一個電話號碼,或者清晰而遙遠的一首歌的旋律。我的記憶關乎一些逝者,也關乎一些生者,但牽連的那些往事也已然逝去。清明這個日子,給了人放縱感情的一個理由,盡可以讓我們逐著思緒去天邊飛, 如同那些牽線的風箏,無論在天邊、樹梢,還是落進池塘,遠遠近近,總會有一根線,叫作清明。

這個日子里,我確定能夠想起來的人,是我的姥姥和我的父親。

關于姥姥的記憶,一次一次地來到過我的夢中,夢里永遠是我見到她的那個日子。她在吐了一夜鮮血之后,為了不耽誤我的考試,悄悄藏好半缸子鮮血,鞋干襪凈,整好頭發,坐在床沿上等著送我上學。出家門前,姥姥叫住我,給我的手里塞了兩個桔子,姥姥說,乖,去考試吧,回來姥姥還坐在這兒等著你。十五歲的那年夏天,我回到自己家的小院子,我從滿月被媽媽抱回的那個小院子,24小時也沒有離開過姥姥的那個小院子,看見守了我十五年的姥姥常坐的那個床沿空了。問媽媽,問舅舅,他們說姥姥進了醫院,還說讓我考完試后再踏踏實實地去看姥姥,接她回家。我就這么一門一門地考試,那是我初中畢業的中考,考完的那天回家,看見媽媽和舅舅神色凝重地坐在客廳,他們開口說的及時句話,讓我的腦袋嗡一聲就炸開了。他們跟我說的是,你長大了,要告訴你一件事。然后我才知道,姥姥住進醫院三天后就走了。她進醫院的時候,胃里的瘤子已經破了,人迅速地脫形消瘦,八十高齡的老人,醫生說手術已經沒有任何意義,讓老人喜歡的孩子來送送吧。但是,要強的姥姥跟我媽媽和舅舅說,就讓孩子記住我坐在床沿上送她上學的樣子,現在這個樣子會嚇住孩子,我不見她了。我不知道這是不是姥姥生命里的遺憾,或者這才是她真正的驕傲。我也不知道,這究竟是我生命里的遺憾,還是我的幸運。我的姥姥,就這樣在每一年清明回到我的夢里,沒有倉惶,沒有憔悴,永遠是那樣鞋干襪凈,目光從容。

我常常想起的另外一個人是我的父親。父親是一個小女兒生命中邂逅的及時個男人,是那個永遠可以縱容她的任性,永遠可以呵護她的無理,永遠可以給她對人性和對愛情的信任,永遠在她背后如山般溫暖的那個臂膀。我不知道要經過多少年以后,女兒才能一一解開對父愛的誤讀,父愛是溫暖的,但也是矜持的。父親有的時候寧肯把愛守成一個巨大的秘密。

我小時候對父親的感覺只是嚴厲而已,我甚至覺得自己就是大觀園里的賈寶玉,姥姥像賈母那樣慈祥地呵護我,而不常回家的父親,每次帶回那么多的書,要查我的詩文,要查我練字練得如何,在我的眼里他簡直就是賈正。教我背詩詞的人是他,教我讀古文的人是他,教我臨字帖的人也是他。一直到我上了中文系,讀了研究生,幾乎我寫的每一篇論文,父親都要一字一字給我修改,不僅僅改文章的層次,甚至還會改我倒插筆的筆序,所以,他改完的文章,往往比我的原文數字還要多很多。但是直到父親辭世,我在心里對他都是有一點點畏懼的,直到多年以后,媽媽告訴了我一件事情,這是在爸爸生前我從來不知道的。

那是他的六十大壽,當時的北京天寒地凍,我正在讀大學,中午從學校騎自行車回家,買了一個大蛋糕。怕紙盒子把蛋糕撞得歪歪散散,所以我一只手扶著車把,一只手拎著蛋糕盒子,在寒風里費了好大的勁兒騎回家。跑上四樓,我興高采烈地說:“爸,我下午去上課,等我放學回來,晚上給您過生日,咱們吃這個大蛋糕。”爸爸漫不經心地瞥了一眼,說:“嗨,這都是你們小孩兒吃的東西,我才不吃這個呢。”我當時心里還想,太不給面子了,可是看爸爸笑了笑,我也沒多想,就跑回去上課了。下課回來,媽媽已經把蛋糕從盒子里拿出來,我們一起切蛋糕,說說笑笑。我記得自己還用楓葉貼在白卡紙上,寫上詩,專門給他做了一個生日卡。爸爸那個六十大壽過得非常高興,雖然嘴上說不愛吃蛋糕,我看他也把那一大盤吃得干干凈凈。

多年以后,媽媽告訴了我這個故事的另一個版本。那天下午我上學之后,家里來了一個世交家的孩子,剛剛上大學的小男孩,叫濤濤。爸爸順口就跟他說:“濤濤啊,這是你小丹姐姐剛給我買的蛋糕,我又不愛吃這個,你拿走吧。”濤濤歡天喜地,捧著蛋糕就走了。大概又過了一會兒,離我下午放學不到一個小時,爸爸開始像一個犯了錯的小孩子一樣,在屋子里坐臥不安,走來走去,媽媽問他怎么了,爸爸就小聲叨叨著說:“我犯錯了,那個蛋糕是丫頭給我買的,我不愛吃也不能給別人啊!你快幫我想想,那蛋糕的盒子是什么顏色?是什么牌子?丫頭在蛋糕上面給寫的是什么字?你能想起多少,咱倆往一塊湊,我得去那個蛋糕店買一個一模一樣的蛋糕。”隨后,爸爸就急匆匆地出了門,騎上自行車,冒著寒風滿大街去找,找那個他根本不愛吃的蛋糕。據說,在我回到家的一刻鐘之前,我六十歲的老爸爸,拎著一盒最相似的蛋糕,呼哧呼哧地回到家。這就是我的爸爸,這就是一直被我誤讀的那個爸爸。

每每清明,我總是想起《論語》上的那句話:“父母之年,不可不知也。一則以喜,一則以懼。”父母安康俱在的時候,兒女的心永遠是欣慰的、驕傲的,還帶著一點點受嬌寵的、活潑潑的欣欣然;但一想到他們年歲高,自己膝前盡孝的日子不多了,就會憂懼叢生。

我的父親,我的姥姥,在他們離去之后,我才知道人生中總有一些遺憾,就是他們健在的時候,我對他們的愛還不能深深地懂得。也是在他們離去之后,我才24小時比24小時明白,父母親人之愛有時候是要隱忍著多少委屈!姥姥送我上學時的目光,背后不知道壓著多少痛楚,只有她心里明白,那是的生離和死別。

父親在病重的那幾年里,每一次電話都跟我說,丫頭你忙你的,不用往回跑。我有時候還真聽了他的話,其實現在想起來,才知道他的心有多么疼,他是有多么想我。我生命中較大的遺憾,就是父親沒有等到我的孩子出生。不養兒不知父母恩,自己有了孩子后,才格外想念逝去的親人、師長。

在女兒兩三歲的時候,那年秋天下來了大閘蟹,我從螃蟹殼里慢慢地掏出一勺蟹黃,滴上一點姜醋,滿地追小不點兒,一邊追一邊說,乖,過來吃一口,就吃一口。這個時候,我媽媽也掏出來一勺蟹黃,多放了一點姜醋,在后邊追我,說,丫頭,你回頭,你吃上這口,再去追你閨女。那個瞬間,在我的記憶中是永遠不可磨滅的。后來,女兒跟我說,我跟媽媽、姥姥原來都是在一塊的。因為她看見過我生她的剖腹產的疤痕,她也看過姥姥生我的剖腹產的疤痕,所以她知道,很多年以前,她住在我的肚子里,再很多年以前,我住在她姥姥的肚子里。我也知道很多很多年以前,我的媽媽也住在我姥姥的肚子里。

所有節日中,清明究竟有什么樣的獨特意味呢?就是這樣的血脈之情,就是這樣的眷戀,就是我們在長輩生前沒來得及懂得的那些深深的懺悔,還有他們走后魂牽夢縈、每到夜半都會驚醒的深深惆悵。幸虧我們還有一個大節叫作清明,我們可以去祭奠,可以去緬懷,可以告訴那些父母俱全的人,能做多少就做多少;我們也可以在風清景明的日子里采一朵花,種一棵樹,放一只風箏,仰望一朵流云。就在這個日子里,我們的魂魄能和所有的親人在天上相逢。

很喜歡這樣的文字,暖暖的,像林間清澈的溪流,總是那么恰到好處的沁人心田。人間有味是清歡愿我們在浮世中不被形形色色的欲望糾纏,享受一份獨特的清歡。

很喜歡于丹,她的書一般都會收下。讀這本書,讓我暫時放在日常雜事,心漸漸靜下,在于丹的美妙文字中思想神游,穿越古往今來,不費腦子,只有放松。只是沒有一口氣讀完的時間,斷斷續續,來一段短途穿越。

于丹的新書《人間有味是清歡》,用樸實的語言,真誠的態度,以她自身的經歷,為我們解讀如何面對人生,如何化解困惑,如何面對文化,如何面對生活。

人間有味是清歡:闊別三年,于丹2015年最新作品:即使再忙碌,也要給生命留出一些閑適的時光,尋幾許人間的清歡。這本書很值得大家看,送朋友的,她很喜歡。

書籍裝幀很好,是正品。很喜歡于丹的書,人間有味是清歡,早已入手一直沒機會看。暑假旅游的時候坐在列車上靜靜地品味,于丹的話語像清涼的溪水流入心田,解除了旅途的勞累,讓心靈倍感寧靜。

書中延續了于丹作品的獨特風格,細膩寧靜、娓娓道來,以小見大,意味深長,處處引經據典,化國學經典于現代語境之中,語言妙趣天成,字里行間,豐富的情感,濃郁的詩意,帶給人們不盡的遐思與感動。

介紹是有作者簽名的,就沖這個去買的。結果發過來的書沒有簽名。如果沒有簽名就不應該在介紹中說是有簽名的。這樣欺騙消費者只能使自己喪失客戶,顧客上一次當就再不會有第二次了。看似有一筆交易,實際損失了不知多少潛在交易和客戶,最終使自己損失。

說句實話 這本書我到現在還沒有拆包裝 當時買它是因為對于丹有種佩服 還是 書名 人間有味是清歡 很喜歡 很文藝 不知道書中的內容 但是快遞很快 我會慢慢品位的

城市把人們聚在一起,卻又用鋼筋水泥把人們牢牢地隔開。在這樣的生活氛圍中,我們要練就一顆波瀾不驚、不偏不倚的強大心靈,才足以抵御一切外來的侵擾。于丹始終相信,執著的信念和無畏的心靈才是最強大的武器,就像她一直很喜歡的一句話:“不忘初心,方得始終。”

昨天拿到書就看了,很喜歡于丹老師的文字,和大家分享一下書中的一句話:人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有一天,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到最初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。

《人間有味是清歡》,這是于丹暌違三年后,對于人生、對于文化、對于社會、對于生活的再度思考,也是她面對連連爭議和讀者、媒體、學界的種種誤解,首度自剖成長經歷和心路歷程。

這本書書有莊子的影子,還提到金開誠老師,讓我明白什么叫做心能轉境,遇到了困境,仍然能找到快樂,心存感激。明白來日方長并不長。我正在研讀她的文章,現在在看第二十五頁很喜歡于丹老師的風格

世界那么大,為什么不去看一看呢?讀萬卷書,行萬里路。讀我所讀,看我所見。就像于丹老師說的,看大千世界,品百味人生。那些逝水流光中總會有你難忘的瞬間。

很好的書,不是很厚,但是給人覺得很安靜 的書,波瀾不驚卻要人內心柔柔的,遺憾的是沒有簽名,3000本 我都沒有運氣,可見我的語氣是何等的差,我說當總,好歹給個意思嘛!很是覺得遺憾.....于丹的書我幾乎都有了......就是沒有簽名

于丹老師的新書,自然好評; 書里面的內容,是對于生活和人生的一些感悟,很高雅,超凡脫俗的感覺; 于丹描述的人生,是一個很知性的世界; 讀完以后很受用,精神上得到了升華

聽聞書名便有了購買的欲望,于丹2015新作,紙張插畫都是一流!"人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有一天,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到最初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。"

**!**!這也叫“書”?!就是一個不折不扣的筆記本子!!巴掌大的開本,大部分是整個白頁,有幾個圖,有的比手指蓋還小!有幾個字,比螞蟻的四分之一還小,知道是這樣的“書”,一元錢我都不會要。設計的人連豬都不如!整本“書”2千字,有個小圖,這叫什么書?

人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有一天,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到*初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。

這是于丹老師2015年的新作。一口氣讀完了她的生平,感受到,一個人的成功不是一夜間的事兒,是“三歲看大,七歲看老”的感覺。于丹是位知識底蘊深厚的學者,我喜歡她這個人,更喜歡這本書的名字,可內容上的可親可近才是我決定購買的理由。

隨著于丹的走紅,很多人對她褒貶不一,她的每本書看完之后感覺似乎都差不多但又不太一樣,一樣的是她的質樸的文字和溫暖的感染力,不同的是同一件事她能從不同的視角去闡述和理解。所以總的來說還是值得一看

人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有一天,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到最初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。——于丹《人間有味是清歡》

人間有味是清歡,所有含蓄婉轉、深沉內斂的事物,都只是為了更好地沉淀,洗盡鉛華。如果有一天,當你踏遍歲月千山萬水,嘗遍世情風霜百味,依舊可以回到起初的明朗、清白,則為真正的樸素,真正的清歡。

2015年新年伊始,著名文化學者、千萬冊級暢銷書作家于丹推出了自己的新作《人間有味是清歡》,這是于丹暌違三年后,對于人生、對于文化、對于社會、對于生活的再度思考,也是她面對連連爭議和讀者、媒體、學界的種種誤解,首度自剖成長經歷和心路歷程。

每次幫兒子買書也順便幫自己買一些,結果兒子的都閱讀完了,我的還有一大半沒有拆開閱讀。這本也不例外,但是為了給評價還是先打開瀏覽一番。發現排版特別精致,里面的插圖也是唯美的,印刷也非常好,紙質材料也都是上乘好料!值得收藏!

每次幫兒子買書也順便幫自己買一些,結果兒子的都閱讀完了,我的還有一大半沒有拆開閱讀。這本也不例外,但是為了給評價還是先打開瀏覽一番。發現排版特別精致,里面的插圖也是唯美的,印刷也非常好,紙質材料也都是上乘好料!值得收藏!

于丹老師的這本人間有味是清歡,收錄的是她的隨筆和散文,這一次通過這本散文集,讓于丹的形象變得更熟悉和生動了起來。喜歡這本《人間有味是清歡》中的文字,感覺更接地氣,更自然隨和,距離我們更近一點,也讓我們更真實生動的了解于丹到底是一個什么樣的人。