1980年代費孝通先生的學術生涯在經歷磨難之后重獲新生,被他看成是意外的收獲。他說“既然我還活著,也就不舍得把日子再白白糟蹋掉。所以又重操舊業,到農村里、到城鎮去觀察,去思考”。

如果我們從籠統的概念出發,就會把所有的小城鎮看成是千篇一律的東西,而忽視各個小城鎮的個性和特點。因此,小城鎮研究的步,應當從調查具體的小城鎮入手,對這一總體概念作定性的分析,即對不同的小城鎮進行分類。

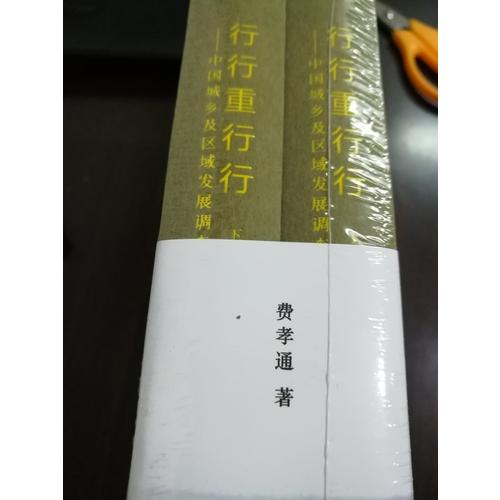

費孝通(1910—2005),漢族,江蘇吳江人,的社會科學家,國際應用人類學會較高榮譽獎獲得者,中國社會學和人類學的主要奠基人之一,第七、八屆全國人大常委會副委員長,政協第六屆全國委員會副主席,民盟中央主席。

目錄:

小城鎮 大問題

小城鎮 再探索

小城鎮 蘇北初探

小城鎮 新開拓

赤峰篇(1984年10月)

包頭篇(1985年)

定西篇(1985年8月)

甘南篇(1985年8月)

港行漫筆(1985年7月)

故里行(1985年8月29日)

閩東行(1985年11月)

溫州行(1986年5月)

淮陰行(1986年9月)

鹽灘行(1986年10月)

海南行(1987年3月)

臨夏行(1987年6月)

鎮長們的苦惱(1987年10月)

農業發展的新臺階(1987年底)

海東行(1988年3月)

話說呼倫貝爾森林(1988年4月)

全國一盤棋(1988年9月)

阿拉善之行(1988年7月18日)

南嶺行(1989年)

甘肅行(1990年)

長江三角洲之行(1990年7月9日于興城油田療養院)

包頭行(1991年1月16日)

僑鄉行(1991年)

吳江行(1991年)

涼山行(1991年6月)

重訪云南三村(1990年8月16日)

武陵行(1991年12月21日)

重訪民權(1992年2月17日)

四年思路回顧(1989年5月6日)

珠江模式的再認識(1992年5月24日)

沂蒙行(1992年6月)

滄州行(1993年2月5日)

近年來中國農村發展的幾個階段(1994年1月)

論中國小城鎮的發展

邯鄲行(1993年5月10日)

淄博行(1993年6月)

焦作行(1994年5月)

信陽行(1994年5月)

豫中行(1995年4月26日)

重訪徐州(1996年6月)

重訪溫州(1995年1月12日于北京北太平莊)

三訪赤峰(1995年7月25日)

黑龍江行(1995年8月)

畢節行(1995年8月)

再訪震澤(1995年5月18日于震澤)

吳江的昨天、今天、明天(1996年4月15日)

浦東講話(1996年3月30日)

再話浦東(1996年9月25日)

天津獻策(1995年6月16日)

再話天津(1996年10月21日)

論中國小城鎮的發展

今天有機會參加有關中國小城鎮發展問題的國際研討會,我感到十分興奮,因為中國小城鎮的發展是我本人的研究課題。在85年前,我出生在中國江蘇省太湖附近的一個還有城墻圍著的傳統小城鎮里。60年前我在本鄉的另一個傳統小城鎮附近的農村里進行過社會學的實地調查,后來寫出《江村經濟》一書。農民生活離不開小城鎮。當我年滿七十(1980)開始我第二次學術生命時,又以小城鎮作為我研究的主要對象。15年來我幾乎跑遍了中國各省觀察中國農村社會經濟在改革開放中的變化,以迄于今,沒有斷過。

小城鎮在當前中國的語言里已成了一個通用的名詞,它指正在興起的一種新型的社區。在這個國際研討會上對這個在中國當前已屬習慣用語作一點說明,也許對參加研討的同人會有一點幫助。

在以農業為主要經濟基礎的社區里,最基本的生活單位是由農民以親屬關系組成的農戶。若干農戶聚居在一地構成一個農村。各地農村的大小不同,少至幾戶,多至幾百戶。這些由客觀條件形成聚居的村落,稱作自然村。為了行政上的便利,常把若干較小的自然村合在一個行政系統里稱作行政村。(在公社時期一個行政村相當于一個生產隊),若干行政村組成一個稱作鄉的行政單位。(在公社時期鄉相當于一個公社

農戶一般說來在經濟上并不是個自給自足的單位。它有多余的農產品或副產品時可以到附近定期聚會的集市上和其他農民進行交換,或出售于商販,又向他們購買別處販來的日用消費品。這種集市在中國已有幾千年的歷史,即在企圖把農村經濟納入計劃經濟的“”時代,也并沒有被消滅。至今在內地欠發達的地區依舊有這種為農民進行貿易的主要場所。在古代傳下來的書面語匯中即稱“市”。

在農村經濟的發展過程中,這種臨時聚會進行貿易的集市,逐步由固定的商店所代替,若干商店聯成幾條街,加上多種服務行業,集合成一個人口較為眾多的以商業為主較為長期性的社區,普通把它稱作鎮。據說鎮這個名詞的來源是出于這個人口密集的商業社區需要行政上的管理,成了政府官員駐守的據點。為了自衛,政府的據點常用城墻包圍起來,城和鎮于是聯結在一起成為城鎮。我們現在常稱作“小城鎮”的地方,盡管實際上保留著城墻的地方已經很少,但這個歷史性的聯結在語詞中還留著遺痕。

大約在本世紀六十年代,由于大中企業和大中城市的發展,脫離農業的人口為數激增,為了保障非農人口糧食的供應,在戶籍制度上劃分了城鄉的區別。在公社制度下這個區別更是突出。農村居民由公社管理,從事農業生產。城市居民由市區管理,在國家機關和國營企業里工作。公社制度改革后,盡管戶籍制度至今還沒有相應的改革,但城鄉區別已經受到了事實上的沖擊。在這一變革的過程中,在行政系統上公社改稱為鄉,生產隊改稱為村,但名稱上改變跟不上社會經濟實質上的變化。小城鎮這個當前已成為日常應用的語詞就是出現在這個農村社會經濟實質的變化之中。它是個新型的正在從鄉村性的社區變成多種產業并存的向著現代化城市轉變中的過渡性社區。它基本上已脫離了鄉村社區的性質,但還沒有完成城市化的過程。要理解這種過渡性社區的實質,必須回頭講一講這一段變化的歷史過程。

回顧這段歷史,為了避免煩瑣,我們不妨追溯到“”結束,公社制度解體的七十年代末期。在其后大約15年中農村社會經濟的發展,可以分為三個階段。各個階段發生的具體時期,因地而異,我不能在此細述。

及時階段是從農村里實行家庭承包責任制開始,標志著公社時期的結束。這個新的制度規定農民在承擔向國家有償提供定量的糧食等主要農產品的責任下,有權承包一定面積的土地使用權。這種規定實際上解放了農村的大量勞動力,因為在公社制下,農民在公社所有的土地上只提供了他們可以提供勞動力的一小部分。但在獲得了對自己和家屬的勞動力的支配權之后,他們就自動地力求對家有勞動力的充分利用,除耕種責任田之外,主動地尋找多種多樣的生產行業,以求增加家庭收入。原來在公社制度下閑置和浪費掉的勞動力由農民積極自發地變成了生產力。這就推動了農村經濟的大發展,進入了農村經濟發展的第二階段。

第二階段的發展各地的機遇和條件不同,起步有先后,效果有差別,但是到今天來看,可以說全國除了十分偏僻和條件特差的少數地區外,已經普及了全國。由于各地農民選擇的具體發展道路多種多樣,我在這里只能舉例來說,不能概括。

我最熟悉,而且15年來幾乎每年去跟蹤調查的是長江三角洲我家鄉的農村,特別是太湖流域的蘇南地區。這個地區,由于歷史原因,首先挑選了發展小型工業的道路。早在三十年代中期,我在家鄉進行農村調查時,已看到這地方農民貧困的一個原因是在他們原來家家戶戶經營的傳統副業和家庭工業,即養蠶、繅絲、紡織等已因西方國家現代工業的興起而萎縮了。農民因而削弱了一條有效的生財之道。我當時主張恢復農村副業和農產品加工業。但是這種主張,在當時,正值抗日戰爭的前夕,是近于烏托邦式的空想。但是到了八十年代經過了半個世紀,我們國家的處境已經大變,不需要我去重復提倡這種主張,各地方的農民已自己走上了發展小型鄉鎮企業的道路,而且很快地在長江三角洲一帶的農村里推廣開了。

最初在農村里開辦小型工廠還是在公社時代。迫于人口的增殖和公社體制的不健全,這些地方的農民不能單靠農業維持生活,農民也只有在農業之外找貼補的出路,于是在農村里出現了一些簡單的小型作坊工業。到了“”后期,由于大中城市里的工廠“停產鬧革命”,又有許多被派性排斥離廠的技術工人大批回鄉,再加上下放的知識青年和干部,這一批技術力量被公社利用來辦工廠了。當時在農村里單靠農民個體戶是沒有資金能辦企業的,而公社卻有小量集體積累的資金,足夠在已有小作坊的基礎上開始開辦小規模的“社隊工廠”,就是所有權屬于公社或生產隊的企業。公社解體時,土地一概分給了個體農戶,但許多“社隊工廠”卻無法拆散和公分,所以保存了下來,改稱鄉鎮企業,即由鄉鎮政府管理的企業。改革開放之后實行的市場經濟正如火上加油,給這些已獲得公開身份的而又不在計劃經濟控制之下的鄉鎮企業一個獨特的發展機遇。

中國農民在改革開放后走上工業化路子的不僅是我家鄉的長江三角洲。幾乎同時發展鄉鎮企業的,而且特別惹人注目的是靠近香港的珠江三角洲,雖則這兩地發展的機遇并不是相同的。以珠江三角洲的農村來說,他們的機遇最初得之于祖國大陸開放之后香港小企業向大陸的擴散。這些沿海地方的農村一般都曾有大量移民進入香港,成為香港的華人。他們中不少在香港經營小型的工業。當我們實行開放政策,準許他們回鄉辦廠時,他們發現如果他們的企業在香港和家鄉之間跨地經營,由于工資差別獲利可以成倍增加。于是產生了把店面留在香港,繼續和客戶接觸,而把廠房搬回家鄉的農村里或傳統的小鎮里的所謂“前店后廠”的經營模式。在八十年代后期的短短幾年里,珠江三角洲的農村里興起了大量的這類“鄉鎮企業”。以此為觸機,這地區的農村大為繁榮,成為舉世矚目的經濟迅速發展的突出樣本。凡是和珠江三角洲類似的沿海僑鄉,如廈門、福州等地區,情況略同,也先后興起。這里不再重復。

但從全國來看,還有內地的大片地區,在公社時代沒有大力興辦“社隊企業”,同時本地又沒有出國經商的僑民,它們缺乏資金和人才,鄉鎮企業的發展比較落后了一步,出現了時間差。但是他們看到了工業化能發財致富的方向,也正在急起直追。他們一般采取迂回的戰略,先發動和協助農民發展庭院經濟,即由農戶利用家有的庭院和閑置的土地進行各種副業,組織銷售,增加收入或組織勞務輸出到外地承包建筑工程,目的都是在使農戶能積累財富,然后引導其集資創辦鄉鎮企業。通過這種迂回辦法,內地農村在過去十年中見效頗為顯著。有些地方已出現不少億元村,趕上沿海發達地區的經濟水平。

農村里辦小型工廠是中國當前農村發展第二階段的特點。這類小型工廠只是農村工業化的起點。在市場經濟的不斷發展中,全國農村里所辦的工廠由少變多,由小變大,大多為了便利經營起見也遷出了原來因陋就簡的農舍作坊,蓋起了有相當規模和設備的廠房,并集中到附近交通方便基礎設施較優的市鎮上。這樣把在“”中日見衰敗,已經冷冷清清的傳統市鎮,在八十年代初期獲得了復興。這就是新型小城鎮的開始,也是農村經濟發展的第三階段的初期模式。

新型的小城鎮是在鄉鎮企業發展的基礎上出現和長大的。它不同于傳統市鎮,它已沖破了原來只作為農副業產品貿易場地的性質,正在逐步變成農民集體或個體興辦工廠、商店、服務業的中心。它已經可以直接從遠程采購原料,經過制造過程,向遠程提供半成品和消費品,實質上已成了廣大市場的一部分,它和大中城市已接上了貿易關系,也就是說它已具備了一定程度的城市功能了。所以我們可以說農村發展的第三階段是繼第二階段的農村工業化而發生的農村城市化。

新型小城鎮一般是在傳統市鎮的基礎上,經過拆遷翻新而建立起來的。凡是在內地公路上旅行過的人,沿路很容易見到正在興建中的小城鎮。它們大多是正在瓦礫成堆中樹立起鋼筋水泥的露天高架,充分表明著新舊交替的面貌。

以上這段說明,希望能指出當前中國新型小城鎮的發展有它歷史性的特點。簡單地說,它是在中國傳統社會現代化過程中出現的農民走上工業化和城市化道路上的重要里程碑。由于中國國土廣闊,人口眾多,地區差別大,這個過程所采取的具體形式和內容必然多。種多樣,而且有先有后。這種地區差和時間差間又相互依存,交相影響,因而既要看到各地小城鎮興起的一致性,還要看到這個過程的復雜性。我們中國并不是在一片空地上蓋造新的樓房,而是在傳統經濟的區位格局里生長出新的符合于今后文化、社會、經濟發展需要的新園地。只有對這項巨大工程的根本性質有深入的理解才有可能最經濟,最有效地設計出這個巨大工程的藍圖。

我們至少要從人口、土地和國力等主要客觀條件出發來考慮設計這項工程的任務。我們的任務是要在國力許可的條件下,把下個世紀的大約15億人口,妥善地根據這段時間中人民的收入水平,以不同的聚居形式安排他們分布在不同地理條件的既定的國土范圍之內,使他們能得到進行日益富裕,安居樂業的生活。

大約在八十年代初,我們國家采取“限制大城市,適當發展中等城市和大力發展小城鎮”的基本國策是符合實際的選擇。我毋需在這里重復申述不加限制地放任人口向大城市集中所可能引起的社會災難。我在15年前已提出新型的小城鎮可能成為防止人口過度集中的蓄水池的設想。意思是說今后農業經濟水平的提高不可避免地會釋放出長期關閉在傳統農村里的大量人口,如果這股急流沒有緩沖和蓄積的中間體,勢必發生顯而易見的社會惡果。何況中國在幾十年里也決不可能有足夠的財力建成十多個人口在千萬上下的現代化大城市,來容納這股人口巨流。新型的小城鎮正可以發生攔阻和儲積人口流量的有效作用。

究竟在過去15年里全國有多少具有農民戶籍的人口住入了小城鎮(流動人口),有多少農民白天進鎮做工晚上回返農村住宿的所謂“擺動人口”,我手邊沒有正確的統計。但從我們在江蘇省7個縣200個小城鎮進行抽樣調查的結果告訴我們,其中較發達的蘇錫常三市1989年共有建制鎮148個,到1992年底增加到237個。建制鎮是根據人口較多、國民產值較高的標準選拔的。上述蘇南地區集鎮人口1992年比1989年增加80萬人,同時建制鎮增加了89個,每鎮增加大約9000人(不包括流動人口)。這不是說明了這地區的建制鎮在這段時間里把農村入鎮的人口幾乎全部吸住了么?在蘇南這地區的經濟發展水平上,小城鎮已經發生了人口蓄水池的有效作用。同時對照著內地農村由于小城鎮不發達,農村里的人口大量向發達地區大中城市流動,構成了這幾年的“民工潮”,更可以看到小城鎮對人口的滯流作用。

據我們估計當前中國各地縣城(即新型小城鎮的底子)的人口規模在沿海發達地區大約在6—10萬人左右,在中部正在發展中的地區大約不超過5萬人,在西部欠發達地區一般只有1萬多人。這也表明了在今后中國社會經濟發展過程中小城鎮具有大量吸收人口的潛力。因之,我們樂觀地估計如果中西部地區在今后10年中能跟得上發達地區。14億人口是有足夠的地區可以分散在星羅棋布的各地小城鎮里的。

其次是土地問題。小城鎮的興起必然要擴大所占土地面積,以江蘇省抽樣統計看,一般擴大了1倍到3、4倍,最突出的到6倍(錫山市前洲鎮)。這就會減少當地的耕地面積。但是是否會影響該地區的糧食產量?這問題要從兩方面去考慮,一方面那些過分擴大城鎮占地面積是否是事前沒有作出保障糧食生產的規劃?另一方面是否出于耕種制度的改革和技術的進步?前洲鎮是規模化耕種的最早試點。從提高農業作物單產量,是可以彌補縮小了的耕地面積的。解決鄉鎮爭地矛盾也可以采取多種方法。譬如在適當地區開辟糧食供應專業基地,進行地區調劑;以及采取食品結構的改進,中國人主要從糧食中吸取熱力和養料的傳統習慣是可以改變的。

除了人口和土地利用這些基本考慮外,我們還要必須注意對新型小城鎮建設中硬件和軟件的研究。所謂硬件就是水、電、信息、道路、房屋、綠化及環境等基礎設施。所謂軟件就是文化、教育、公共道德、社會秩序、心靈修養等。我在這次研討中對這些方面不能多作展開了,但愿意提醒研討新型小城鎮的具體建議時,上述的這些硬件的規劃固然十分重要,即使這方面由于缺乏經驗,發生錯誤,如果僅僅限于經濟上的損失,那是可以補救的。當前沿海農村里的農民為了建設新的住宅,有的地方已翻造了3次以上。由于農民收入的提高,這些折騰他們還是負擔得起的。如果在建設中忽視了軟件的重要性,那就會影響到人民的素質,成為會危及幾代人的事了。

在結束我這次研討前,我想起了一件事,就是解放戰爭結束時我正在清華大學教書,我的一位前輩梁思成教授特地找我商量,要我為建筑系的學生開一門“建筑社會學”(學建筑設計的人應當有的社會學知識)的課程。我當時雖表示了同意,但是由于我工底不夠和形勢改變,這門功課半途而廢,使我一生感到遺憾。今天提出中國新型小城鎮的發展問題,我不能不感到這位老前輩用心之遠和見識之深。現在不正是應該重復梁教授召喚的時候了么?

1995年10月9日于北京北太平莊

不錯的社會學反思。

城鄉二元化的差異,在新時代的背景下一定會解決

內容確實很好,對了解中國改革后的農村及落后地區的發展史很有幫助。看完書感觸良多,但同時與現在產生了莫大的諷刺,開放快四十年了,居然還能從三十年前的過去看到家鄉今日的影子。不得不說是一種失落。

費老晚年的思考

費孝通,一代大家

5

一直在當當網買書,書很好,值得推薦。

很好的書,細細品味!

很好很好,工作需要。

內容裝幀都很好

印刷好性價比高

可惜是精裝,讀來不易。

好,書比較不錯

1980年代費孝通先生的學術生涯在經歷磨難之后重獲新生,被他看成是意外的收獲。他說“既然我還活著,也就不舍得把日子再白白糟蹋掉。所以又重操舊業,到農村里、到城鎮去觀察,去思考”。

費老的書,要讀的

還行吧,整體感覺不錯。

和哈哈哈哈哈哈或或或

好書,值得收藏與閱讀。

經典,非常喜歡。

很值得閱讀的一本書

還沒有看,應該挺好

不錯,值得買啊

一直在當當買書,這本書找了好久了,以前上高中時看過,終于趁搞活動下手了,贊一個!

作為參考書買的,有點代紀實的形式。

作為參考書買的,有點代紀實的形式。

不錯,挺好的,價格實惠,質量好。

買了費老四類書,生育制度、文化自覺、鄉土中國,都是正版,剛開始看評論還以為不好,哪里不好呢,放心地買,包裝完好無損,群言出版社是民盟中央下屬出版社,有什么不買的理由!

書質量不錯,是正版的。

書質量不錯,是正版的。

好書,性價比高,物流快

搞社會調查,還得仔細,還得目光要長遠一點。

沖著費老的名去的,細致入微的調研、深刻的分析,值得用心去讀。

半價買的,挺合算的,要是可以再打折就好了。這本書有點流水賬的形式,可讀性感覺不高,作為研究費老的資料可以。

剛到手,當當速度可以。內容待讀完之后再評價。周末的早晨被書喚醒,真是美好啊。