出生于1914年的瑪格麗特 杜拉斯親身經歷了20世紀全部風起云涌。不論是在德國納粹占領時代,還是在法國“五月風暴”之后,杜拉斯始終都是反叛的代言人,她的言行和熱情始終迸發著令人震驚的力量。如果說普魯斯特為20世紀揭開了序幕,杜拉斯則為之畫上了句號。當我們回顧杜拉斯的一生時,不能忘記那股讓她始終向前的動力:每一部作品都必須重新開始,好像嚴苛的命運總是讓她身臨寫作的危險之境。

穿越百年,杜拉斯的作品和她的人生為何一直散發著巨大魅力?重塑這位偉大作家的存在就是這部新傳記的全部。阿蘭 維貢德萊將讓讀者感同身受杜拉斯的生命之痛,洞見成就一位偉大作家的必備因素,讓我們前所未有地靠近杜拉斯寫作的秘密。

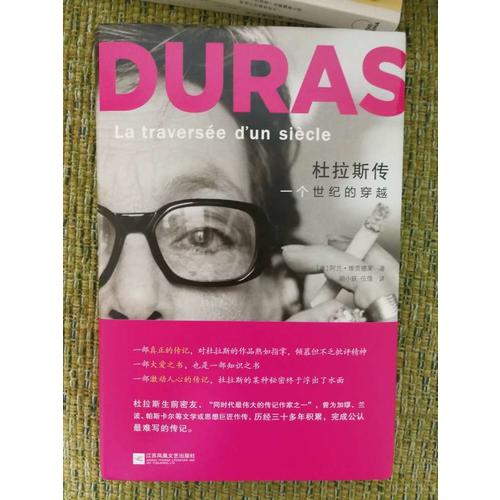

作者簡介]阿蘭 維貢德萊(Alain Vircondelet),法國著名傳記作家,曾為帕斯卡爾、于斯曼、蘭波、加繆、薩岡、杜拉斯、圣埃克絮佩里、巴爾蒂斯、薩賀芬 路易等文學界和藝術界名人作傳。擔任“瑪格麗特 杜拉斯文學獎”評委會主席和“瑪格麗特 杜拉斯協會”主席,系杜拉斯生前好友,被視為世界范圍內最關注杜拉斯作品的專家之一。作為一名學者和作家,阿蘭 維貢德萊尤以他的傳記聞名于世,他的作品在世界眾多國家翻譯出版,被《巴黎競賽》畫報(Paris Match)譽為“同時代最偉大的傳記作家之一”。提到維貢德萊,法國讀者會立即將他與圣埃克絮佩里、加繆、蘭波、帕斯卡爾等文學或思想巨匠的傳記聯系起來。杜拉斯就是維貢德萊一直在不停研究不停重寫的人物,從1972年的及時本傳記開始——也是從那時開始他逐漸成為杜拉斯的親密朋友——三十多年間維爾貢德萊一共寫了十余部關于杜拉斯的書。2014年杜拉斯百年誕辰即將到來之際,他最終完成這部最的作品。

譯者簡介][作者簡介] 阿蘭 維貢德萊(Alain Vircondelet),法國著名傳記作家,曾為帕斯卡爾、于斯曼、蘭波、加繆、薩岡、杜拉斯、圣埃克絮佩里、巴爾蒂斯、薩賀芬 路易等文學界和藝術界名人作傳。擔任“瑪格麗特 杜拉斯文學獎”評委會主席和“瑪格麗特 杜拉斯協會”主席,系杜拉斯生前好友,被視為世界范圍內最關注杜拉斯作品的專家之一。作為一名學者和作家,阿蘭 維貢德萊尤以他的傳記聞名于世,他的作品在世界眾多國家翻譯出版,被《巴黎競賽》畫報(Paris Match)譽為“同時代最偉大的傳記作家之一”。提到維貢德萊,法國讀者會立即將他與圣埃克絮佩里、加繆、蘭波、帕斯卡爾等文學或思想巨匠的傳記聯系起來。杜拉斯就是維貢德萊一直在不停研究不停重寫的人物,從1972年的及時本傳記開始——也是從那時開始他逐漸成為杜拉斯的親密朋友——三十多年間維爾貢德萊一共寫了十余部關于杜拉斯的書。2014年杜拉斯百年誕辰即將到來之際,他最終完成這部最的作品。

譯者簡介]

序

01.忘卻的記憶 02.求學的歲月

Chapitre 1 忘卻的記憶

1914年4月4日,她出生在悶熱而昏暗的印度支那嘉定市,也即西貢北郊的一個小居民區里。故事就是從那兒開始的。在那里,她掙脫了母親,掙脫了那個浸潤著她的溫柔鄉,進入到彌漫著死亡氣息的日光之中,發出嬰兒的初啼。外頭,原住民的街上,也有其他嬰兒呱呱墜地,那都是些黃皮膚的嬰兒,是苦命的人,剛生下來就被乞丐般的人裹在破衣爛衫里,背在背上,吼出和她一樣的怨言和哭聲。她是瑪麗•多納迪厄生的一個孩子。

她的姓氏是一個征兆,已經道出了一層說不清道不明的意思。像是命中注定似的,多納迪厄,這個父輩的姓氏將她獻給了素未謀面的上帝,要把她變成他的奴隸,變成一個嗷嗷待哺、脫離了母體、托付給了上帝的不知名的小生命,就像一個“被丟下的孩子,被拋棄的孩子”——她后來這樣說道。

是不是為了佐證她的姓名,多納迪厄,這個小丫頭才經歷了童年里的暴力?很小的時候,她就感覺到內心有一些隱藏的力量在塑造著她,有一些與生俱來的沖動在支配著她,有一種獲得獨立的欲求使她與其他人,包括殖民者和他的家人,分離開來。

她反抗自然法則,轉而尋覓廣袤的叢林,蜿蜒而不知去向的河流,向它們的危險發出挑釁。

她的父親亨利•多納迪厄是一名數學教師,祖籍法國洛特-加隆省,歷經及時次婚姻之后,有了兩個兒子。促使他奔赴印度支那的,是海外的召喚,是標榜生財之道的殖民宣傳告示,還是由于他“郁郁寡歡地讀了皮埃爾•洛蒂的書”,抑或他不過是想在另一種環境下重塑人生?毋庸置疑,他不是那種急于發財致富、靠原住民賺錢的冒險家,而是屬于浸淫于茹費里的教條的那一想主義者,對那一代人而言,奔赴印度支那,就是拓展法蘭西的疆界,傳播法國的文化和一個天真的夢想,也即堅信土著人需要文明,必須得到法國的護佑。他先后被任命為河內、北圻、柬埔寨的教授、教學主任,成為白人社會貴族階級的一員,他們認可他的學識,他也尊重他們。孩提時,瑪格麗特•多納迪厄就見識了不少舒適愜意的官邸,譬如她全家曾住過的坐落于金邊的柬埔寨王宮。她生活在古代支那落寞的余暉中,生活在佛塔和寺廟彌留的時光中,生活在季風的氣息中,四處漂浮著麻風病。敏感的她就像一頭小獸,對一切都充滿好奇,她聽到了四周的喧囂,聽到了老百姓和仆人們對話的音節,周圍的一切全都被她記在心里:土著民的敏捷,宛如啞然的河流的街道,街上神經質的、密密麻麻的人群。

就在這里,在這片富有傳奇色彩和異域風情的天地里,在各種相互交融的反差與充滿暴力的景象中,記憶力發揮了它的作用。所有一切已在孩提時代的她的心中沉積:湄公河上落日的余暉、仆人們如儀的舉止、傍晚的濡濕、織物——即便薄如蟬翼——壓在肌膚上的重量、花園里高大的熱帶植物、綠色——無邊無際的綠色——而厚重的叢林。

還有麻風病,這種像黑夜一樣蔓延的地方病讓整個城市和成片的土地陷入病態,使河流泛黃,給這個國度帶來了致命的空氣和灼熱的氣息。它是一個隱喻,可以被人隱隱約約地預感到,所形容的是一個有待認識和發現的世界,而這世界是一成不變的,也是茍延殘喘的。

她的母親,瑪麗•勒格朗,祖籍法國加萊海峽省。按她的說法,是在“弗雷旺附近”,那是一片多云、寒冷而廣袤的土地。母親生在農家,出身貧寒,兄弟姐妹五人中,她是老大。她曾獲得獎學金,在小學教員師范學校求學。畢業后,她在敦刻爾克找到了及時份工作,但她生性狂野、桀驁不馴,注定要到其他地方去施展滿腔的充沛精力。弗蘭德斯地區風蕭蕭的廣袤大地不適合她,所以她提出了到殖民地教育機構謀一份工作的申請,并順利地得到了這樣一份工作。杜拉斯在《來自中國北方的情人》中寫道,1905年,“殖民地兒童受入學教育伊始”,母親“被任命到法屬印度支那”,她將見識到別樣的景致:荊棘叢生、人跡罕至的公路,河流,稻田,山脈,有水牛一路小跑的小路。和未來的丈夫一樣,她也無意于宣傳布告里說的發財致富,只因她的心中另有一個更為崇高的夢想,是這個夢想讓她充滿活力。很快,在任職的不同工作崗位上,她認識到了殖民生活的辛酸和白人兒童命運的艱難,但她感覺到了從父母那里繼承來的農民的力量,并將其保留了下來。不久,她覺得自己跟土著民親近了,為教授越南孩子法語而感到自豪,她“給孩子們補課到深夜,盡管她知道這些孩子日后將成為工人、‘苦力’,也即她所謂的‘被剝削者’”。她的付出,她的生命力,使她很快就變得受人歡迎,成了“窮人當中的無國界女王”和“田間的流浪者”。

不久,她嫁給了亨利•多納迪厄,兩人組成了一個典型的教師家庭,成了殖民者的驕傲。他們生了三個孩子:皮埃爾、保羅也即杜拉斯的“小哥哥”,以及最小的瑪格麗特。

母親的活力、她骨子里的沖動、她像“一個瘋子”那樣施展的精力,這一切給幼小的瑪格麗特留下了深刻的印象。她一個純粹的母親,一心撲在孩子身上,滿腦子想的都是“日常生活的歷險”,是居家過日子的一把好手。

當時拍的一些照片使我們得以更好地認識這一家人。父親是三角臉,胡子修成法蘭西第二帝國時期的流行式樣,目光炯炯有神,有穿透力,使得整個人顯得熱情似火。母親坐在亞洲皇帝的一個寶座上,背后是異國情調的布景,裝飾著富有戲劇色彩的帷幔和掛毯;她的衣著是那一代婦女的典型,胸部高聳、豐滿,從身材上看像是穿了緊身衣,整個人被固定在簡樸的裙子里,一大串煤玉項鏈點綴在她的脖子上;她的目光也是堅毅的,狂熱的,這像是全家人共有的一個符號。孩子們圍在母親身旁。皮埃爾——杜拉斯后來只稱他為“大哥”——穿著水手服,也可能是殖民時代流行的白色套裝,目光有些倔強、堅定,是帶著厭倦在拍照。“小哥哥”保羅比杜拉斯大兩歲,身材瘦削,“那么的瘦,有一雙帶蒙古褶的眼睛”,他露出一絲微笑,顯得弱不禁風、“與眾不同”。是瑪格麗特,她穿著紗裙或細亞麻布裙,為的是不至于感到太熱,頭發里別著一只碩大的蝴蝶結,長長的卷發一直垂到肩頭。她的眼睛特別惹眼,目光嚴肅,教人簡直受不了。她的目光里有一種發出挑釁、與人對抗的東西。她的內心已經有了固執而必勝的意志,像是一個標志或預兆。

關于記事之初,如今只有她自己是的見證人。她愿意提及的,只有一些畫面,其痕跡被她留在了記憶里,還有一些小事,一些她難以釋懷的事,一些她想要重溫的時刻。她在訪談、散文和自述中如數家珍的那些舊事使人相信她,“杜拉斯,總在述說同樣的事”,到她自己也厭煩了這一切:南圻、雨季黃色而泥濘的河流、墻角的乞丐發出的刺耳的叫喊聲……

對于記憶里的這個暗室,她只記得幾幅畫面、幾個場景,普普通通,卻又至關重要。

1917年,或是1918年,她記不清了,那時她三歲,也可能是四歲,但剛滿四歲。有24小時,她看見一個越南工人從梯子上摔了下來,那人面無表情,鮮紅的血沿著嘴角流下來。當時,她的眼神應該與上述照片中呈現的眼神是一樣的,堅定,教人捉摸不透。女仆對她說:“別待在那兒,過來,別看了。”她記憶猶新:“我明白了,我剛見到的是一件大事。”

在那些半模糊半清晰的往日痕跡中,還有夏日在父母和仆人們陪伴下的中國之旅,長路漫漫,令人筋疲力盡,卻又顯得神秘。她還能依稀記得有些小路的兩旁豎著墓碑、佛塔,站著乞丐,披著鮮艷袈裟的喇嘛時不時從路上走過,她記得那一大幫人,也記得那一大幫人的流浪。

那段放逐的時光已無確切日期可考。放逐之地是那片魚龍混雜的殖民地,有殖民者鱗次櫛比的白色宅邸,也有原住民的草屋和棚戶區,是僑民的地盤。與所有被征服的、臣服了的、異國他鄉的土地一樣,那里也承載著想象,充滿著香氣。

1918年,父親被調往金邊,柬埔寨的首都。一家人沿著寬廣蜿蜒的湄公河北上,住進了寬敞而富麗堂皇的新宅邸。新房四周是無邊無際的茂密叢林,林子里留下了她玩耍的足跡,雖然她心懷懼怕。

不料,父親不久就得了殖民地的傳染病,是一種會傳染的突發性發燒疾病,這種病像是會榨干病人的所有體液和精力。據診斷,父親得的是阿米巴痢疾,而母親也同時得了這種病,但癥狀要輕一些。于是,父親提出了回法國的申請,但母親并未一同回國,而是被工作困住,像是被綁在了印度支那這片土地上,孤身一人照料著幾個孩子。就是從那個時候起,在這個維系于母親一人的家庭小團體中,在這個仇恨與暴力、瘋狂與恐懼以及令人恐懼的、純粹的愛相互交織的家庭中,瑪格麗特•多納迪厄的傳奇故事拉開了序幕。

父親回法國并非沒有造成影響。他還會回來嗎?在被拋棄感和等他回來的等待之間,瑪麗•多納迪厄和她的孩子們一起體會著這幾個月的孤獨。瑪格麗特受到影響了嗎?她性格矜持,喜歡回避,不會把父親的遠去掛在嘴邊。打小起,她的內心就深藏著拒絕,情感經受著折磨,情愿體會情感(經常是強烈的)的刀鋒,與太多沖動的情緒相抗衡。父親走了,她卻未必從中感到痛苦或怨恨。一切都會過去,恰似那流淌的大河,不為外物所動。

父親在法國的日子并不像他所期望的那樣。他的病情加重了。他曾有一個秘密的夢想,就是把遠在印度支那的家人和法國的家人——及時任妻子以及他們的孩子——團聚到普拉提耶,他在那兒置辦了漂亮的房產,但他應該是絕望了,知道這個夢想正在破滅。那處房產“不是一座城堡”,瑪格麗特后來坦言,只是諸多養眼的府邸之一,坐落于一片蔥郁的大地。房子四周有一個大花園,杜拉斯稱之為“公園”,這好像是她的一個習慣——她在諾夫勒堡還有一處房產,附帶的花園相對小一些,也被她稱為“公園”。除了房產,房契還詳細說明了周圍一并出售的建筑和土地:“附屬建筑、花園、菜園、耕地、牧場、葡萄園,以及其他性質的地產。”房產附近有幾處寧靜而怡人的山谷。到了晚上,一棟棟亮著燈的房屋依稀可見,給人一種祥和與安寧的印象,亨利•多納迪厄喜歡這種印象,看慣了印度支那總是透著殘酷的異域風光之后,他在這里看到了永恒的法國所擁有的神話般的畫面。

對于父親的離去,多納迪厄一家作何感想?他們是否隱隱覺得這是一種背棄?亨利真的是他們當中的一員嗎?到,以瑪麗•勒格朗為核心的這個小家庭是否會發現父親“太過法國化”?至于他們,兩兄弟、妹妹、母親,他們已覺得自己成了這片越南大地上的外國人,差不多成了混血兒——若干年后,這片土地被杜拉斯毫不含糊地稱為“水鄉祖國”(patrie d'eaux)。

不管怎樣,一家人能收到來自法國的信件,但這并不是什么教人翹首期盼的大事。亨利•多納迪厄在或不在,他們無所謂。在生命中的兩個月里,亨利住在普拉提耶,他被因細菌而起的病拖垮了,覺得已被世間萬物所拋棄,于是便放任自流,向自己的死亡走去。

在印度支那,母親害怕叢林,害怕叢林里厚重而灼熱的植物,害怕游蕩的閑人,害怕她從未信任的男仆。她讓孩子們睡在她床上,正如后來,在坐落于盧瓦爾河畔她得到的那座路易十五時期風格的破舊古堡里,每逢寒夜,她就讓綿羊、小雞等動物睡在她臥室里。

她有預知和通靈的天賦,能看懂各種跡象、巧合和事件,預見災難的來臨。24小時晚上,確切地說,是通過電報得知丈夫于1921年12月4日病故的前夜,她聽見丈夫的書房里有一只迷路的鳥,不斷地撞到墻上,喧鬧不已。當她向孩子們宣布這個壞消息時,誰都沒有表露出傷感。父親的死只是世間萬物中的又一件事情,是瑪格麗特早已習以為常的宿命。她后來承認,得知父親病故的那一刻,她沒有落淚,并且認真地補充道,不久后失去她的小狗之時,她的反應就不一樣了。父親留給她的只有兩點:一是姓氏,多納迪厄,一是洛特-加隆省的房子。前者后來令她無法承受,幾乎“無法隨身攜帶”。確實,與上帝之名離得這么近,叫她該怎么活下去,最關鍵的是,她該拿什么奉獻給上帝?上帝又會要求她奉獻些什么?至于后者,當瑪格麗特夢想著廣闊的世界,想要在不同事物之間架起橋梁之時,一棟迷失在鄉間的房屋就變得毫無用處了。殖民地的生活還在繼續,一如既往。在那片殖民地的大地上,孩子們從此感覺到了前所未有的狂野和自由,無盡的自由。

父親的下葬得益于他前妻里維耶一家的幫助。他的墓緊挨著萊維納克德吉安教堂,沿途可見公墓的地勢比高大的圍墻還要高。前妻里維耶一家的墓地很大,但不那么考究。父親的墓比較高,上面擺放著用上了釉的陶瓷制成的花朵,有菊花、紫羅蘭等,顯得花團錦簇,且不會被時光所摧毀……一塊大理石板上刻著這樣的字眼:“亨利•多納迪厄,南圻學校校長。”文字并不正確,但又有什么關系呢!政府多次派員登門致敬,瑪麗•勒格朗一一接待,毫無怨言,但也沒有表露出特別的感情。她太忙,有太多的事要打理,殖民地的日子太苦,但她卻沒有想過要換一種活法。幼小的瑪格麗特似乎已經忘了父親,至少表面上看是如此,她沒有服喪,也不曾悲痛。關于父親,她后來曾說過,她“不認識他”。

時光荏苒,毀掉了熟識的物品,改變了一張張照片,弄丟了為數不多的幾件紀念品。父親寫了一本關于指數函數的數學書,她保留了很長一段時間,但書還是不見了,她不知道是什么原因,也不知道是怎么丟的。她一直認為,書其實沒有丟,她或是別人會有機會從某件家具的死角里發現它,發現它滑到了抽屜后頭,迷失在那里,就像她多年之后在那個路易十五時期風格的衣柜深處發現一件衣服那樣。那件衣服是她用《抵擋太平洋的堤壩》的版稅買的,布料用的是細亞麻布,上面有一些暗紅色的血跡,肯定是經血,怎么看都是一件女裝,衣服上滿是歷年來靜悄悄的夜里落下的灰塵,那是時間的顏色。

時間繼續流逝。父親沒了,去了小瑪格麗特已忘卻的地方,把她的記憶空間讓給了母親的形象。對于瑪麗•多納迪厄來說,一切又重新開始了。她躲過了致命的痢疾,開始繼續教書。然而,父親一死,特殊優待也就沒了。她在一所當地學校當教師,職位在行政級別中是低的。生活不再如往日那么寬裕,母親必須靠著全力勞作和一腔執著,才能擔負起新的生活方式。

不知不覺中,她對大兒子,她莫大的驕傲,寄予了一種教人無法抗拒的愛。女兒黑頭發、棕色皮膚,眼神特別有穿透力,一舉一動不招人喜歡,樣子略顯墮落,個性極為反叛,性格怪異而特殊,她指望得上嗎?次子整日只知“爬上高大的芒果樹”,無憂無慮,略顯天真、“癡呆”,舉止“無聲無息”,她又能指望得上嗎?

另一種生活開始了,更不穩定,更為野蠻。

當時拍的一張照片上,瑪麗•勒格朗身旁圍著三個孩子,拍攝地是一處破舊、臟亂、堆滿雜物和垃圾的庭院。這張照片不同于父親在世時的那些照片,在昔日的照片中,看得到亨利•多納迪厄殖民的驕傲及其社會地位的上升,仆人們和看上去團結一心的家人圍在他身旁。此時此刻,母親內心深處的本性和與生俱來的疲乏一一顯露,她像是認命了,不再想撫養她的孩子,他們太難纏,太墮落,太不聽話,無法撫養下去。她的身影顯得沮喪,她的目光顯得迷離。“災難就此駐足。”杜拉斯后來這樣形容道。為此,母親決定回一趟法國,去繼承亨利•多納迪厄的遺產。

1922年,也即他們及時次回國的那一年,瑪格麗特年僅八歲。一家人登上了“Azay le Rideau”號郵輪,時值七月,旅程一共三十天。在漫長的旅途中,瑪格麗特懵懵懂懂地體驗了她日后所有的寫作主題,以及她未來作品里的所有符號:放逐、流浪、行李、無定所的夜、變化多端的事物,尤為重要的,是船舷之外始終相伴的海景:深邃的海,莫名的海,陰暗的海,大浪滔天的海,吞噬一切的海。《情人》中那些描繪大海及其奧秘的華麗篇章早在此時就已銘刻在她的記憶之中。

海上之旅,繼而一段漫長的陸上之旅,他們到了杜拉斯鎮,隨后到了普拉提耶。屋子鎖了六個多月,已散發出霉味,但條件相對要好一些。呈現在他們面前的,是一個全新的世界,對于它,年幼的瑪格麗特只有一些鴻爪雪泥般的印象,那是她在印度支那翻閱一些以田園牧歌的方式描繪祖國母親和永恒法蘭西的書籍而得來的。她記住了所有那些觸動過她的畫面,比如冷杉林、杏子林、起伏的田野,聽到了榿木林中刮過的風,看到了安靜而冷漠的母牛、繁星滿天的夜晚、田間的勞作、里厄托爾河(在山谷中蜿蜒的一條小河)靜靜的河水、地勢較高的村莊里的生活、趕集或看電影的日子:這一切構成了一個極富法蘭西風情的神話,將呈現在她1943年發表的小說處女作《厚顏無恥的人》中。

慢慢地,普拉提耶的生活步入了正軌。父親已置辦家具,一家人便定居了下來。在附近的農民看來,這是一戶殷實的人家。瑪麗•勒格朗仍然寡居,內心深處泛起了對印度支那的懷念。和在印度支那時一樣,她喜歡重拾殖民地時的生活習慣,總在黃昏時分坐在葡萄架下的扶手椅上,然后在夜幕初降時進入夢鄉……那一年,瑪格麗特是個小丫頭,一頭棕發,眼神里總是充滿好奇,骨子里有一種沖動、粗魯、執拗的性格。不過,她也會滿懷憂郁,那時她的眼神就會逃避,專注于無人知曉的、孤獨寂寞的內心世界。她絲毫沒有表露出父親之死本該給她帶來的憂愁,而是一副堅強、驕傲的模樣。事實上,她不可能永遠忘記父親。在父親健在時的一張照片上,我們看到,她蜷縮在父親懷里;多年后,1988年,她向法國電視一臺的記者露絲•佩羅講述了父親帶她參加一次葬禮的記憶。那個記憶是歷久彌新的,甚至是“固定的”:“父親牽著我的手。”她說。

在普拉提耶,她漸漸熟悉了法國,熟悉了舒適的田園生活、西南地區溫和的氣候,以及一種更為文明同時也更為和諧的自然環境。所有這些情感和這些轉瞬即逝的印象都被她牢牢記在心里。母親打算至少在法國待一年,于是便張羅起孩子們的教育,試圖結交一些朋友,建立一些鄰里關系。瑪格麗特有了一個形影不離的朋友,她叫伊維特•阿默蘭,住在山谷的另一側,見她一面得先穿過田野。這個朋友后來在村子里開了一間雜貨鋪,卒于2013年。她保存著瑪格麗特寄給她的許多明信片,經常接待杜拉斯傳記的作者,向他們講述杜拉斯固執的性格,她逃學去野外玩耍、去帕代揚看望神父的經歷,她所鐘愛的抹了接骨木果醬的面包,她桀驁不馴、變化莫測的個性,以及她寫的一手好字和她對故事的偏好。無論是做游戲,還是野游,拿主意的總是瑪格麗特。這個老婦人曾告訴讓•瓦里耶:“每到周四,我到她家時,一切都已計劃好了。于是,我們要么玩跳房子,要么在田野里撒歡。”“你看,”老人伸手指著田野,“那是我們的廣闊天地……后來,她哥哥保羅給我們幫了很大的忙……我們步行去帕代揚,去看望杜佛神父。我們經常抄近道,很好玩,也很愜意。途中要穿過一片小樹林,林子里有一所房子,里頭住著一個聾啞人。一開始,我們都感到很新奇,那聾啞人朝我們不停地打手勢。,我們終于到了帕代揚,那里有人接待我們。神父的母親年事已高,是個駝子。她總是會給我們準備一些小吃。有大圓面包,您知道吧,她切下一片,我們抹上果醬,味道有點酸,特別好吃……每到杏子成熟的時節,一到晚上,人們打開爐子,那味道真好聞,瑪格麗特也一定感覺得到。還有葡萄收獲時的氣味,您知道吧,那是一種香氣,葡萄收獲時的香氣。所有這一切,她全都記得。”

在學校里,她是一個好學生。她愛好敘事和寬泛意義上的詩學,具有一種與生俱來的天賦,因此得到了老師們的注意和欣賞。然而,隨著時間的推移,與伊維特的友誼開始變成她的壓力。她是個與眾不同的小姑娘,性格孤僻,崇尚自我,喜歡那些意料之外、充滿奇遇的情境,她愛讀歷險記,喜歡把自己置于其中。她早就知道母親偏愛她的長子,但她一言不發,像是對此表示默許,只是把這個愛與恨、欲望與失望相互交織的故事放在內心最深處。在小說處女作中,她賦予了女主人公一種隱秘的憂愁:“一位母親和她的孩子之間存在著沒有出路的愛……”普拉提耶的大自然刺激了她的感性,她覺得自己和大地非常親近,她熱愛多變的季節、鄉村的時令——播種、成熟、收獲——以及穿越其間的香氣。他們四人的生活有幾分波西米亞人的意思,周圍的農民也覺得他們不合群,瑪麗•多納迪厄對此有一個更為貼切的說法,她形容自己是“遷移的”……四人中,瑪格麗特最難以捉摸。“她將來會給您惹麻煩的。”鄰居對母親這樣說道。當時,母親抬頭看著天際,像是發出一聲徒勞的召喚,又像是懷著一種驕傲。

24小時,瑪格麗特經歷了一件后來被錄入“童年嚴重創傷登記簿”的事。那天,經母親允許,她去把從田間走失的母牛沿著德羅河畔趕回家。田間道的盡頭有一段鐵路,一列火車鳴著汽笛飛馳而來。一頭受了驚的母牛躲避不及,撞到了火車上。它的一只角折斷了,留下了一個鮮血噴涌的洞口。瑪格麗特俯下身,緊緊地抱著它,聽著它哞哞的吼叫聲。這次經歷是苦難,是痛苦,也是孤獨。是不幸。她緊緊地抱著它,想要給它溫暖,給它生命。這件事成了她想象力的一個新主題。

然而,法國的經歷沒有掩蓋住暫時被放到一邊的印度支那。印度支那從未遠去,反而一直令瑪格麗特癡迷。同樣的,母親也覺得對那片殖民地的懷念與日俱增:換個角度來看,她有沒有覺得自己是法國人?從某種意義上說——法國所傳遞的秩序觀和倫理觀,以及她作為教師所要傳播的公民價值——她也許有過這樣的感覺,但是縈繞在她內心深處的,卻是北圻那片野蠻的大地,是它的不穩定性,它的脆弱性,它那野蠻而粗鄙的風俗,是那個泥沙俱下的社會,是與法國鄉村那種平衡格格不入的、顯而易見的不和諧。與母親相比,瑪格麗特不覺得自己更具法國人特質,盡管她后來發表了《法蘭西帝國》,在書中盛贊法國的價值觀,捍衛殖民主義,褒揚領導殖民運動的將軍們。相反,她覺得自己更親近印度支那文明,更熟悉柬埔寨王宮的廢墟,那個已經凋零與滅亡但痕跡猶在的世界,更喜歡稻田的脆弱,因為它們像是一個暗喻,宛如她隱約覺得漂泊不定的人生,就好像印度支那(著名的“水鄉祖國”)褪色的景致折射出的是塵世之初,是人與動物和諧共處的純潔而原始的天堂……對她而言,家鄉是創世之初的家鄉,是“處于初現狀態中的”家鄉,她總是這樣宣稱……

再說瑪麗•勒格朗。她一直在受丈夫及其前妻的兩個孩子的氣,這兩人——雅克和讓——私底下指責瑪麗•勒格朗離間了他們的父母。關于遺產,以及房產的處置方式,她無法找到一個達成共識的余地。回印度支那的想法慢慢明確起來,她要找回她所熟悉的、不那么舒適的生活習慣,在那些像被水洗滌過的景色中忘掉一切,它們或許會將往事抹拭。她一直扮演著可敬的寡婦的角色,事實上,她在杜拉斯那個地方確實很受人尊敬。不過,在內心里,她還是覺得自己是異鄉人,關鍵是她的孩子們太特別了:長子粗暴而野蠻,次子舉止笨拙且不適應周圍的社會環境,女兒就更別提了,性格太叛逆,太墮落。她給政府寫了很多悲愴的信,以此向其施壓,

阿蘭 維貢德萊用力揭示了20世紀初那個遙遠的殖民地,那里永遠維系著杜拉斯的內心故事。——讓-克洛德 拉米,《費加羅報》

一部真正的傳記,對杜拉斯的作品熟如指掌,傾慕但不乏批評精神,總體來說可信度比較強……阿蘭 維貢德萊懂得如何講述,因為他喜歡講述。讀者會被水淹沒,然后被波浪帶走。——皮埃爾 阿蘇里,《讀書》

一部激動人心的傳記,瑪格麗特 杜拉斯的某種秘密終于浮出了水面。——弗朗索瓦絲 迪庫,《ELLE》

阿蘭 維貢德萊講述了瑪格麗特 杜拉斯的故事,深刻地揭示了她的命運……他不但清楚地展示了杜拉斯作品的起源,而且提供了弄懂一個女性悲劇的鑰匙。——莫尼克 胡森,《人道報》

正如《情人》中所說的那樣:“沒有道路、沒有路線的人生”,阿蘭 維貢德萊出色地追溯了杜拉斯的生命軌跡。他不排斥神話,因為神話有助于人們更好地認識一位作家,讓人產生一讀再讀的愿望。——米歇爾 卡費埃,《共和國東部》

作者懂得如何深入了解一部作品、一個人生的奧秘,真正充滿想象力的人生。某些分析讓人想起布朗肖。這是一部大愛之書,也是一部知識之書。——《瑪麗-克萊爾》

迷人的閱讀。——《浪潮》

在瑪格麗特 杜拉斯的傳記作者當中,還有誰比阿蘭•維貢德萊更忠實、更熱忱、更深入呢?30多年來,他踏遍了克洛德 魯瓦所說的“杜拉斯世界”的詩國,并給予充滿智慧的評論。——弗朗西斯 馬蒂斯,《自由的比利時》

杜拉斯是我很喜歡的一位作家,她的傳記我一定要看。

我喜歡的女人

無聊時翻翻,無聊時翻翻,無聊時翻翻

好書囤貨中,慢慢看……

看過杜拉斯的《情人》,還想多了解一下作者。

可以,沒事讀讀

昨晚才打開書箱,書包裝的很好,希望里面的內容,字跡,紙張一切完好。

昨晚才打開書箱,書包裝的很好,希望里面的內容,字跡,紙張一切完好。