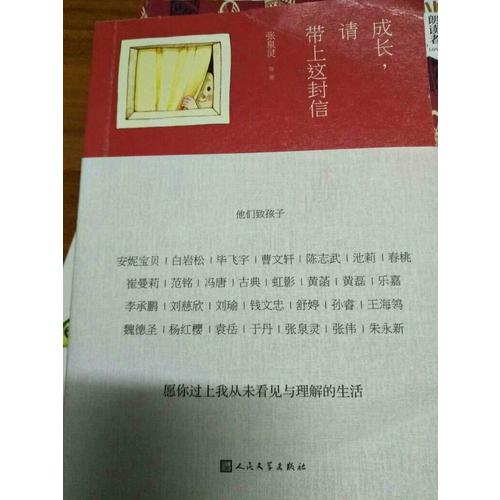

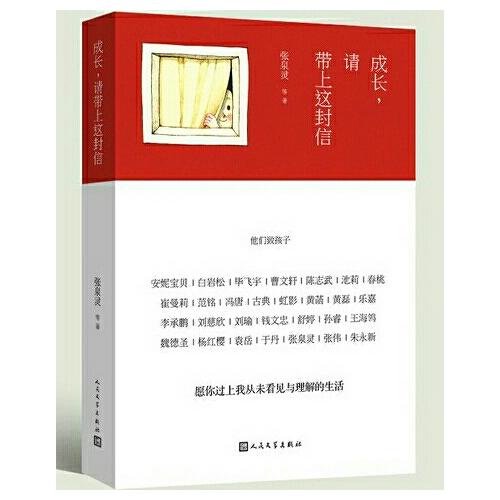

成長,請帶上這封信

- 所屬分類:圖書 >文學(xué)>中國現(xiàn)當(dāng)代隨筆

- 作者:[張泉靈]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

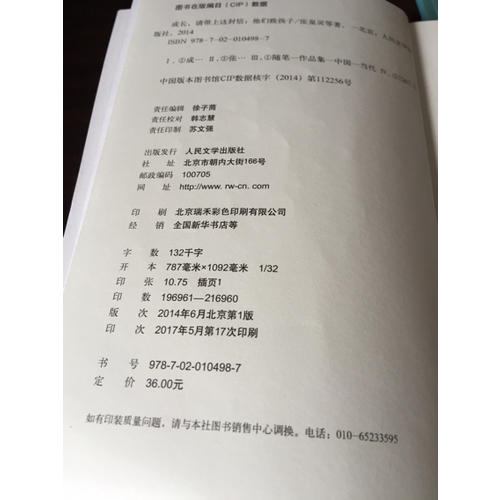

- 國際刊號:9787020104987

- 出版社:--

- 出版時間:2014-06

- 印刷時間:2014-06-01

- 版次:1

- 開本:16開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

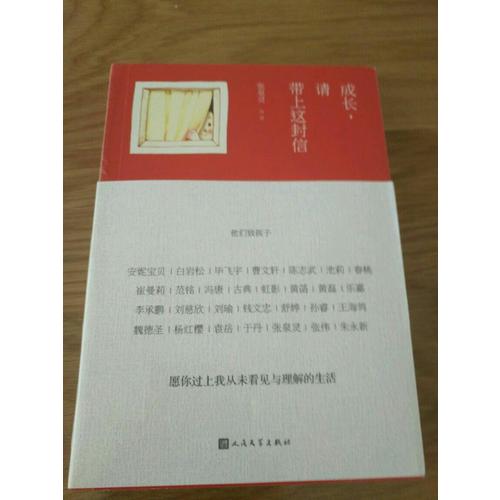

《成長,請帶上這封信:他們致孩子》是30位名人傾心寫下的親子家書集。每一封信,都飽含睿智與愛。

面對大眾,他們是鎂光燈的焦點;

面對孩子,他們是平凡的父母。

他們用世間珍貴綿軟的愛寫就的一封封家書,不僅是送給下一代的脈脈叮嚀,更是一顆顆坦蕩熾熱的心走過遙遙歲月的回響。

他們甘愿程度地還原本真之心,掏出沉淀半生智慧的肺腑之言,為孩子細(xì)數(shù)成長的酣暢與迷茫,生活的刁難與饋贈。

三十封信,萬千種愛,一個心愿

——孩子,遵從內(nèi)心,成為好的自己。

作者簡介

他們是憑真知灼見和專業(yè)精神取信于眾的各界翹楚,

他們是永遠(yuǎn)懷揣最質(zhì)樸最無私愛子之心的平凡父母,

他們難得集體發(fā)聲,這一切,都是為了孩子。

安妮寶貝:作家,著有《告別薇安》《薔薇島嶼》《素年錦時》等。

白巖松:中央電視臺主持人。

畢飛宇:作家,2011年《推拿》獲得第八屆茅盾文學(xué)獎。

曹文軒:作家、北京大學(xué)教授,代表作《草房子》《青銅葵花》等。

陳志武:經(jīng)濟(jì)學(xué)家、耶魯大學(xué)終身教授。

池莉:作家,代表作《來來往往》《生活秀》。

春桃:報告文學(xué)作家,代表作《中國農(nóng)民調(diào)查》。

崔曼莉:作家,代表作《浮沉》,一、二部累計銷量過百萬冊。

范銘:央視欄目主編、電視人。

馮唐:醫(yī)學(xué)博士、前麥肯錫全球合伙人、國企高管、作家。代表作《十八歲給我一個姑娘》《萬物生長》《北京北京》。

古典:職業(yè)規(guī)劃師、新精英生涯創(chuàng)始人,著有《拆掉思維里的墻》。

韓寒:作家、賽車手。

虹影:作家、詩人、美食家,代表作有長篇《好兒女花》《饑餓的女兒》《K——英國情人》《上海王》等舊上海小說系列、詩集《我也叫薩朗波》、散文集《小小姑娘》等。

黃菡:心理學(xué)專家、《非誠勿擾》嘉賓主持。

黃磊:演員、導(dǎo)演。

樂嘉:中國性格色彩研究中心創(chuàng)辦人,曾任《非誠勿擾》嘉賓主持。

李承鵬:作家,著有雜文集《全世界人民都知道》、小說《李可樂尋人記》等。

劉慈欣:科幻作家,中國科幻小說的領(lǐng)軍人物,代表作《三體》三部曲被譽為“中國科幻文學(xué)的高峰”。

劉瑜:政治學(xué)學(xué)者,代表作《民主的細(xì)節(jié)》《送你一顆子彈》等。

錢文忠:學(xué)者、復(fù)旦大學(xué)歷史學(xué)系教授。

舒婷:詩人,代表作《致橡樹》。

孫睿:作家,文風(fēng)深受王朔影響,被譽為“80后王朔系秀的學(xué)生”。大學(xué)期間,一邊上學(xué)一邊寫《草樣年華》,出版后被網(wǎng)友稱為“校園文學(xué)及時奇書”。

王海鸰:作家、編劇,代表作《牽手》《中國式離婚》。

魏德圣:臺灣電影導(dǎo)演,代表作《海角七號》《賽德克 巴萊》。

楊紅櫻:當(dāng)代兒童文學(xué)作家,代表作有《淘氣包馬小跳》系列。

袁岳:零點研究咨詢集團(tuán)董事長,研究和著述集中于工商管理領(lǐng)域的多個方向。

于丹:學(xué)者、北京師范大學(xué)教授,代表作《于丹心得》。

張泉靈:中央電視臺新聞女主播。

張偉:《GQ》副主編兼總主筆、自媒體“世相”主編。

朱永新:民進(jìn)中央副主席、全國政協(xié)副秘書長、中國教育學(xué)會副會長。

01 當(dāng)世界還小的時候

劉瑜 愿你慢慢長大

古典 三個真相

張泉靈 大大的世界

于丹 60分公民

黃磊 寫給未來的你們

安妮寶貝 我們彼此的人生是獨立的

范銘 寫給臉上的“刺青”

韓寒 這里會長出一朵花

虹影 我的小小姑娘

張偉 我見過那個沒有你的世界

02 你終究會遇見未來的你

黃菡 當(dāng)你在長大面前踟躕徘徊

曹文軒 我愿意哄著你長大

畢飛宇 一支煙的故事

錢文忠 興趣與志趣

春桃 你是上帝送給我的禮物

白巖松 生命的郵件

劉慈欣 兩百年后的世界

樂嘉 給十五歲女兒的信

魏德圣 孩子回家

李承鵬 我為你負(fù)擔(dān)哈根達(dá)斯,你必須付出勞動

03成為你自己

楊紅櫻 尊重你的每一次選擇

陳志武 “養(yǎng)子防老”的不道德

王海鸰 相處

朱永新 用理想規(guī)劃人生的選擇

池莉 從來就是如此信你

馮唐

當(dāng)你在長大面前踟躕徘徊

黃菡

今年,你十八歲。

你會爭辯說,是十七,還有九個月才滿十八周歲。你很認(rèn)真,我不得不改口同意,感覺如果我不改口,你就會變臉。你說你是怕老,我猜,你不是不想長大,是怕長大。

我是從十四歲開始對年齡有了意識,當(dāng)時喜歡上了一個男同學(xué)。我想,無論如何也得等到十五歲戀愛才說得過去吧。但那一年好長,長得我終于失去了喜歡的耐心。那之后,光陰似箭,日月如梭。在十幾歲的年齡上,我常常希望趕快長大,我發(fā)現(xiàn)長大了能獲得更多生活的權(quán)利。

如果你是個孩子,他們可以不嚴(yán)肅甚至輕蔑地對待你,對待你的思想、你的情感、你的選擇甚至你的身體。比如,你必須在什么時候吃東西、吃什么東西以及吃多少,頭發(fā)必須以何種發(fā)型留在多長,哪種衣服可以穿哪種衣服不能穿,能不能穿高跟鞋、用面膜、化妝……

就像你幾次跟我抱怨的情形,在飯店,你去找服務(wù)員點單,對方多半會再來桌前跟我確認(rèn),孩子在他們眼里是沒有意義的。在父母的愛里,孩子的遭遇也至多喜憂參半。神話里說,最初,上帝讓父母對他們的孩子有的愛,結(jié)果父母愛到把孩子吃了。上帝發(fā)現(xiàn)這很可怕,就把父母對孩子的愛減少到99%。可這是個貌似精準(zhǔn)實則多么模糊的分寸啊,凡間爸媽大多拿捏失當(dāng),大多是用無微不至的照拂和“為你付出了一切”后的合理期待把孩子的“自我”給吃了。“你還是個孩子”,六個字足以一票否決你所有的自我意志。而成年人,他們可以戀愛、生孩子,可以賺錢、過自己的生活,他們不僅占有孩子,還占有另一個成年人的世界,強大霸道而且復(fù)雜神秘。有時,你就站在世界的門口,卻拿不出年齡這張入場券,只能訕訕、悻悻地止步。

而你,怎么會不愿意被說成是十八歲?何況,十八歲之后你還有另一個挑戰(zhàn)。

就像作為一個孩子,作為一個女人也常常會被不嚴(yán)肅甚至輕蔑地對待,你的思想、你的情感、你的選擇甚至你的身體。比如,你應(yīng)該喜愛并擅長清潔烹調(diào)針線等家務(wù)活兒,不然就得有點兒自卑自責(zé);你必須注意穿戴搭配得符合潮流品位,不然就是粗鄙可以被嘲笑指責(zé);體重和胸圍必須保持在什么數(shù)量……就像你小學(xué)一年級時跟我抱怨,假期里參加了學(xué)校的足球興趣班,不久,老師就勸你退出,原因是班里只有你一個女生,老師帶起來實在不方便。所以,你要么永遠(yuǎn)守門,要么趕緊離開。就像你這幾年的偶爾抱怨,當(dāng)男同學(xué)想要假裝成熟世故地結(jié)束你們的爭論時,他們會輪番使用這樣的陳詞:好男不跟女斗;跟你們女人說不清,女人都是情緒動物;女人嘛,只要長得漂亮就行,長得不夠漂亮就該盡心盡力把自己收拾漂亮。“你只是個女人”這六個字足以否決你方才的處心積慮和別出心裁。而男人,他們可以隨意、可以率性、可以盡情、可以放肆,他們不僅占有孩子,還占有女人,還占有另一個男權(quán)社會,強大霸道且如影隨形。有時,你已經(jīng)站在社會的門內(nèi),卻拿不出性別這張身份證,那里的主人視若無睹,在他們眼里,“女人,終生不過是孩子”,你只能訕訕、悻悻地止步。

這種不嚴(yán)肅甚至輕蔑,在歧視和打擊你的同時,還可能誘發(fā)你的壓抑和逃避——做女人是有退路的,就在一轉(zhuǎn)念一轉(zhuǎn)身間。就像我告訴過你,生你之前,我和你爸爸都沒有特別期待過你的性別,當(dāng)生育與延續(xù)傳承相連,我自動地將腹中的你稱作“兒子”。雖然我說過,看到自己初誕的孩子,哪怕那是只青蛙也定會珍愛,但當(dāng)我知道你這個“兒子”是女兒時,我是有些失望的。隨后我跟你爸爸說,“俗話說得好,生兒子是神氣,生女兒是福氣。生個女兒全家都可以不那么辛苦,咱倆實在落魄了還可以把她嫁了換錢。”就像我常聽到的女同事之間的議論,“你看我的不求上進(jìn)就知道我家庭生活幸福,看她的兢兢業(yè)業(yè),就知道她在家里肯定不滿足”。我不知道你將來會不會有落魄到想嫁了自己換生活的時候,但你一定會有艱難得這樣想的時候:女人天生該被男人照顧呵護(hù);女人何苦讓自己拼得那么累;女人較大的事業(yè)就是把自己嫁出去,女人好的成功就是成為賢妻良母。

我論不清其中的邏輯,但我直覺,唯利是圖的商人賺不到最豐厚的收成,以嫁人為己任的女人修不到最幸福的婚姻。有人把女人的職業(yè)成就與社會價值當(dāng)做她們對自己不如意的情感和婚姻生活的替代補償,這是偏見。

即便被愛令我們有價值感,也只有當(dāng)我們有價值時才能被愛。若是一個自立尚不能的女人,我們可不可以懷疑,她是把謀生的狩獵或寄居說成了愛情,甚或當(dāng)成了愛情?年輕和漂亮當(dāng)然也是價值,無奈殊難恒久,注定快速折價。你要有智慧和能力為自己創(chuàng)造一些能保值增值的品質(zhì)資產(chǎn):好性情、積極樂觀的態(tài)度、助人利他、精深的專業(yè)素養(yǎng)……它們是生活和工作中的必需品,在愛情和婚姻里也同樣重要。不想被人輕視,首先自己要克服歧視——認(rèn)為男女有不等的權(quán)利,復(fù)以女人之名申請?zhí)貦?quán)。還是那句話,天下沒有免費的午餐,沒有免費的晚餐,沒有免費的任何一餐。這不是殘酷,這正是世道的公平。優(yōu)惠必然以權(quán)利的讓渡為前提,今天可以請男人幫柔弱的你拎包讓座,明天就該由強大的男人替你入職升遷。

身為女嬰,你出生時要割斷依賴于我的生物臍帶;身為成人,你十八歲時要割斷依賴于父母的心理臍帶;生為女人,你始終別忘了割斷依賴于男人的文化臍帶。

長大的路上還有一關(guān)。

就像作為一個孩子和女人,作為一個人也常常會被不嚴(yán)肅甚至輕蔑地對待,你的思想、你的情感、你的選擇甚至你的身體。比如,你應(yīng)該在多大年齡結(jié)婚、應(yīng)該跟什么樣的人結(jié)婚、能不能不結(jié)婚、一個孩子都不生或者生上一個足球隊,你可不可以不要穩(wěn)定的收入只要自在地寫詩唱歌?你可不可以在溫飽或清貧間泰然自若地做一個理想主義者?你要反思你身處的政治體系,你同樣要警惕和反抗這個時代的物質(zhì)主義的誘導(dǎo)、強勢文化的霸權(quán)和多數(shù)人群對個人意志的鎮(zhèn)壓和輕蔑。他們會說“你以為你是誰?你以為你能怎么樣?你不過爾爾!”他們會在你堅持自己的快樂和幸福時打擊你,說你不在意物質(zhì)就是阿Q精神、自我解嘲、自欺欺人;他們會在你追求高尚和美好的時候打擊你,說你的向上向善是矯情虛偽“裝”;他們會在你變得豐潤堅強的時候打擊你,說你清高、不近人情、站著說話不腰疼。

每每有人在我用手機發(fā)的微博后面評論到:用的竟然是小米?我能買得起蘋果,所以我不在意,如果我真的買不起蘋果,我真的不知道還能不能如此不在意。在你長大成人的步履維艱中,在那些打擊來臨的時候,我不知道你能不能挺得住。

那就簡單一點兒吧,做個好人,一定會得到幸福。慨嘆好人沒好報者,仍然以做好人為手段而不是修煉,所以慨嘆時仍不是好人,沒有好報便解釋得通。真正的好報是一種心態(tài),那樣的心本來無不滿,何處惹塵埃。

是不是看到了這樣不易的前程,你在十八歲面前躑躅徘徊?

大多數(shù)人不缺乏人生道理的教誨,缺乏的是對那些大道理的堅信,總以為自己在成長中可以走捷徑。 我和你都不屬于特別聰穎的人,幸好!那就讓我們慢慢來,這過程需要勇敢,不是和別人爭斗,是跟自己的惡劣較量;需要耐心,不是等待成功,是習(xí)慣平淡;需要寬容,不是放棄自我,是讓自我更有彈性;需要善良,不是用來標(biāo)榜自己,是藉此讓自己獲得幸福。如果這是一樁必須自己完成的事,那么就連你在那里獨自苦斗,我也只能在一旁默默看著。

只是,你有沒有感覺到,我有沒有讓你感覺到,我的目光里有不同的愛,是十八年前由你的到來而生發(fā)的不同的愛。我會愛你,我當(dāng)然希望你是智慧美麗幸運成功的好女孩,但即便你不是,我仍會愛你。人說,上帝不能陪伴在每個人身邊但又不忍他們?nèi)鄙賽郏詣?chuàng)造了母親。既然上帝讓我做了你的母親,我就會愛你。這是我們的關(guān)系中我能肯定的勝任,也希望這是你在未來不確定的生活中永遠(yuǎn)能肯定的幸福。

——《成長,請帶上這封信》精彩試讀

他們是憑真知灼見和專業(yè)精神取信于眾的各界翹楚! 他們是永遠(yuǎn)懷揣質(zhì)樸無私愛子之心的平凡父母!

封面很喜歡,書腰也很有質(zhì)感,最喜歡書腰上的那句話,“愿你過上我從未看見與理解的生活”。雖是寫給孩子們家書,可是對我來說也很有啟發(fā)。滿分。

封面很喜歡,書腰也很有質(zhì)感,最喜歡書腰上的那句話,“愿你過上我從未看見與理解的生活”。雖是寫給孩子們家書,可是對我來說也很有啟發(fā)。滿分。

今天拿到了書,迫不及待看了起來,里面的內(nèi)容無不例外也正是我想對孩子說的,讀到感同身受的地方忍不住和孩子一起分享,感覺不錯

你們一生將注定聽到太多的謊言,同樣你們也會有違心的話脫口而出。但我仍舊希望你們誠實,誠實于你們自己,忠誠于內(nèi)心的簡單與輕松,不去計較周遭和自己曾有過的懷疑與不滿,誠實地接受并且消化自己的人生。這種誠實不僅是一種道德,更是一種勇敢的品格。

這書是比較好看的,包含了不少人生感悟,有參考價值。對于那些想給孩子比較多些的人生經(jīng)驗的家長而言,有了這本書,省事不少。不過,世間任何小道理都?xì)w大道理管,不同情況不同應(yīng)對,當(dāng)心用錯了“道理”。

成長,帶上這封信,在書店見到就喜歡了,買到手更是驚喜,家有孩子在成長,必備!

成長,帶上這封信,在書店見到就喜歡了,買到手更是驚喜,家有孩子在成長,必備!

是名人,也是父母,對孩子,滿滿的愛都寫在了字里行間

“你還是個孩子”,六個字足以一票否決你所有的自我意志。而成年人,他們可以戀愛、生孩子,可以賺錢、過自己的生活,他們不僅占有孩子,還占有另一個成年人的世界,強大霸道而且復(fù)雜神秘。有時,你就站在世界的門口,卻拿不出年齡這張入場券,只能訕訕、悻悻地止步。BY黃菡

張偉,《GQ》副主編兼總主筆、自媒體“世相”主編,兒子出生于2011年。作為父親,他不希望兒子的一生像船過湖面、鳥過天空一樣無痕而匆匆,他期盼兒子做獨特真實的自己。在他心中,這個渺小的期盼能承載重新定義世界的意義。

三十個名人寫給孩子的三十封信,細(xì)數(shù)成長的迷港,困惑,娓娓娓道來,語重心長。好評

三十個名人寫給孩子的三十封信,細(xì)數(shù)成長的迷港,困惑,娓娓娓道來,語重心長。好評

很喜歡,一口氣看了一半,與其說是寫給孩子的信不如說是教父母如何用更柔軟,更開放,更清澈的心態(tài)去影響孩子,共同成長,特別感動的文字,與寶貝共勉。。。

很喜歡,一口氣看了一半,與其說是寫給孩子的信不如說是教父母如何用更柔軟,更開放,更清澈的心態(tài)去影響孩子,共同成長,特別感動的文字,與寶貝共勉。。。

孩子,如果你現(xiàn)在就想擁有很多的錢,這不是壞事。因為只要有一些你想要的東西,那么你就有了前進(jìn)的動力,也有了前進(jìn)的目標(biāo)。有的人想要去很遠(yuǎn)的地方,有的人想長得很漂亮,有的人希望自己成為大明星。他們和你一樣,有想法的人都是生活有意義的人。BY袁岳

書中分為三部分,從幼兒到兒童再到青年,都是各大名人寫給自己孩子的信,孩子讀了能從中吸取知識。大人讀了學(xué)會如何教育。最喜歡劉瑜的那篇

一開始是因為董卿《朗讀者》上,張梓琳讀了劉瑜的《愿你慢慢長大》,我才想去找找看,就發(fā)現(xiàn)了這本書。還不錯,知道了許多父母的心里話,正好我是步入工作的第一年,開始正式獨立,然后從小時候到現(xiàn)在,看了各種各樣的信,心里也有不少波瀾。我還買了一本送給我的同事,她已經(jīng)是兩個孩子的媽媽了,希望她也有感觸和感動~!

一開始是因為董卿《朗讀者》上,張梓琳讀了劉瑜的《愿你慢慢長大》,我才想去找找看,就發(fā)現(xiàn)了這本書。還不錯,知道了許多父母的心里話,正好我是步入工作的第一年,開始正式獨立,然后從小時候到現(xiàn)在,看了各種各樣的信,心里也有不少波瀾。我還買了一本送給我的同事,她已經(jīng)是兩個孩子的媽媽了,希望她也有感觸和感動~!

安妮寶貝,作家,著有《告別薇安》《薔薇島嶼》《素年錦時》等,2007年成為母親。她愿意讓孩子見到一個始終在篤實地工作著的母親,一個在學(xué)習(xí)和成長的母親,一個在旅行和探索著的母親,一個關(guān)注個體和世間的秘密并用寫作做出表達(dá)的母親。

很喜歡這樣的書集,看的很觸動心靈的書。給自己浮躁的心以冷靜與睿智,作為年輕人,在書中好多人的信中,我找到了自己曾苦思冥想的煩惱,總而言之我覺得這樣的好書,應(yīng)該讓更多的人知道。

很喜歡這樣的書集,看的很觸動心靈的書。給自己浮躁的心以冷靜與睿智,作為年輕人,在書中好多人的信中,我找到了自己曾苦思冥想的煩惱,總而言之我覺得這樣的好書,應(yīng)該讓更多的人知道。

看了《朗讀者》后買的,這本書是很多我們熟知的的名人寫給自己孩子的信,語言樸實,卻能喚起人們的共鳴,能表達(dá)出每個平凡父母對孩子的愛,可以從中得到很多的感悟和啟發(fā)。

是看了白巖松寫給孩子的信后才買的。買了后覺得很贊,都是當(dāng)今的知名公眾人物,有作家,主持人,演員等,每個人的寫的不同,觀點不同,但都是父母,為孩子寫的。而且書設(shè)計很好,比32開書略小,方便攜帶。人民文學(xué)出版社的書真的很好。

非常棒的一本書。很值得孩子和父母一起看。父母可以從中思考如何用正確的價值觀引導(dǎo)教育孩子。孩子也能從中學(xué)習(xí)到人生的意義。打算再入手一本送給朋友的孩子。值得推薦

推薦這本書,僅僅只是為了某一天與之相約不會覺得太晚

推薦這本書,僅僅只是為了某一天與之相約不會覺得太晚

這本書小巧精致,紙質(zhì)不錯,很是喜歡。各行各業(yè)的父母對孩子的愛與寬容都是一致的。他們在信中都到出了自己對這個世界的觀點和對孩子的期許,暖暖的都是愛。不論是孩子和父母都值得一讀。

感動父母,也教育孩子的一本書。雖然反映的都是別的父母叮囑他們孩子的深沉的愛意,但在沒有一套可以指導(dǎo)年輕父母如何教育青少年期子女的書籍的今天,從這本書中還是有所借鑒和收獲的!

讀了本書受益匪淺,名人大家們把對于孩子的希望和教育理念完美呈現(xiàn)在讀者面前,對于有孩子的父母來說,等于上了一堂堂無聲的教育課。我還把書籍推薦給了其他家長,希望更多家長可以有所受益!

這本書提出了不一樣的觀點。從前大家覺得孩子應(yīng)感謝父母,永遠(yuǎn)歌頌著母愛的偉大,父愛的厚實。這并非不對,但這本書提出了不同觀點,認(rèn)為父母更應(yīng)感謝孩子使自己的生命完整。這是一本非常好的書,不僅適合孩子,也適合父母調(diào)整觀念。

歡這樣的家書集,看的感動。浮躁的社會正缺少這樣冷靜睿智又娓娓道來的聲音,為孩子和年輕人指點迷津。我作為年輕人,在書中好多人的信中找到了自己曾苦思冥想的煩惱,總而言之,我覺得做書當(dāng)如此,這樣的好書應(yīng)該讓更多的人知道。

喜歡這樣的家書集,看的感動。浮躁的社會正缺少這樣冷靜睿智又娓娓道來的聲音,為孩子和年輕人指點迷津。我作為年輕人,在書中好多人的信中找到了自己曾苦思冥想的煩惱,總而言之,我覺得做書當(dāng)如此,這樣的好書應(yīng)該讓更多的人知道。

一本給家長解壓的著作,這群家長非常睿智,思維與眾不同,發(fā)展孩子的軟實力,讓孩子自我發(fā)現(xiàn)自己的潛力,找到最佳匹配,細(xì)節(jié)非常真實詳細(xì)。有時候真的覺得,培養(yǎng)孩子不能以成功為目的,但這樣的心態(tài)卻最容易培養(yǎng)出成功的小孩。

《成長,請帶上這封信》這本書一回來,馬上就開始了閱讀,每一個父母對孩子的愛都從筆尖傾瀉而出,讓我感動的同時,也對照自己做了比較,猛然驚醒,父母對孩子的愛是本能,但是,在孩子成長的道路上,我們還要不斷努力學(xué)習(xí)才能把這個角色演繹的更好、更完美!學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)不會太晚!