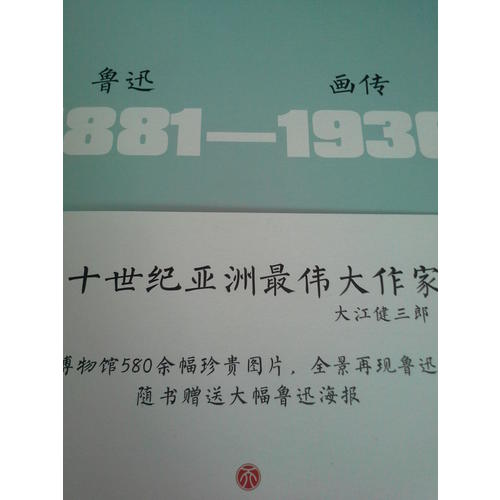

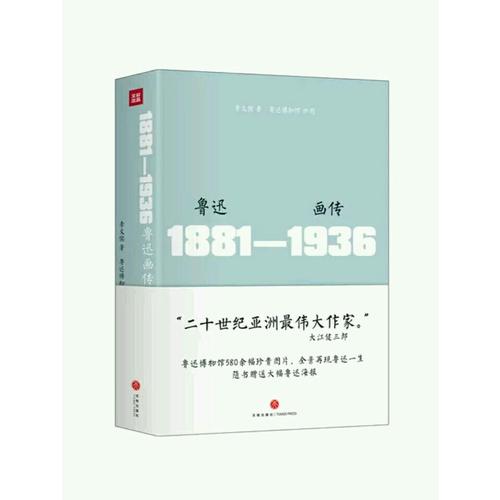

本書由魯迅博物館授權提供500多張圖片,由杰出魯迅專家李文儒先生執筆,精心描寫出魯迅生平和過往的點點滴滴,編纂成一部圖文并茂,相得益彰的“書畫”作品。獻給熱愛魯迅,熱愛中化文化的人們

-

-

魯迅博物館提供大量珍貴圖片,杰出魯迅專家撰寫具有真實性的魯迅傳記。

表里如一的細致與精美,可做小型博物館之用,特別適宜收藏。

援引各個時期的寶貴影像,破除一些片面與誤解,呈現出一個真實生動的魯迅。

不為人所知、卻異常生動,異常有人情味。

李文儒,故宮博物院研究員,中國藝術研究院、南開大學博士生導師。歷任國家文物局博物館司司長,中國文物報社社長、總編輯,故宮博物院副院長。

前

在紹興1881.9—1898.5

鑒湖越臺名士鄉 / 3

紹興的石、水、船 / 6

翰林夢的破滅 / 9

書香子孫 / 13

桂樹下 / 16

“女吊”與“無常” / 19

百草園 / 22

三味書屋 / 25

從小康墜入困頓 / 28

在鄉下的外婆家 / 32

走異路 逃異地 / 37

在南京 1898.5—1902.3

從子曰詩云到ABCD / 43

吃辣椒看《天演論》 / 46

文章得失不由天 / 50

在東京 1902.4—1909.8

到外國去 / 55

我以我血薦軒轅 / 59

國民性問題 / 64

科學之光 / 67

棄醫從文 / 72

母親送的“禮物” / 80

首在立人 / 84

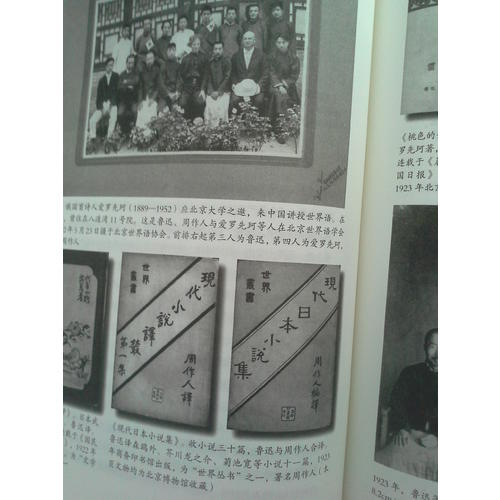

域外小說 始入華土 / 91

在杭州、在紹興、在南京 1909.8—1912.5

假辮子 / 97

新政府 舊人物 / 102

在北京 1912.5—1926.8

北 上 / 109

在教育部內 / 112

沉入古代去 / 120

“鐵屋”里的“吶喊” / 128

救救孩子…… / 133

一發而不可收 / 138

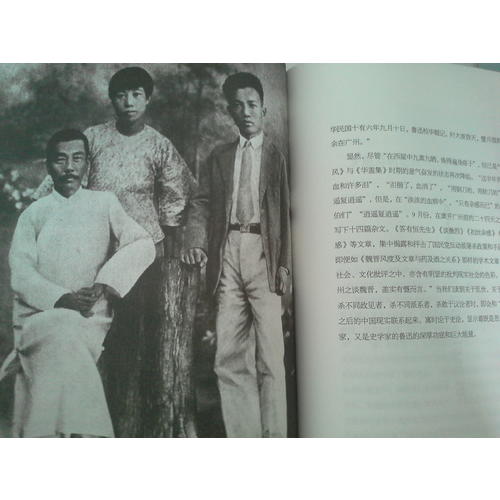

聚居八道灣 / 141

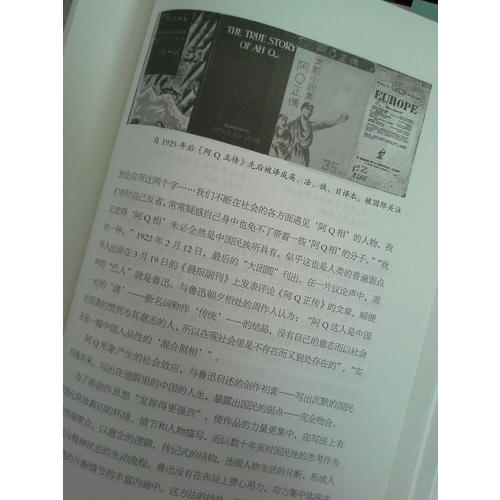

阿Q,阿Q…… / 144

開創中國現代小說之路 / 149

注重翻譯 / 154

兄弟失和 / 160

“老虎尾巴” / 165

荷戟獨彷徨 / 170

野草之歌 / 175

講 學 / 179

西安行 / 182

現代小說家的古代小說史 / 184

無意做導師的導師 / 188

“風子是我的愛” / 195

在女師大風潮中 / 200

控告章士釗 / 203

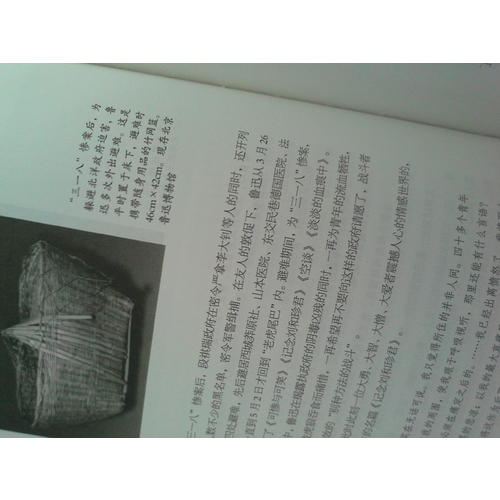

出離憤怒的祭奠 / 208

悲喜時節的歌哭 / 212

在廈門 1926.9—1927.1

南 下 / 217

坐在廈門的墳中間 / 222

在廣州 1927.1—1927.9

去留迎送 / 231

中山大學的大忙人 / 235

老調子已經唱完 / 240

憤而辭職 / 244

朝花夕拾白云樓 / 249

在上海1927.10—1936.10

夢醒后的選擇 / 257

舊友新朋話上海 / 260

景云深處是吾家 / 265

詩贈“鄔其山” / 270

“論爭”與“竊火” / 274

無情未必真豪杰 / 278

“左”“右”之間 / 285

“資本家的乏走狗” / 290

怒向刀叢覓小詩 / 296

鐵木藝術 / 301

拿來主義 / 308

以文會友 / 313

斗士誠堅共抗流 / 316

北平五講 / 320

又為斯民哭健兒 / 324

人生得一知己足矣 / 328

有朋自遠方來 / 332

“且介亭” / 335

出賣文章為買書 / 339

偽自由談 / 342

喜笑怒罵皆文章 / 347

故事的新編 / 351

此中甘苦兩心知 / 355

造出大群的新的戰士 / 359

從《毀滅》到《死魂靈》 / 364

統一戰線 / 367

論時事不留面子 / 371

趕快做 / 374

偉人之死 / 377

民族魂 / 386

魯迅年表

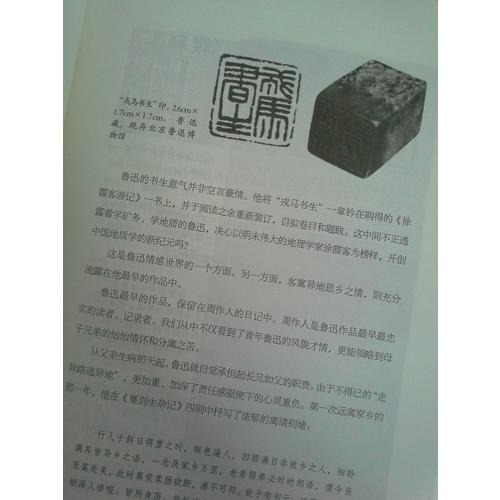

書香子孫

一歲到十三歲,本來就是一個人一生當中最無憂無慮的時代,而命運安排給魯迅的又格外燦爛。

祖父正在遙遠的北京城里,在皇帝腳下做京官。在古老的紹興水鄉,在狹窄的都昌坊口石板路邊,在烏黑的竹絲老臺門上,高懸著老大的“欽點”翰林藍底金字橫匾異常醒目。出入新老臺門,往來于石板路上的少年魯迅有意無意地享受著宗光祖耀的榮耀,也有意無意地承受著光宗耀祖的職責。

父親考中了秀才。父親一次又一次地參加鄉試和為參加鄉試做準備。

祖父時常捎書寄信,指點兒孫們如何讀書,如何應試,如何圓自己的三世翰林之夢。

少年魯迅,是中國封建社會末期再典型不過的書香子孫。

當魯迅出世的消息報到京城,正好一位張姓大官在祖父處做客,周福清即借光為長孫取小名阿張,又取同音異義的“豫章”一詞的含義,取名樟壽,取字豫山。后因私塾同窗以“雨傘”開豫山的玩笑,遂改字豫才,合成“豫章之才”。

這位為魯迅起了名字,但遠在京都,極難見面的祖父,很自然地成了少年魯迅的精神偶像。祖父字震生,魯迅自取號震孫。祖父對魯迅的影響,顯然超過了父親。我們現在尚能看到,父親病逝之后,魯迅是多么恭敬,多么認真地抄錄了祖父的詩作《桐華閣詩鈔》和祖父撰寫的治家格言《恒訓》。

書香子孫以讀書為及時要事。父親讀了一輩子書,少年魯迅到青年魯迅,也是讀書讀書再讀書。父親的要求是相當嚴厲的,嚴厲到魯迅中年之后,還詫異小時候正要高高興興地跟著母親去趕會,在臨上船前的剎那間,父親卻要他筆直地站在面前,指定一段文字要他背,背過才準走。

祖父的要求更加嚴厲,對長孫的要求大大超過了對兒子的要求。魯迅與小叔父一起在南京江南水師學堂讀書的時候,魯迅考了第二,小叔父考了倒數第二,祖父批評魯迅不知用功,說若肯用功,本可以考及時;說他的小兒子尚知用功,若不用功,是倒數及時的。

正是在這樣的家庭氛圍中,從讀《啟蒙鑒略》開始,從家塾到本城中最有名的私塾三味書屋,一個翰林長孫應當讀的書,一個走科舉之路者應該讀的書,魯迅都讀了。家學的淵源,系統的讀書法,傳統的讀書法,構成魯迅中國傳統文化的扎實功底,也成為他后來反思中國正統封建文化的雄厚基礎:“因為從舊壘中來,情形看得較為分明,反戈一擊,易制強敵的死命。”

書香人家對子弟的教育,一方面是讀書,另一方面是做人。從魯迅手抄的祖父的《恒訓》中可以看到,祖父對子孫們嚴肅鄭重地提出“有恒心、有恒業、有恒產、有良心、有恒善”的要求。在立身、治家、處世方面,要“力戒昏惰”“力戒煙酒”“力戒損友”,還要學會保養身體。在力戒昏惰條款中,將胡思亂想,講究吃喝穿著玩樂,一事無成,列入“昏”類,明確指出“昏者必惰,惰者必昏”,“去昏之法,在事事認真。看書寫字,用靜細工夫,心不二用,神氣自清”。還要求立一日記簿,寫出所見所聞,關學問者,關家務者,一一記簿,時時細看,切勿怠惰。祖父言傳身教現身說法,教育子孫戒煙戒酒,逢歌戲筵席,即托故速歸。

從家庭教育,從家鄉先賢,從傳統文化中,魯迅無疑獲得了關于學養,關于修身立志,關于人格道德的豐富營養。自強不息,有所作為,崇尚氣節,憂國憂民,成為魯迅畢生的精神動力和孜孜不倦的人生追求。

桂樹下

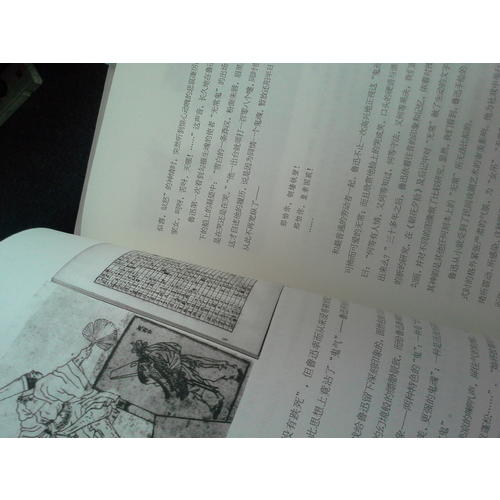

魯迅藏品中有幾幅意境相似,造型各異的老鼠娶親圖。

老鼠,這凡有人在就有它們在的可憎可惡的小精靈,在老百姓寬容的心目中,卻自有它們的世界,它們的情趣,它們的喜樂,它們的并不遜于人的聰明、活潑、可愛。也許這正是博得少年魯迅喜愛并珍藏這類民間繪畫的緣故。

民間故事,神話傳說,民間藝術是普通老百姓的精神創造與精神食糧。

在魯迅誕生的那間屋子的前院,在被稱為桂花明堂的門口,有一株蒼老而蓬勃的桂樹。悶熱的夏夜,年幼的魯迅躺在大桂樹下的小板桌上一邊乘涼,一邊聽搖著芭蕉扇的老祖母講述一個又一個故事。

一只貓從桂樹上跳了下來,祖母就講“貓是老虎的師傅……”聽完了,魯迅就想,幸而老虎性急,否則它學會了上樹的本領,把師傅吃掉了,那么,從桂樹上就會跳下一只老虎來。

祖母講得最多的是白蛇娘娘被壓在塔底下的故事,那時,魯迅的希望,就是這雷峰塔倒掉。

還有魯迅的保姆長媽媽,給魯迅講人首蛇身的“美女蛇”如何在墻頭上喊讀書人的名字,弄得魯迅不敢去看墻上,走到百草園的草叢旁邊時,也常常想到這美女蛇的誘人的可怕。

就是這位長媽媽——魯迅憎恨的謀死了他的小隱鼠的長媽媽,魯迅討厭的喜歡嘁嘁喳喳的長媽媽,夏天伸開兩腳兩手在床中間擺成一個“大”字擠魯迅、用體溫烤魯迅而又推不動叫不醒的長媽媽,雖然不識字,雖然把《山海經》叫作“三哼經”,卻做成了一件別人不肯做,或不能做的事——買來了魯迅晝思夜想的繪圖本《山海經》。這一偉大的行動,極大地震撼了魯迅,以至多年之后,魯迅還深情地為長媽媽祈求:“仁厚黑暗的地母呵,愿在你懷里永安她的魂靈!”因為——

這四本書,乃是我最初得到,最為心愛的寶書。

書的模樣,到現在還在眼前。可是從還在眼前的模樣來說,卻是一部刻印都十分粗拙的本子。紙張很黃;圖像也很壞,甚至于幾乎全用直線湊合,連動物的眼睛也都是長方形的。但那是我最為心愛的寶書,看起來,確是人面的獸:九頭的蛇;一腳的牛;袋子似的帝江;沒有頭而“以乳為目,以臍為口”,還要“執干戚而舞”的刑天。

阿長與〈山海經〉》

人類的想象力在創造故事、神話、傳說中得到了無限的發揮;而神話故事又成為激發人類,特別是激發兒童想象力的天使。本就敏感多思的魯迅,文學創作的素質,文學創作需要的超乎常人的想象力,從少年時代起,就在民間藝術的熏陶下得到了極大的開發。否則,我們大概很難讀到《朝花夕拾》中那些百讀不厭的篇章,很難讀到想象奇絕的《野草》,很難讀到《故事新編》中那些新編的故事。即使是長于議論的雜文,也得益于豐富的想象,有些篇章就直接從故事與傳說中生發出來。如與白蛇娘娘故事有關的就有《論雷峰塔的倒掉》《再論雷峰塔的倒掉》。

“女吊”與“無常”

對于關閉在深宅大院中的書香子孫,具誘惑力的,莫過于一年一度演出于街市上的迎神賽會和演唱于臨河戲臺上的社戲了。這不僅可以使魯迅和他的小伙伴們呼吸到高墻外的新鮮氣息,更可以吸收到充滿活力與血性的精神補養。在快要離開這個世界的前一個月,十余歲時怎樣在演戲時自愿充當義勇鬼的壯舉反倒在魯迅的腦海里格外清晰起來:

在薄暮中,十幾匹馬,站在臺下了;戲子扮好一個鬼王,藍面鱗紋,手執鋼叉,還得有十幾名鬼卒,則普通的孩子都可以應募。我在十余歲時候,就曾經充過這樣的義勇鬼,爬上臺去,說明志愿,他們就給在臉上涂上幾筆彩色,交付一柄鋼叉。待到有十多人了,即一擁上馬,疾馳到野外的許多無主孤墳之處,環繞三匝,下馬大叫,將鋼叉用力的連連刺在墳墓上,然后拔叉馳回,上了前臺,一同大叫一聲,將鋼叉一擲,釘在臺板上。

女吊》

這實在讓人神往。扮演這樣的角色,父母知道了要打屁股的,“一以罰其帶著鬼氣,二以賀其沒有跌死”,但魯迅幸而從來沒有被發現過;雖然沒有挨幾頓竹條打,但因此思想上竟沾了“鬼氣”——魯迅所指的那種“鬼氣”。

中國民間戲劇中的紹興地方戲給魯迅留下深刻印象的,固然包括《社戲》中月夜看戲的濃濃鄉野味道和迷人的幻境般的縹緲景致,而給魯迅影響更大的卻是勞動者創造并扮演的兩種戲劇形象——兩種特色的“鬼”:一種是“女吊”,“一個帶復仇性的,比別的一切鬼魂更美,更強的鬼魂”;一種是活潑而詼諧,老百姓與他最為稔熟也最為親密的“無常鬼”。

當十來歲的魯迅和城鄉的看客們聽到悲涼的喇叭聲,屏住氣的時候,“女吊”出場了:“大紅衫子,黑色長背心,長發蓬松……”,“她將披著的頭發向后一抖”,魯迅才看清她的臉孔:“石灰一樣白的圓臉,漆黑的濃眉,烏黑的眼眶,猩紅的嘴唇。”正當魯迅驚異于她的相貌和她的“四顧,傾聽,似驚,似喜,似怒”的神情時,突然聽到驚心動魄的悲哀凄厲的聲音:“奴奴本是良家女,呵呀,苦呀,天哪!……”這聲音,長久地在魯迅心頭回蕩。

魯迅及時次看到勾攝生魂的使者“無常鬼”的出場,是在深夜坐在戲臺下的船上的凝望中:“雪白的一條莽漢,粉面朱唇,眉黑如漆,蹙著,不知道是在笑還是在哭。”“他一出臺就須打一百零八個嚏,同時也放一百零八個屁”,這才自述他的履歷,說是因為同情一個鬼魂,暫放還陽半日,不料被閻羅責罰,從此不再寬縱了——

那怕你,銅墻鐵壁!

那怕你,皇親國戚!

……

和最普通的勞動者一起,魯迅不止一次高興地正視這“鬼而人,理而情,可怖而可愛的無常;而且欣賞他臉上的哭或笑,口頭的硬語與諧談”。魯迅贊曰:“何等有人情,又何等知過,何等守法,又何等果決,我們的文學家做得出來么?”三十多年之后,魯迅依著往昔的印象和記憶,依著對搜集到的材料的新的研究,在《朝花夕拾》及后記中對“無常”做了生動的文字描寫和線條勾畫,并對不同的圖像做了比較研究。顯然,我們看到,魯迅手繪的“活無常”,其神韻是其他任何刻本上的“無常”所無法比擬的。

魯迅從小就受到了民間戲劇藝術的審美影響。他為社戲中舉行請怨鬼儀式時的格外緊張嚴肅的氣氛,為“女吊”“無常”出場時格外緊張高揚的情緒所震動、所感染,這種剛烈的、緊張的情緒簡直成為魯迅一生中的情緒基調。而作為“女吊”與“無常”形象的白得純凈、黑得凝重、紅得熱烈的強烈色調,又大體上成為魯迅一生所欣賞和追求的色彩基調。

百草園

我家的后面有一個很大的園,相傳叫作百草園。……

不必說碧綠的菜畦,光滑的石井欄,高大的皂莢樹,紫紅的桑椹;也不必說鳴蟬在樹葉里長吟,肥胖的黃蜂伏在菜花上,輕捷的叫天子(云雀)忽然從草間直竄向云霄里去了。單是周圍的短短的泥墻根一帶,就有無限趣味。……

從百草園到三味書屋》

連早已是中國最有名望的文學家魯迅,也不知道怎樣才能創造出更能充分描述和表現兒時樂園的文字了。不管生命的車輪碾過了多少溝溝坎坎,只要一回到他的百草園,即如春雨灑落,蒼涼堅硬的心立刻柔和歡悅起來。

童年是人生的春天,童趣是春天里燦爛的陽光。誕生在大宅高墻之內的“少爺”,來到這個世界上之后,看到的只是烏瓦粉墻單調的黑白分明和院子里高墻上的四角的天空。當他蹣跚著走出后門來到外部世界的時候,眼前突然一亮,及時次發現了豐富的自然的色彩,發現了可觸可摸可傾聽可交談的自然的生命、自然的朋友,發現了自然的無限樂趣。

于是,人與自然的依戀,熱愛自然,熱愛生命,尤其是熱愛弱小生命的種子,就這樣深埋在魯迅的心底,即使如長媽媽要他當心草叢里的赤練蛇和墻頭上的美女蛇的告誡,也絲毫阻止不住他對自然的貼近與向往。

于是,百草園成了魯迅童年的樂園,成為他永遠的精神的家園,成為他生命中一個重要的情結。后來,他選中北京八道灣那處大院落,一個重要原因是那有不算小的園地;再后來親手設計改造北京阜成門內西三條那處小院落,特意在“老虎尾巴”后面開辟了一個小小的后園。他總想把家園中的綠色帶一些給沙漠般的北國,他更渴望留住童年的生機以充實孤獨寂寞的中年。

隨著年齡的增長,當魯迅不得已必須告別他的百草園中的鳴蟬、黃蜂、蜈蚣、斑蝥、蟋蟀朋友們的時候,必須告別他的石井欄、皂莢樹、桑椹、何首烏、木蓮房、覆盆子朋友們的時候,他帶走了多少留戀、無奈與惆悵!

魯迅的百草園情結,魯迅對自然的情意,對生命的熱愛,與對民間故事、神話傳說、民間戲劇的喜歡融合在一起,不僅培養了魯迅善良的心性,豐富的情感,也培養了魯迅對藝術的敏感,對繪畫藝術最初的濃厚興趣。魯迅小時候最心愛的寶書是常相伴的保姆長媽媽給他找來的《山海經》(后因此木刻本刻印十分粗拙,又另買一部石印的,每卷都有圖贊,綠畫紅字,精致得很);最愛看的書是自己花了二百文錢買來的有許多圖的《花鏡》(以后多次批校);最愛搜集的是繪畫的書。少年魯迅過年時得到的壓歲錢,大多用來買了心愛的畫譜,并由此大開買書之風。少年魯迅搜集的畫譜,至少可以開出如下的目錄:《爾雅音圖》《毛詩品物圖考》《海仙畫譜》《海上名人畫稿》《阜長畫譜》《椒石畫譜》《百將圖》《點石齋叢畫》《詩畫舫》《古今名人畫譜》《天下名山圖詠》《梅嶺百鳥畫譜》《晚笑堂畫傳》《芥子園畫譜》等。

由愛看而影描。用很薄的紙影描,描畫出來的至少有:《蕩寇志》,約有百余頁,訂成一冊;《西游記》,一本,“因為要錢用,賣給一個有錢的同窗了”;《野菜譜》,災民度荒充饑的野菜標本,每幅圖配一首通俗歌謠般的圖贊,魯迅特別喜愛。由影描而創作。魯迅曾給小弟弟周建人畫過一個扇面,純墨畫:一塊石頭,旁生天荷葉,一只蝸牛在石上爬,另有雜草數叢。由此,不能不想到魯迅的《野草》,不能不想到魯迅與美術美育,魯迅與中國現代書籍裝幀,特別是魯迅與中外版畫,魯迅所開創的中國現代版畫的過去和現在。

著作謹嚴豈徒中國小說史,遺言猶沉痛莫作空頭文學家。

——蔡元培

與其說魯迅先生的精神不死,不如說魯迅先生的精神正在發芽滋長,播散到大眾的心里。

——葉圣陶

魯迅先生無意做詩人,偶有所做,每臻絕唱。

——郭沫若

要冒這一切偉大的長期紀念的必得辦到,由一個先決條件:學習魯迅!

——茅盾

做活動買的喜歡

好書,圖文并茂。

好,非常喜歡。

我喜歡,印刷清晰度高,是正版,作家出版社出版的,裝訂的形式,包裝設計,都喜歡。推薦這本。

我喜歡,印刷清晰度高,是正版,作家出版社出版的,裝訂的形式,包裝設計,都喜歡。推薦這本。

這本書和店家描述的是一樣的,精裝版,裝幀精美,封面典雅,用紙考究,排版清晰,好評,贊一個。

這本書和店家描述的是一樣的,精裝版,裝幀精美,封面典雅,用紙考究,排版清晰,好評,贊一個。

本書為大開本,雙色印刷,有圖有文字,非常喜歡,正版書籍,裝幀精美,雙封面精裝,值得購買,更值得珍藏。

本書為大開本,雙色印刷,有圖有文字,非常喜歡,正版書籍,裝幀精美,雙封面精裝,值得購買,更值得珍藏。

精心編校,用紙考究,用墨環保,字號夠大,印刷清晰,值得信賴,內有精彩配圖,圖文并茂,雙色印刷,性價比非常的高。

精心編校,用紙考究,用墨環保,字號夠大,印刷清晰,值得信賴,內有精彩配圖,圖文并茂,雙色印刷,性價比非常的高。

真心的不錯,紙張的質量也非常的好。發貨速度快,客服態度好,物流也是超級的快,包裝嚴密,寶貝沒有損壞,下次還會選者這家店購買。

真心的不錯,紙張的質量也非常的好。發貨速度快,客服態度好,物流也是超級的快,包裝嚴密,寶貝沒有損壞,下次還會選者這家店購買。

正版書籍,排版有序,字號大,精裝正版圖書,非常不錯,里面有很多插圖,我非常喜歡,另外,封面設計也非常不錯,性價比很高,值得購買,還可以買來作為收藏。

正版書籍,排版有序,字號大,精裝正版圖書,非常不錯,里面有很多插圖,我非常喜歡,另外,封面設計也非常不錯,性價比很高,值得購買,還可以買來作為收藏。

快遞挺快的,昨天買的,今天下午就到了,客服的服務也比較好,買的過程中出現了很多問題客服都很有耐心的解決了,很貼心,就喜歡這樣的賣家,贊一個。

快遞挺快的,昨天買的,今天下午就到了,客服的服務也比較好,買的過程中出現了很多問題客服都很有耐心的解決了,很貼心,就喜歡這樣的賣家,贊一個。

詳細的詢問了客服,覺得這個本書很不錯,挺實惠的。發貨速度快,快遞也很快,贊一個,包裝挺嚴的,寶貝在途中沒有損壞,非常的不錯。

紙張、字跡上都能看的出來是正版書籍,比較不錯,客服很有耐心,寶貝和店家描述的一樣,店家的發貨速度很快,快遞也非常的給力,大贊一個。

印刷清晰度高 性價比很高 雙封面精值得珍藏的書籍

覺得這個本書很不錯,這個價格很值了,內容豐富全面

有圖有文字,非常喜歡,正版書籍,裝幀精美

值得一看的書,值得反復揣摩。

很不錯的!

了解魯迅先生的書

了解魯迅先生的書

好評 快遞很快

活動很劃算

沒仔細看,隨便翻翻,挺好

非常好的一本書

非常好的一本書

紙張很好,印刷也很清晰,是正版好書。

不錯的一本書 對了解魯迅 看魯迅的一生 一本書足矣

喜歡魯迅的必須收藏,海量照片,還有那個時代的風骨和氣質

喜歡魯迅的必須收藏,海量照片,還有那個時代的風骨和氣質

天地社的書,越來越有人文深意,選題也越來越有味道了,喜歡~~

天地社的書,越來越有人文深意,選題也越來越有味道了,喜歡~~

一改對魯迅的刻板印象,原來是這么一個有情趣,懂生活的天秤座美男子。

一改對魯迅的刻板印象,原來是這么一個有情趣,懂生活的天秤座美男子。

大開本,精裝、書中排版很疏朗,看著比較舒服,字號夠大也不傷眼睛,非常不錯,值得收藏,更值得購買。

大開本,精裝、書中排版很疏朗,看著比較舒服,字號夠大也不傷眼睛,非常不錯,值得收藏,更值得購買。

這本書我幾乎一口氣翻完的,原來對魯迅零碎的印象穿起來,形成了對他一生的體悟,佩服他,中國的脊梁。

這本書我幾乎一口氣翻完的,原來對魯迅零碎的印象穿起來,形成了對他一生的體悟,佩服他,中國的脊梁。

以前很多只聞其名未見其人出現在魯迅文章里的人事物,都可以在這本書里找到影像,一個活生生的魯迅!

以前很多只聞其名未見其人出現在魯迅文章里的人事物,都可以在這本書里找到影像,一個活生生的魯迅!

魯迅先生是我最崇敬的作家,他的各種傳記我收藏了很多,這部畫傳圖文并茂,史料詳盡,很有價值,值得收藏。

魯迅先生是我最崇敬的作家,他的各種傳記我收藏了很多,這部畫傳圖文并茂,史料詳盡,很有價值,值得收藏。