走出晚清:大師們的涅槃時代》

本書為經典史詩級民國大師集體傳記“民國清流”系列之前傳。沿襲“民國清流”系列圖書風格,呈現出1912年至1916年新文化思潮洶涌澎湃的壯麗景觀,客觀再現20世紀初中國文化進程的巨大蛻變。

時值列強掀起瓜分中國狂潮,中國面臨民族危機,康有為、梁啟超、章太炎、嚴復、譚嗣同、黃遵憲、柳亞子、蘇曼殊、章士釗等傳統文人開始思考救國之道并努力付諸實踐。他們倉促而毅然地登上歷史舞臺,以“鼓民力、開民智、新民德”為己任,自覺地自我啟蒙,傳播新學,通過文化進行救亡圖存,表現出“民族之正氣”以及文化生命的巨大魅力。

在這個文以載道的傳統國家,在史無前例的時代巨變中,傳統文人遭遇各種困境、苦悶與彷徨,必須做出艱難的抉擇與突圍。他們在精神和思想領域奮力跋涉,以文字為武器,在實現相當文化和文學成就的同時,也希圖借此找到一條走出晚清桎梏的文化轉型之路,完成自身的涅槃。

一如既往,作者不囿于固有定論,依據翔實的史料,客觀地描寫大師們的崇高與卑微、飛揚與落寞,真實地還原其獨特而復雜的文化品格和人格。

民國清流:那些遠去的大師們 》

本書是部關于民國清流、一代大師們的長篇集體傳記和史詩力作。

民國六年至民國十六年(1917至1927年),中國呈現了與春秋戰國時期的“百家爭鳴”相比肩的思想活躍、文化燦爛的局面。繼承了傳統“士”擔當精神的一代民國清流,“以天下為己任”,為民族自尊、學術自尊,在風云動蕩的時局中扮演著先鋒角色。他們學問超絕而又狷介不羈;相互間道義學問相砥礪,卻在時代大潮的沖擊下不斷被分化,一時間龍吟虎嘯,各領風騷,折射了一個大時代的風起云涌、雪雨陰晴。

本書次系統地講述了那些特立獨行的民國文化大師們在思想、學術、政見、工作和生活各個層面,互相交流、碰撞、交鋒過程中的友誼、恩怨、是非、因緣與分合,生動地再現了他們在近代中國的重大轉折時期的生活圖景,刻畫了他們各自獨特的人格魅力和文化品格,忠實講述了他們的偉大與卑微,崇高與缺陷,描繪了一軸無比輝煌的民國文化巨星畫卷。

民國清流2:大師們的“戰國”時代》

本書系民國清流大師們的集體傳記系列之二。

本書沿襲《民國清流1:那些遠去的大師們》的風格,承接部的歷史階段(1917年至1927年),呈現出民國十六年至民國十九年(1927年至1930年)文化主戰場的“戰國”景觀。

時值國內政局巨變,國共兩黨合作破裂,政治斗爭激烈而嚴酷。五四新文化運動時期舉起大旗的文化主將們出現嚴重的分化,蔡元培、魯迅、茅盾、瞿秋白、丁玲、葉圣陶、柔石、胡適、沈從文、林語堂、郁達夫、梁實秋、包天笑、周瘦鵑等紛紛來到上海,一時間,民國文化思想界風起云涌,各文化流派旗幟鮮明,針鋒相對,演繹出文化界的交鋒論戰與恩怨情仇。

作者不囿于故有定論,依據翔實的史料,客觀真實地反映文化中心轉向上海的這一時期,民國大師們分化與交鋒的歷史真相。那些特立獨行的民國文化大師,用自己的人格風骨、思想情懷、學術風范,鑄就了民國文化史上的又一段風流。

民國清流3:大師們的中興時代》

本書系民國清流大師們的集體傳記系列之三。

本書沿襲《民國清流1:那些遠去的大師們》《民國清流2:大師們的“戰國”時代》的風格,承接前兩部的歷史階段(1917年至1930年),講述民國二十年至民國二十五年(1931年至1936年)再次成為文化主戰場的北平呈現出的中興景觀。期間,國共兩黨合作破裂之后,政治斗爭激烈而嚴酷,日寇逐步開展侵華活動。民族內憂外患的危急關頭,中國知識分子如何抉擇?

文化主將們嚴重分化后,紛紛從上海回歸北平,新的知識分子成長起來,“天才成群地來”,胡適、周作人、老舍、廢名、章太炎、劉師培、劉半農、俞平伯、沈從文、冰心、金岳霖、蕭乾、張恨水、朱自清、錢穆、傅斯年、陳寅恪、梁實秋等大師,或選擇振臂高呼,團結民眾,救亡圖存,或選擇滅跡山林,躲進小樓成一統,追求個人成就。民國學界一時云蒸霞蔚,是為中興時代。

作者不囿于故有定論,依據翔實的史料,客觀地描寫民國大師們的崇高與卑微、飛揚與落寞,真實地還原他們獨特而復雜的文化品格和人格。

民國清流4:大師們的抗戰時代》

本書系民國大師們的集體傳記系列之四。

本書沿襲《民國清流1:那些遠去的大師們》《民國清流2:大師們的“戰國”時代》《民國清流3:大師們的中興時代》的風格,承接前三部的歷史階段(1917年至1936年),呈現出1937年至1945年八年抗戰時期悲壯而慘烈的文化景觀。

七七事變之后,國難當頭,民國知識分子自覺站在統一戰線的大旗下,演繹了一部壯烈激越的抗戰史詩。無論是在國統區、解放區,還是在淪陷區,抑或上海的“孤島”,“民族”“救亡”的主流都激起了巨大的民族凝聚力,讓抗戰時期的文化思想界空前統一。胡適、郁達夫、老舍、沈從文、梁漱溟、茅盾、張恨水、聞一多、鄭振鐸、馬寅初、陳寅恪、吳宓、趙樹理、丁玲、蕭軍等,做著他們認為文人應當做的事情,在抗日救國的路上披肝瀝膽,以各自的姿態,演繹著知識分子的氣節、風骨與擔當。

作者不囿于故有定論,依據翔實的史料,書寫被遮蔽的歷史,刻畫真實生動而豐富的人物命運,立體式地彰顯了民國大師們獨特而復雜的文化品格和人格。

文壇亦江湖 : 大師們的相重與相輕》

他們,個性或狷介,或癡狂,或迂腐;他們,性情不失風骨、風趣和浪漫;他們,品格清風朗月、蒼松勁竹。他們是近現代飄逸浪漫的士人才子,卻也在變幻莫測的時代大背景下,不可避免地演繹著中國文壇江湖的風雨激蕩和恩怨紛爭。

相知、相敬、相重者,莫如胡適與陳獨秀,胡適與,馮雪峰與魯迅,吳祖光與兩任妻子呂恩、新鳳霞;愛恨糾葛、難分難解者,莫如徐志摩與張幼儀、林徽因、陸小曼;交惡糾纏、怨懟一生者,莫如魯迅與周揚,胡風與周揚,丁玲與周揚;孰是孰非實難道斷者,莫如錢鍾書、楊絳夫婦與魯迅……作者用清麗文筆,將風流云散的大文人恩怨風景盡落紙上,如此真實、清晰、可感。

作者所書,不囿于既有定論,不人云亦云,而是鉤稽翔實史料,重尋這些大文人之間相交與相重、分歧與相輕的是非恩怨;通過事實和細節剖析人物個性,透視世道人心,客觀公正地褒貶這些大文人豐富復雜的人格與文化品格。

汪兆騫

生于1941年,人民文學出版社編審,原《當代》副主編兼《文學故事報》主編。中國作協會員。著有《往事流光》《香盈碧蓮花》《春明門內客》《記憶飄逝》《紫塞煙云》《張騫》等,新近出版有《民國清流1:那些遠去的大師們》《民國清流2:大師們的“戰國”時代》《民國清流3:大師們的中興時代》《民國清流4:大師們的抗戰時代》《文壇亦江湖:大師們的相重與相輕》,深受讀者好評。

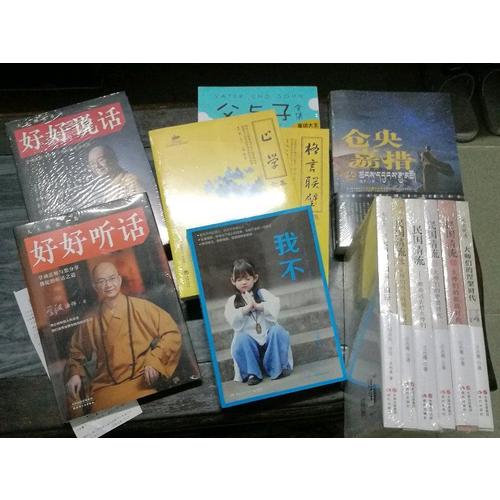

走出晚清:大師們的涅槃時代

民國清流:那些遠去的大師們

民國清流2:大師們的“戰國”時代

民國清流3:大師們的中興時代

民國清流4:大師們的抗戰時代

文壇亦江湖 : 大師們的相重與相輕

走出晚清:大師們的涅槃時代》

及時章 民國六年(1917年) / 001

陳獨秀、胡適應北京大學校長蔡元培之邀,分別出任該校文科學長和教授。二人先后在《新青年》發表《文學改良芻議》、《文學革命論》,率先舉起文學革命的大旗,一個嶄新的《新青年》時代呼之欲出。暮氣沉沉的北大逐漸成為新文化運動的精神高地。、錢玄同、劉半農、周氏兄弟等一代新型知識精英,也開始登上了歷史舞臺,開創了以現代文明為核心的新文化運動。

第二章 民國七年(1918年) / 063

就在辛亥革命步履艱難之時,北京的新文化運動,卻有一抹春色。《新青年》改組為同人刊物,由陳獨秀、胡適、、錢玄同、沈尹默、高一涵六人輪流編輯,請撰稿人周氏兄弟、劉半農等人協助辦刊。周樹人以魯迅筆名發表《狂人日記》等小說,我們民族文學的面貌、氣象、精神、靈魂,煥然一新。胡適、魯迅成為中國現代思想史、文學史上并峙的雙峰。

創辦《湘江評論》,寫《民眾大聯合》,胡適高度評價云:“一篇大文章,眼光很遠大,議論也很痛快,確是現今重要文字。”

與胡適開展“問題與主義”的學術討論,陳獨秀、、魯迅旗幟鮮明地站在胡適一邊。

陳獨秀、辦《每周評論》,有良知和正義感的報人章士釗、邵飄萍等辦《京報》、《時報》等,掀起輿論波瀾,給中國言論史留下一筆豐厚的遺產。

第三章 民國八年(1919年) / 095

民國八年,中國依然是獨裁者橫行的屠場和煉獄。新文化運動合乎邏輯地催生了“五四”愛國學生運動。那些從黑暗中突圍出來的知識分子,集體亮相,以啟蒙者和革命家的膽魄,繼續奮力開啟新時代的閘門,一路高歌猛進,為20世紀的中國歷史譜寫了新的序言。

第四章 民國九年(1920年) / 141

民國九年,比起波瀾壯闊的民國八年,少了些紅火,但并不沉寂,“五四”余波仍在蕩漾。各種政治派別博弈的同時,知識分子關于新舊之爭,也日趨激烈。陳獨秀、等傾向政治革命,宣傳馬克思主義、秘密醞釀成立共產黨。胡適出版新詩《嘗試集》,成為“新詩老祖宗”,他還與高一涵等人發起《爭自由的宣言》,為爭自由而戰。魯迅進北大當講師,講授《中國小說史略》。他對盲目引進“俄國思潮”,有振聾發聵的回答:“中國人無感染性,他國的思潮,甚難移殖(《致宋崇義》1920年5月4日)。”周作人作《人的文學》、《平民的文學》、《思想革命》,提倡“為人生的文學”,贏得遠遠超過魯迅的聲譽。

道不同,不相為謀,《新青年》時代接近尾聲。

第五章 民國十年(1921年) / 171

民國十年,是中國社會劇烈震動的一年,也是民國清流激蕩分化的歲月。大多數知識分子繼續高舉“個性解放與自由”的旗幟,而部分人放棄“五四”個性主義,走向無產階級戰斗集體主義,創立了中國共產黨。民國清流各自扮演了不同的歷史角色,青史留名。

第六章 民國十一年(1922年) / 191

民國十一年,是個天災兵禍頻仍的年頭。1月19日,武漢酷寒,天降大雪,凍死很多人。4月直奉戰爭爆發,在這場血戰中,百姓生命慘遭屠戮。6月16日南方陳炯明兵變,炮轟總統府,局勢動蕩混亂。同時,文化界和輿論界,爭取言論自由的斗爭,卻是這一年的主題。一個以歐美派留學生為主的文人集體,在他們的精神領袖群體的帶領下,繼續向武人的專制統治,莊嚴地宣告他們的政治主張。

第七章 民國十二年(1923年) / 223

民國十二年的及時天,孫中山發表《中國國民黨宣言》,發國民黨改組之先聲。二十六天后,蘇俄表示傾力支持孫中山。孫中山與蘇俄代表聯合會發表聲明表示:共產組織及蘇維埃制度均不能引用于中國,雙方認為,“中國最要最急之問題,乃在民國的統一之成功,與國家的獨立之獲得”。

6月12日在中共第三次代表大會上,中共決定與國民黨合作。10月28日,孫中山任命廖仲愷、、、張繼、戴季陶五人為國民黨改組委員,著手籌備改組國民黨。

北洋政府的反動統治更加黑暗且風雨飄搖。其通過“取締新思想”議案,控制輿論。2月7日,吳佩孚武力鎮壓京漢鐵路工人大罷工,殺害共產黨人施洋等五十余人,制造了血腥的“二七”慘案。慘案發生第二天,吳佩孚就以“鼓動罷工,擾亂社會秩序”罪名,查封了漢口《真報》。2月16日,中共的《向導》遭查封。四月因林水白在《社會日報》揭露曹錕賄選總統丑聞,該報被封,林被監禁三個月。8月27日,天津的《京津泰晤士報》也因反對曹錕賄選,被禁止在租界外發行。10月,上海的《時報》因發表反對直系軍閥的新聞被禁郵……1923年,知識分子與當局的“不合作宣言”,成了主旋律。

第八章 民國十三年(1924年) / 257

民國十三年(1924年),大小軍閥為繼續分割山河而使得烽煙四起——齊盧之戰,直奉火拼……百姓飽受戰亂之苦。民國的締造者孫中山,經歷了漫長痛苦的奮斗和摸索之后,局勢出現了新的轉機。他在蘇俄和中國共產黨的幫助下,終于改組了國民黨,確定了“新三民主義”和聯俄、聯共、扶助農工的三大政策,并在年初順利地召開了國民黨的“一大”,咄咄逼人地在南方崛起。

是年的民國清流,除共產黨人陳獨秀、、瞿秋白等有明確政治理想外,更多人也懷著希冀,以文學為武器,繼續尋求各自的改造社會之路。他們沒有忘記自己的理性良知和社會責任。可悲的是,因為各有不同的精神追求和不同的價值選擇,他們卻陷入了無休止的混戰。

第九章 民國十四年(1925年) / 279

1924年12月31日,孫中山扶病入京,受到包括在內的北京十萬各界群眾的熱烈歡迎。其入京后發表《入京宣言》,稱“乃為救國”,但并沒給段祺瑞控制下的北京帶來變化,如遭到國民黨反對的“善后會議”如期舉行。

3月12日孫中山逝世,國民黨成立治喪委員會,擔任秘書股中文主稿。

巨星隕落,舉國哀慟。反動軍閥依然我行我素。4月,京師警廳新制定的《管理新聞營業規則》控制言論,遭到胡適、陳西瀅、錢玄同等十八位知識分子抵制。他們聯名致函司法總長章士釗,提出閣議撤銷這一規則,以維護言論出版自由。

是年5月30日,爆發“五卅慘案”,激發了洶涌澎湃的民族浪潮。6月3日,鄭振鐸、茅盾、葉圣陶、胡愈之等創辦《公理日報》。瞿秋白主編的《熱血日報》面世,邵飄萍也從6月起在《京報》推出清華學子王造時主編的《京報副刊》,連續報道了“五卅慘案”,進行反帝宣傳。

知識分子反專制,爭自由,仍是該年思想文化戰線的主流。而5月11日發生的北京女師大驅逐校長楊蔭榆出校運動和該年底的11月29日,“認定改造人心——思想革命,是急務中的急務”的《晨報》,被暴徒縱火焚毀疑案,讓知識界變得撲朔迷離。

當我們悵望民國十四年的紛亂的文化星空,你會悲哀地發現,透過曾經同是新文化的主將,陳獨秀、胡適、周作人等人圍繞著上述兩案的紛爭及其關于政治、思想、文化的紛爭,已深刻地反映出知識分子內部分裂已愈來愈嚴重。

第十章 民國十五年(1926年) / 309

民國十五年依然是北洋軍閥橫行肆虐、充滿肅殺之氣的一年。慘案繼續不斷發生。

3月18日,段祺瑞悍然槍殺47名、傷200多名和平請愿的學生和民眾。“三 一八”慘案發生后,邵飄萍、成舍我主辦的《京報》《世界日報》等紛紛報道事件真相,嚴厲譴責這場殺戮。

朱自清、魯迅、周作人、林語堂等作家也紛紛發表文章抨擊反動政權;王世杰、高一涵、許士康、陳翰生等在《現代評論》周刊發出抗議聲討之聲。上海的葉圣陶、鄭振鐸等以文學形式發出怒吼。

、張宗昌等在段祺瑞垮臺后,殺氣騰騰入京,先后殺死民初新聞史上熠熠閃光的邵飄萍和林白水。《京報》、《社會日報》隨之被查封。魯迅、蔣夢麟、等都上了黑名單。共產黨人面對黑暗和殺戮,勇敢地率領民眾沖鋒陷陣,無私無畏。知識分子站在民眾一邊,表達道義立場。梁啟超、胡適、徐志摩、陳寅恪等于春秋更替、風雨晨昏中,繼續追逐新文化之夢……

第十一章 民國十六年(1927年) / 339

1927年,從北京到南方,中華大地彌漫著血腥猙獰和死亡的氣息。

義士喋血,大師殞命。

在軍閥統治下的北京,共產黨人被推上絞刑架,英勇就義;白發書生王國維,自沉昆明湖,國之魂消;首領康有為病死青島。三位文人精魂美魄,如火如炬。

空前屠殺,鮮血成河。

北伐軍席卷江南。“四一二”,上海寶山路再次被鮮血染紅。國民黨軍隊悍然向徒手民眾開槍,“傷斃至百余人”。鄭振鐸、胡愈之、章錫琛等聯名致信國民黨元老蔡元培、吳稚暉等,發出抗議之聲,并于4月15日在《商報》發表。

廣州的共產黨人蕭楚女4月被殺獄中,趙世炎、陳延年被殺于上海,共產黨人李漢俊、《大江報》創始者詹大悲遇難于武漢。

作家郭沫若、郁達夫、成舍我、章乃器、周作人都以筆為武器,批評時政,激濁揚清。4月26日,商務印書館的高夢旦寫信給胡適:“時局混亂已極,國共與北方鼎足而三,兵禍黨禍,幾成恐怖世界,言論尤不能自由。”

是年,中國政局發生巨變,“北伐”成功已成定局,國共兩黨分裂也成事實,國民黨通過軍事手段建立了的南京政府。而文化界卻依然是紛紛亂象,創造社、太陽社與魯迅的論戰,魯迅與其他學者、作家的爭斗也從未停止。

民國清流:那些遠去的大師們 》

海峽兩岸,兩種對立的社會制度,敵對的意識形態,冤家對頭的和,對一個不識相且不為時所用的文化人胡適,卻同仇敵愾,相互策應,大動干戈,實為歷史所罕見,不僅充滿悖論,又意味深長,或正因如此,方顯承受誤會和扭曲的胡適的思想、文化價值。

胡適是位相對清醒的自由主義知識分子,他是最早洞悉強調平等忽視自由會帶來危險的人,也是認定只熱衷主義、不研究問題會給中國造成災難的人。后來我們對胡適只有批評,沒有研究的格局,便是這種惡果。

劉師培沉默多時,他一直對陳獨秀、錢玄同有些偏激的言論不以為然,對他們習慣把對待新文化運動的態度,作為評判時人進步與反動的標準,尤不敢茍同。劉師培認為,陳獨秀、錢玄同等那種順我者昌、逆我者亡的歷史觀,非但解決不了復雜的文化問題,更有可能誤導國人誤讀歷史,只要西學,摒棄傳統。

辜鴻銘在那個時代是一道文化風景,他活著是個傳奇,他去天國后留下太多關于中國文人的神話。他是個充滿矛盾又極為和諧的學者,他變態地猥褻女性,他又淋漓痛快地大罵政客,他到西方留學卻一針見血地批判西方文明的種種弊端。而最可貴的是他的罵是出于義理和公心。

就群體而論,晚清和民國時期的文人最為放誕,最為淋漓盡致,表現了有操守文人的崇高人性。章太炎將袁世凱授的勛章做扇墜,辜鴻銘拖長辮教訓毛姆,金岳霖與雞共舞,錢玄同“人到四十就該死”……一個個鮮活的靈魂,躍然青史。

“五四”前后,文化的激進派如陳獨秀、錢玄同等及文化保守派如林紓、黃侃等,都未能避免偏激。值得深思的是,所有激進派和保守派,在一定歷史作用下,常會相互轉換。北洋軍閥統治中國時,軍閥們留給國人的印象幾乎都是作惡多端、猙獰可怖的面孔,殊不知他們退出政壇后,面對日本人的誘惑和收買,卻顯示出錚錚傲骨,堅決抗日。

黃侃桀驁不馴,卻才華橫溢,思維敏捷過人,國學功底深厚,為一大家。有一次有人求他一篇碑文,約好六日以后來取,等人家取時,他卻早已將此事忘得干干凈凈。他忙讓其就座,接著研磨鋪紙,凝思片刻,揮毫一蹴而就。連上下款帶正文剛好到一格。觀者莫不嘆服……

民國清流2:大師們的“戰國”時代》

姜紹謨與蔡元培共事多年,深受蔡先生的人格精神感染。蔡先生為學界領袖,卻極為儉樸平易。每次外出所帶行李有二:鋪蓋袋、手提箱各一。箱內除換洗衣物,便是書籍文具。蔡元培左腳動過手術,行走不便,卻從不讓人幫扶。每次外出,姜紹謨都想為先生整理行囊,但當他走進先生屋里,總是見先生已整理好,微笑地等著他呢。姜紹謨記得,那次從象山搭乘小漁船去福州,風大浪高,小船在波峰浪谷間顛簸,時時都有翻船的危險。先生卻極為鎮定,風浪略小時,見姜紹謨暈船嘔吐不止,蜷臥船角,便講起“《蘇報》案”屈死于獄中的鄒容,講起徐錫麟、秋瑾舍生取義,講到動情處,仰天長嘯,哭聲直沖夜空……

所謂“鴛鴦蝴蝶派”,并不像語絲派、新月派及創造社那樣有組織,有文學綱領,有社團出版社和社刊。即使有三五同好,組成小團體,出版刊物,也沒有明確的組織綱領或者系統理論,甚至連名稱都沒有。這個小說流派是由無數創作個體構成的獨特文學景觀。鑒于他們對文學的獨特貢獻,理應在現代文學史上占一席之地,但至今,也沒有得到客觀的歷史評價,甚至他們那被人冠上的“香艷”、充滿鄙視的“鴛鴦蝴蝶”之名,都沒有被摘掉,至今仍被沿用。

《梅蘭芳》以“犀利的影射性敘事,彰顯了批判和警戒之意”,但其內容涉及梅蘭芳早年的私寓經歷。私寓又稱相公,被男性玩弄或被貴婦包養。當時文人墨客亦多喜到名伶家賦詩宴游。私寓是當時梨園風俗。自民國始,尊重伶人人格,私寓亦被官方禁止。私寓雖是生活、生存所迫不得已而為之,但畢竟是伶人最傷痛、最無尊嚴、最不愿人提及的經歷。故受到廣大梅迷們的聲討,釀成軒然大波。以致連載《梅蘭芳》的京師《國華報》被勒令停刊。為此,穆儒丐便與梅迷們結下宿怨,從此寫文著書,更肆無忌憚地攻擊梅蘭芳。其《選舉伶王記》,變本加厲地揭梅老板的老底,還影射了力捧梅蘭芳的齊如山。因梅迷勢力較大,穆儒丐在北京受到排擠,報館也不敢再聘用他,只能出關遠走東北。他在完成了《梅蘭芳》全書后,交給有日本背景的盛京時報出版社出版。梅迷聞之,即買斷小說,然后銷毀,故《梅蘭芳》一書存世極少。

周瘦鵑還寫了不少提倡孝道、贊譽節烈的小說,在文壇引起爭議。他的《父子》,寫父親被撞,失血過多,品學兼優的兒子獻血救父,父親活了,兒子卻死了。不想鄭振鐸在《思想的反抗》中批評道:“周瘦鵑腦筋里竟還盤踞著這種思想。”郭沫若在《致西諦(鄭振鐸)先生的信》中,則從醫學角度,指出“周瘦鵑對于輸血法也好像沒有充分的知識”,“惹人笑話”。

如果讀1927年1月在上海的郁達夫的日記,你會看到即便是追求革命者之郁達夫,他的行為和精神狀態與包天笑筆下的人物也頗為相似,如為了愛情的失魂落魄,“去大世界聽妓女唱戲”,“喝醉了,就上馬路上打野雞(妓女) ”,“去燕子窩吸鴉片”(1927年郁達夫《日記九種》)。

徐新六在1927年1月12日給胡適的信中也說,“兄西游后,政治思想頗多變更,在各處通訊中所見兄之議論,弟贊成甚多”。又說“俄國革命對于舊式之社會雖有震撼摧拉之力,我輩亦不能見其力大而即以為是”。徐志摩對胡適贊揚蘇聯頗不以為然,他在回胡適的信中,先調侃道:“你的相片瘦了,倒像一個鮑雪微兒(布爾什維克)。”然后駁斥胡適肯定蘇聯的觀點。

芳子與周建人的婚姻裂痕,始于周建人獨自離開北京四合院去上海工作。開始芳子以身懷六甲為由,不隨丈夫到上海。魯迅與周作人兄弟失和前,周建人曾回京省親,再次提出接芳子母子去上海,過自己的小日子。芳子不愿離開姐姐的細心照料,去人生地不熟的上海,過一切由自己操辦的苦日子,仍不答應丈夫的請求。等兄弟反目,魯迅搬出八道灣在西三條另購了小院,周建人又回京探親。魯迅搬出已顯空落的八道灣,周建人不希望他的妻兒還寄人籬下,由二哥二嫂照顧。過丈夫出門工作,老婆在家侍候,女兒在膝前打鬧,是他向往的生活。芳子想得倒也簡單:中國不是有句古詩嗎,只要兩情相悅,又何必朝朝暮暮長相廝守。于是說,夫婿,我從日本搬到紹興,又從紹興換到北京,如今再讓我去上海,我不愿折騰了,有婆婆照顧,有姐姐、姐夫幫助陪伴,這樣的日子挺好。

1928年1月,郭沫若以筆名麥克昂在《創造月刊》上發表《英雄樹》一文,首次提出要創作“無產階級文學”的口號,便是一例。這種錯誤的文學觀,導致將魯迅當作主要批判對象,以魯迅為犧牲來祭“無產階級”的帥旗。錢杏邨寫《死去了的阿Q時代》,說魯迅的文學創作,“是濫廢的無意義和類似消遣的依附于資產階級的濫廢的文學”。杜荃的《文藝戰線上的封建余孽》則認定魯迅是“封建余孽”,是“二重反革命”,是“法西斯蒂”。

《革命外史》出版后,1929年6月,日文版也在日本以《支那革命外史》之名由“同文社”出版,作者署名仍是翁仲,譯者署名有點搞怪,為“東洋鬼”。

嗚呼,連日本都發現了《革命外史》的價值,而在上海,在國內一直被忽略、被遺漏、被輕慢,直到當下,中國文學史仍不正眼相視,奈何!

1928年秋天,剛從法國到上海暫住的陳學昭在《回憶魯迅先生》一文中說:“我及時次回國,留滬的二三個月間,我寓在沈雁冰夫人處。”茅盾家的后門,斜對著魯迅家前門。那時,魯迅與周建人同住一幢房子里。魯迅家開飯比茅盾家早,有時魯迅家已開飯了,常到魯迅家玩的陳學昭,還在與魯迅、周建人聊天,這時總會見到對門茅盾夫人德沚女士隔門朝這邊打招呼,王蘊如見到就會在后門喊:“陳先生吃飯去。”陳學昭這才回到茅盾家。

1928年初,葉圣陶正潛心醞釀《倪煥之》之時,創造社自詡革命家的馮乃超在《文化批判》及時號(1928年1月)上,寫了一篇題為“藝術與社會生活”的評論。文中對葉圣陶的文學創作,作了這樣的判斷:葉圣陶“他是中華民國的一個典型的厭世家”。

葉圣陶不以為然,也不與之爭論,而是將自己的一本小說集取名“未厭集”,并為該集寫了一篇短而精彩的題記。題記說:“有人說我是厭世家,自家檢察過后,似乎尚未。不欲去自殺,這個世如何能厭?自家是作如是想的。”

四一二反革命政變后的夏天,戴望舒北去北京,通過昔日上海大學同學丁玲的介紹,與胡也頻、沈從文、馮雪峰、魏金枝、姚蓬子等人結識。這是“京派”作家與“海派”詩人的及時次晤面。年輕的作家們不會想到,他們已逐漸以急進的步法,登上中國文壇的大舞臺,并將攪掀起波瀾。他們更未料到,作為“京派”和“海派”的代表人物,若干年后會被政治和文化邊緣化。

林語堂與魯迅的直接沖突,發生在1929年8月28日。

事情的原委是,為了編《奔流》,魯迅和北新書局的老板李小峰有了爭執。據魯迅方面介紹,矛盾由來是這樣的:《奔流》和“北新”的關系,原是魯迅選稿并編輯,“北新”退稿并酌送稿費。后來方知,李小峰并未這樣執行。為此魯迅辭去編輯責任。后經中間人調解,乃約定先將稿費送到魯迅處,由他寄出。后來又發生該付給作者孫用的稿費,李小峰仍未寄出(見1929年11月25日魯迅致孫用信)的事件。

魯迅編《奔流》第四期時,“又不再編下去”。而“北新近來非常麻木,我開去的稿費,總久不付,寫信去催去問,也不復”。這是魯迅在同年8月7日致韋叢蕪的信中的話。還說,“投稿者多是窮的,往往直接來問我,或發牢騷,使我不勝其苦,許多生命,銷磨于無代價的苦工中,真是何苦如此”。

但北新書局總對魯迅說窮,魯迅自然不信,因魯迅聽人說“他們將現錢搬出去開紗廠去了,一面又學了上海流氓書店的壞樣,對作者刻薄起來”。

此外,北新書局還欠了魯迅不少版稅,多次催索,也無結果,魯迅決定請律師打官司,靠法律解決了。魯迅8月17日致章廷謙的信中說:“老板原在上海,但說話不算數,寄信不回答,愈來愈甚。我熬得很久了,前天乃請了一位律師,給他們開了一點玩笑。”“老板今天來訪我,然已無及,因為我的箭已經發射出了。”

那時,潘梓年也是北新股東,用種種方法罵魯迅。見真要打官司,李小峰軟了下來,只能讓步,于是8月28日到魯迅家賠了540元后,又在南云樓設酒宴,請魯迅、林語堂吃飯,想要和解。令人想不到的是,席間杯酒言歡,魯迅與李小峰倒是和解了,而不知何故,卻與林語堂發生了沖突。

1928年至1929年秋,因無產階級“革命文學”的倡導,引發的那場有關“革命文學”的大論爭。太陽社及創造社以激進的姿態,宣揚文學的本質就是“階級意欲和經驗”的形象化組織,無產階級文學也就等于無產階級“意欲和經驗”的組織(《蘇聯“無產階級文藝派”爭論資料》)。

這就在文學與政治之間畫上了等號,使文學淪為宣傳的工具,徹底拋棄了文學遺產,以政治批評取代文學批評,唯我獨尊,對廣大作家大肆撻伐。他們首先拿魯迅、茅盾等開刀祭旗,特別對魯迅進行“總的清算”。認定他的阿Q時代已經過去,其作品已失去“現代意味”,“只能代表清末以及庚子義和團暴動時代的思想”,認為魯迅是“封建作孽”“法西斯蒂”“三重三反革命人物”。

林語堂真正“干政治”,是一次在趙元任家的聚會上,對剛從北平回滬的胡適提出的。那時,胡適正在北

很好,快遞很快!

很好,快遞很快!

好,很好的書

正版正品,挺好的