女人這東西

- 所屬分類:圖書(shū) >兩性關(guān)系>兩性關(guān)系

- 作者:[渡邊淳一]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書(shū)名:--

- 國(guó)際刊號(hào):9787510831836

- 出版社:九州出版社

- 出版時(shí)間:2014-12

- 印刷時(shí)間:2014-12-15

- 版次:1

- 開(kāi)本:32開(kāi)

- 頁(yè)數(shù):--

- 紙張:輕型紙

- 包裝:精裝

- 套裝:否

本書(shū)從經(jīng)驗(yàn)與情感出發(fā),以醫(yī)學(xué)理論為基礎(chǔ),詳細(xì)剖析了從青春期到更年期的八類女性(女權(quán)主義口號(hào)下的女人、信奉永恒愛(ài)的女人、同的女人、出軌的女人、歇斯底里的女人、說(shuō)謊的女人、性感缺失的女人、更年期的女人),她們?cè)谏鐣?huì)角色與情感生活中呈現(xiàn)出的與生俱來(lái)的優(yōu)勢(shì)與弱點(diǎn),以及特殊的心理與思維方式。

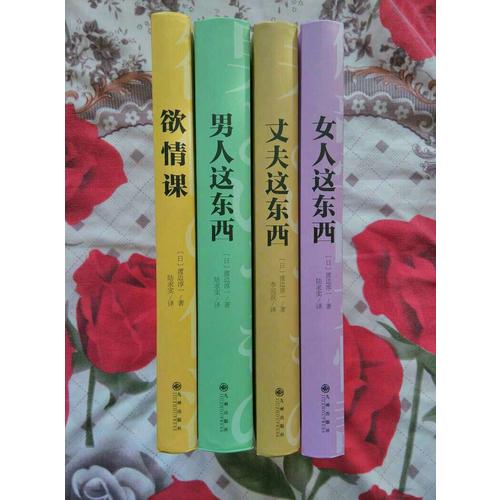

“兩性情愛(ài)指引四部曲”之二,繼以《男人這東西》剖析坦陳男性身心特點(diǎn)收獲無(wú)數(shù)讀者口碑之后,日本文學(xué)大師渡邊淳一再出剖析女性的佳作,與《男人這東西》映照成趣。這是一本能讓女人更了解自己,讓男人更懂女人的書(shū)。兩性和諧,從知己知彼開(kāi)始。你至少該知道,女人其實(shí)是這樣的!

渡邊淳一,日本文學(xué)大師、國(guó)民作家,日本政府“紫綬褒章獎(jiǎng)”獲得者。

1933年生于日本北海道。1958年自札幌醫(yī)科大學(xué)博士畢業(yè),在母校授課行醫(yī)之余開(kāi)始文學(xué)創(chuàng)作。初期作品以醫(yī)情題材為主,逐漸擴(kuò)展到歷史、傳記小說(shuō)。

其以醫(yī)學(xué)知識(shí)和生活經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),深入探究?jī)尚愿镜那閻?ài)小說(shuō),尤受讀者喜愛(ài),僅《失樂(lè)園》一部在日本即暢銷600萬(wàn)冊(cè),《無(wú)影燈》一書(shū)銷量也突破500萬(wàn)冊(cè)。

他獲得多種文學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng),作品被翻譯成幾十種語(yǔ)言于各國(guó)出版,在全球擁有億萬(wàn)讀者。迄今出版三百余部作品,其中六十多部被改編成影視劇。2014年4月在東京逝世。

及時(shí)章 被掩蓋了的女性真相

第二章 女權(quán)主義口號(hào)下的女人

第三章 歇斯底里的女人

第四章 信奉永恒的愛(ài)的女人

第五章 出軌的女人

第六章 同的女人

第七章 性感缺失的女人(上篇)

第八章 性感缺失的女人(下篇)

第九章 說(shuō)謊的女人

第十章 更年期的女人

后 記

被掩蓋了的女性真相

筆者現(xiàn)今僥忝作家之列,但是在之前的10年里,我曾是某大學(xué)附屬醫(yī)院的一名外科醫(yī)生。在那里,我接觸到許許多多男女患者,親自動(dòng)過(guò)手術(shù),也目睹了許多醫(yī)案,大多數(shù)患者治愈康復(fù),當(dāng)然也有極個(gè)別的人不治而亡。

在這個(gè)過(guò)程中,我感受最深的一點(diǎn)就是,女性對(duì)于疼痛的忍受能力較之男性要強(qiáng)。

一般來(lái)說(shuō),人們都有一種先入之見(jiàn),認(rèn)為女人怕痛,不如男人堅(jiān)強(qiáng)。因?yàn)榕说纳眢w與男人相比顯得纖約柔弱,并且女人往往稍感覺(jué)疼痛便不能忍受。

的確,女人對(duì)于些微的疼痛比男人更加敏感,反應(yīng)更加強(qiáng)烈,有時(shí)甚至?xí)活櫼磺械乜藓啊5钱?dāng)疼痛到的時(shí)候,反而會(huì)橫下心來(lái)沉著地去應(yīng)付。而男人對(duì)于微弱的疼痛可以忍住眼淚,但是對(duì)于劇烈的疼痛就頂不住了,女人那樣的忍受力對(duì)男人來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是望塵莫及。

因此可以說(shuō),對(duì)于些微的疼痛,女人明明能夠忍耐,能夠應(yīng)付,但卻喜歡小題大做,反應(yīng)夸張,而男人則勉強(qiáng)應(yīng)付卻還要故作輕松。一旦疼痛加劇,男人立即就敗下陣來(lái)了。

人體中對(duì)疼痛最敏感的部位是皮膚和包裹在骨頭表面的骨膜,手術(shù)中需要進(jìn)行局部麻醉時(shí),往往都在這兩個(gè)部位注射大量麻醉藥。

說(shuō)句實(shí)話,我在以往進(jìn)行手術(shù)時(shí),曾依據(jù)男女的不同而對(duì)麻醉藥的注射量有意識(shí)地進(jìn)行過(guò)微調(diào)(這種事情倘若堂而皇之地多次進(jìn)行,則涉及人體實(shí)驗(yàn),會(huì)惹出法律問(wèn)題,而我只不過(guò)偶爾為之,且沒(méi)有害處),結(jié)果我發(fā)現(xiàn),無(wú)論我怎樣減少麻醉藥的注射量,女性對(duì)此幾乎都毫無(wú)反應(yīng),即使偶有感覺(jué)到疼痛的人,只要安慰一句“不用擔(dān)心”,病人很快就會(huì)平靜下來(lái)。

而男性的情況明顯不同,藥物量的微妙變化立即能夠被他們覺(jué)察,隨即對(duì)醫(yī)生訴說(shuō)“疼痛”,“不用擔(dān)心”之類蒙混的臺(tái)詞對(duì)他們是不起作用的。即使不出聲,也會(huì)皺起眉頭,或是額頭滲出汗珠來(lái),說(shuō)明是在硬撐。

女人即使不注射麻醉藥,但只要給予她們不會(huì)感覺(jué)疼痛的安心感,就能夠忍受相當(dāng)程度的疼痛。女人之所以容易被施以暗示療法、催眠術(shù)等,恐怕與此不是沒(méi)有關(guān)系。

女人比男人對(duì)疼痛的忍受力更強(qiáng),這只要想一想分娩的情況就很容易理解了。分娩是女人單獨(dú)承擔(dān)的使命,盡管這是由于女人對(duì)疼痛更加能夠承受,還是由于女人的身體為了分娩而自然進(jìn)化得更加堅(jiān)強(qiáng),目前尚無(wú)定論(筆者以為恐怕是后者),留下給人們繼續(xù)探究的課題,但這樣的使命安排畢竟是十分合理的。 被掩蓋了的女性真相

筆者現(xiàn)今僥忝作家之列,但是在之前的10年里,我曾是某大學(xué)附屬醫(yī)院的一名外科醫(yī)生。在那里,我接觸到許許多多男女患者,親自動(dòng)過(guò)手術(shù),也目睹了許多醫(yī)案,大多數(shù)患者治愈康復(fù),當(dāng)然也有極個(gè)別的人不治而亡。

在這個(gè)過(guò)程中,我感受最深的一點(diǎn)就是,女性對(duì)于疼痛的忍受能力較之男性要強(qiáng)。

一般來(lái)說(shuō),人們都有一種先入之見(jiàn),認(rèn)為女人怕痛,不如男人堅(jiān)強(qiáng)。因?yàn)榕说纳眢w與男人相比顯得纖約柔弱,并且女人往往稍感覺(jué)疼痛便不能忍受。

的確,女人對(duì)于些微的疼痛比男人更加敏感,反應(yīng)更加強(qiáng)烈,有時(shí)甚至?xí)活櫼磺械乜藓啊5钱?dāng)疼痛到的時(shí)候,反而會(huì)橫下心來(lái)沉著地去應(yīng)付。而男人對(duì)于微弱的疼痛可以忍住眼淚,但是對(duì)于劇烈的疼痛就頂不住了,女人那樣的忍受力對(duì)男人來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是望塵莫及。

因此可以說(shuō),對(duì)于些微的疼痛,女人明明能夠忍耐,能夠應(yīng)付,但卻喜歡小題大做,反應(yīng)夸張,而男人則勉強(qiáng)應(yīng)付卻還要故作輕松。一旦疼痛加劇,男人立即就敗下陣來(lái)了。

人體中對(duì)疼痛最敏感的部位是皮膚和包裹在骨頭表面的骨膜,手術(shù)中需要進(jìn)行局部麻醉時(shí),往往都在這兩個(gè)部位注射大量麻醉藥。

說(shuō)句實(shí)話,我在以往進(jìn)行手術(shù)時(shí),曾依據(jù)男女的不同而對(duì)麻醉藥的注射量有意識(shí)地進(jìn)行過(guò)微調(diào)(這種事情倘若堂而皇之地多次進(jìn)行,則涉及人體實(shí)驗(yàn),會(huì)惹出法律問(wèn)題,而我只不過(guò)偶爾為之,且沒(méi)有害處),結(jié)果我發(fā)現(xiàn),無(wú)論我怎樣減少麻醉藥的注射量,女性對(duì)此幾乎都毫無(wú)反應(yīng),即使偶有感覺(jué)到疼痛的人,只要安慰一句“不用擔(dān)心”,病人很快就會(huì)平靜下來(lái)。

而男性的情況明顯不同,藥物量的微妙變化立即能夠被他們覺(jué)察,隨即對(duì)醫(yī)生訴說(shuō)“疼痛”,“不用擔(dān)心”之類蒙混的臺(tái)詞對(duì)他們是不起作用的。即使不出聲,也會(huì)皺起眉頭,或是額頭滲出汗珠來(lái),說(shuō)明是在硬撐。

女人即使不注射麻醉藥,但只要給予她們不會(huì)感覺(jué)疼痛的安心感,就能夠忍受相當(dāng)程度的疼痛。女人之所以容易被施以暗示療法、催眠術(shù)等,恐怕與此不是沒(méi)有關(guān)系。

女人比男人對(duì)疼痛的忍受力更強(qiáng),這只要想一想分娩的情況就很容易理解了。分娩是女人單獨(dú)承擔(dān)的使命,盡管這是由于女人對(duì)疼痛更加能夠承受,還是由于女人的身體為了分娩而自然進(jìn)化得更加堅(jiān)強(qiáng),目前尚無(wú)定論(筆者以為恐怕是后者),留下給人們繼續(xù)探究的課題,但這樣的使命安排畢竟是十分合理的。

萬(wàn)一,這一使命安排給男性來(lái)承擔(dān),三十多歲的男人中恐怕一半會(huì)痛得昏死過(guò)去,其中更有一半真的會(huì)送命吧?膽結(jié)石便是一個(gè)明證。膽結(jié)石是指因代謝紊亂、膽汁淤積或膽道感染等在膽囊中形成膽石,結(jié)石排出膽道的過(guò)程與女人分娩有幾分相似,此時(shí)男人的痛苦非比尋常,簡(jiǎn)直可以用死去活來(lái)來(lái)形容,而排出的結(jié)石最多不過(guò)小指尖大小。

由此來(lái)看,分娩的痛苦要遠(yuǎn)遠(yuǎn)比排出結(jié)石大得多。首先是持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng),看上去纖弱的女人身體竟能忍受長(zhǎng)達(dá)十來(lái)個(gè)小時(shí)的陣痛,而后才分娩出3千克左右的嬰兒。這不是男人能夠忍受的。

十個(gè)月懷胎、十來(lái)個(gè)小時(shí)的分娩,加上產(chǎn)后長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間的哺乳,如此繁重和痛苦的過(guò)程一旦結(jié)束,女人竟然表示還想再生一個(gè)!

不知道是因?yàn)榕说纳眢w實(shí)在太強(qiáng)健了,還是事情太不可思議了,總之,我們只能說(shuō)女性與男性是兩個(gè)不同的種屬。

死而復(fù)生的女人

相比對(duì)于疼痛的忍受能力,在更為本能的生命力方面,這一差異尤其顯著。

人體內(nèi)的全部血液約占人體體重的1/13,而人如果失血1/3就會(huì)死亡,這是醫(yī)學(xué)院學(xué)生最早學(xué)到的一個(gè)常識(shí)。在有關(guān)人體的諸多知識(shí)中,這就好像幾何學(xué)中所講的“連接兩點(diǎn)的最短距離是一條直線”這一定理一樣,是最最基礎(chǔ)的知識(shí),任何從事醫(yī)護(hù)工作的人都知道的常識(shí)。

假設(shè)某人體重52千克,1/13也就是4千克是血液,如果失血1/3就是1.3千克即1300毫升血液,那么他就有生命危險(xiǎn)。

女性有不少病癥是由于宮外孕以及子宮破裂導(dǎo)致的大量失血引起的。我曾經(jīng)接診過(guò)一個(gè)病例,患者因子宮破裂腹腔內(nèi)成了一片血海,失血大約2000毫升,而她的體重只有45千克。病人不要說(shuō)血壓,甚至連脈音也聽(tīng)不到了,只有心臟尚在微弱地跳動(dòng)。

因?yàn)槲抑狼懊嫠岬降幕A(chǔ)知識(shí),所以我對(duì)病人家屬說(shuō),做好最壞的思想準(zhǔn)備,但我還是會(huì)盡力搶救的,接著便開(kāi)始輸血。

令人難以置信的事情發(fā)生了:20分鐘后,我就開(kāi)始聽(tīng)到病人的脈音了,半小時(shí)不到,原先蒼白的臉上漸漸恢復(fù)了紅潤(rùn),大約一小時(shí)后,病人恢復(fù)意識(shí),開(kāi)始呻吟,吐出一聲:“痛啊!”又過(guò)了半個(gè)小時(shí),血壓恢復(fù)至130。這位女病人可以說(shuō)是從地獄中爬出來(lái),死而復(fù)生的。

這個(gè)病例是我從醫(yī)那年獨(dú)自一人出差到一個(gè)偏僻山村時(shí)遭遇到的,因而印象特別深刻,它對(duì)于我以后的女性觀產(chǎn)生了極大的影響。順便說(shuō)一句,拙著《母胎流轉(zhuǎn)》就是根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)歷和感想而寫(xiě)成的小說(shuō),有興趣的讀者不妨參照一讀。

在上述這個(gè)病例中,先前的所謂定理遭到了否定。當(dāng)然,并不能因此就認(rèn)為,醫(yī)學(xué)教科書(shū)中所寫(xiě)的就是錯(cuò)誤的。事實(shí)上,確實(shí)有人因失血1/3而死亡,不過(guò)那些都是男性。

所以,關(guān)于失血這一點(diǎn),我認(rèn)為有必要修改如下:

“男性失血1/3會(huì)導(dǎo)致死亡,女性失血超過(guò)1/2也會(huì)引起死亡。”

女人生命力之頑強(qiáng)

關(guān)于生命力之頑強(qiáng),數(shù)年前發(fā)生的一件事情令我們記憶深刻,相信有人依然清楚地記得這件事。

兩名前往北阿爾卑斯山的女性,途中遭遇暴風(fēng)雪迷了路。當(dāng)人們差不多對(duì)她們的生還已經(jīng)絕望的時(shí)候,這兩名女性躲在雪坑中,僅靠?jī)蓧K巧克力裹腹,兩個(gè)星期后竟安全返回。

當(dāng)時(shí)報(bào)紙、雜志在報(bào)導(dǎo)這件事情的時(shí)候,大多在贊許中夾雜著感慨:“以女性那樣纖弱的身體,竟然能夠平安生還,實(shí)在難以相信!”

然而這種觀點(diǎn)究竟正確不正確呢?

表面上看,女人的身體同男人相比,確實(shí)給人一種纖枝柔柳、弱不禁風(fēng)的感覺(jué)。但是,即便是體形消瘦的女性,其體內(nèi)脂肪量也比外形看上去普普通通的男性脂肪量要多得多,外形肥胖的女人就更不用說(shuō)了。

所以說(shuō)女人的身體好比有一件天然斗篷包裹著似的,故而比男人更能夠抵御寒冷。

此外,皮下脂肪在人饑餓的時(shí)候可以轉(zhuǎn)化為熱量,這同通過(guò)絕食來(lái)減少皮下脂肪是一個(gè)道理。即使不吃巧克力,一般女性的皮下脂肪也足以承擔(dān)兩至三星期的熱量補(bǔ)給。

的問(wèn)題就是水。兩名女性躲在雪坑中,只要吃雪就可以補(bǔ)充水分了,雖然會(huì)有空腹感,但是身體的生理指標(biāo)不會(huì)有什么大問(wèn)題。

在這一事件中,兩名女性之所以能夠生存如此長(zhǎng)的時(shí)間,我還想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)理由,那就是女性對(duì)于孤獨(dú)的承受能力要強(qiáng)。二人在雪坑中整整待了兩個(gè)星期,始終耐心等待,一直等到天氣好轉(zhuǎn),從而避免了不必要的體力消耗。這不是輕易能夠做到的,至少男人很難做得到。

蘇聯(lián)和美國(guó)發(fā)射及時(shí)艘宇宙飛船時(shí),飛船上分別還搭載了雌性的狗和雌性的猴子。聽(tīng)起來(lái)頗覺(jué)滑稽,其實(shí)是有其道理的,因?yàn)榇菩詣?dòng)物在忍耐力、承受孤獨(dú)等方面,比雄性動(dòng)物更加出色,這是動(dòng)物生理學(xué)上已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可的事實(shí)。套用到人類身上,同樣也是適用的。

我在做學(xué)位論文時(shí),曾經(jīng)用老鼠和兔子做過(guò)為時(shí)二十天的實(shí)驗(yàn),得出的結(jié)論是:雄性動(dòng)物忍耐力較差,相反其反抗精神特別強(qiáng)。

實(shí)驗(yàn)之一是,將老鼠的一只腳上綁上石膏,另一只腳上則什么也不綁,從而對(duì)其筋肉和骨骼的狀態(tài)進(jìn)行比較。雄性老鼠一綁上石膏,立即一刻不停地啃噬,試圖從石膏的束縛中逃脫出來(lái),表現(xiàn)出一副誓死不屈服的樣子。而雌性老鼠的行為則截然不同。剛開(kāi)始綁的時(shí)候,它們也會(huì)掙扎反抗,但綁上之后,它們便安靜地蹲在角落里,好像在努力接受命運(yùn)的這種安排,試圖適應(yīng)新的狀態(tài)。不多時(shí),甚至還拖著一只沉重的腳,開(kāi)始進(jìn)食。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中死去的多數(shù)是雄性老鼠。

這種傾向并不局限于猴子、狗、老鼠等種屬,而是所有雄性動(dòng)物所共通的習(xí)性。在人類身上也可以看到不少類似的例子。

比如婚姻,女人有時(shí)候嘴上說(shuō)“不喜歡他”,但是結(jié)婚后經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,照樣生活得有滋有味。當(dāng)然,能夠嫁給自己喜歡的男人最理想,但退而求其次,她們似乎依然能夠體驗(yàn)到婚姻的美妙和樂(lè)趣。大體來(lái)講,女人往往比男人更為迅速地面對(duì)現(xiàn)實(shí)和接受現(xiàn)實(shí),一旦接受了現(xiàn)實(shí),心情也會(huì)隨之開(kāi)朗起來(lái)。

在這方面,男人就缺少變通,假如和自己不喜歡的女人結(jié)婚,則無(wú)論經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間,仍舊無(wú)法改變其不喜歡的態(tài)度。

在女人的詞匯中之所以沒(méi)有“高潔”這個(gè)詞,以及對(duì)于“純潔”一詞男女有著大相徑庭的理解,恐怕也是源于這種差異。

再回到忍耐力的話題上。假如宇宙飛船上搭載雄性動(dòng)物結(jié)果會(huì)怎樣呢?毫無(wú)懸念,雄性猴子一定會(huì)難耐孤獨(dú),將身邊的儀表儀器弄得一塌糊涂,然后想方設(shè)法地要從密封艙中逃跑。這樣的話,宇宙實(shí)驗(yàn)只能以失敗而告終。

躲在雪坑里耐心等待,這和雌性動(dòng)物被關(guān)在宇宙飛船的密封艙里處境相同。那兩名女性一定在想,現(xiàn)在要做的就是等待,耐心地等下去,總會(huì)天氣晴朗,救援隊(duì)員一定會(huì)出現(xiàn)的。

遺憾的是,男人大多數(shù)是不會(huì)這樣思考問(wèn)題的。男人會(huì)認(rèn)為靜靜地等死是一種恥辱,是男人就一定要勇敢地闖出去。

乍看起來(lái)很無(wú)畏,但結(jié)果卻是大多數(shù)男性一定會(huì)在半路上凍死。

男人比女人更強(qiáng)的并不是耐力和生命力,而只是一瞬間的爆發(fā)力。用體育項(xiàng)目來(lái)形容,男人或許是相撲,而女人則是馬拉松。

男人可以使用臂力和腕力擊倒女人,但這只是瞬間的,女人雖然被擊倒但若不死,瞅準(zhǔn)了時(shí)機(jī)還會(huì)站起來(lái)的。消耗力氣的男人會(huì)先精疲力竭,而女人則在跌倒中得到體力上的休整。或許男人是本能地知道自己會(huì)先精疲力竭,所以才“先下手為強(qiáng)”,而女人也清楚地知道自己才是最終的勝利者,所以并不懼怕男性的攻擊。果真這樣的話,則女人是一種多么可怕的動(dòng)物啊!

順便說(shuō)一句,男人其實(shí)大多是“好好先生”。明明知道自己其實(shí)并不堅(jiān)強(qiáng),耐力也差,但是登山的時(shí)候,還是搶著為女性背背包;進(jìn)入雪坑里,也光顧著關(guān)心脂肪比自己多的女性冷不冷;將滑雪衣借給女性,或者脫下防寒外套披在女性身上,結(jié)果是自己先女性而死。

表面上裝出了不起的樣子,實(shí)際上是又弱又蠢——女人心中一定在偷著好笑吧。

生命力的強(qiáng)弱,在男女平均壽命上也得到了清楚的顯示。

目前,日本女性的平均壽命比男性高出六年余。兩者的差距在戰(zhàn)前就已存在,戰(zhàn)后更是迅速地?cái)U(kuò)大開(kāi)來(lái)(戰(zhàn)爭(zhēng)期間的死亡不計(jì)入本統(tǒng)計(jì))。即使在人們普遍認(rèn)為女性遭受非常殘酷壓迫的江戶時(shí)代,但根據(jù)這一時(shí)代東北農(nóng)村地區(qū)的一份統(tǒng)計(jì)資料顯示,女性的平均壽命也比男性多出兩年。

現(xiàn)今的一切文明和進(jìn)步,幾乎都是有利于女人而對(duì)男人不利。洗衣機(jī)、除塵器、電飯鍋、微波爐、方便面……都使得女性的體力勞動(dòng)得以減輕,身體得到進(jìn)一步解放。而相反,男性幾乎沒(méi)有享受到文明帶來(lái)的恩惠,電子計(jì)算機(jī)和各種自動(dòng)機(jī)械只有使男性的工作內(nèi)容更加復(fù)雜化,談不上減輕。同時(shí),企業(yè)在合理化的名義下不斷增加員工的工作量,過(guò)去從東京出差到大阪需要一晚兩天,現(xiàn)在由于新干線的開(kāi)通,被壓縮成了當(dāng)天往返,就足以反映了個(gè)中的現(xiàn)狀。

本來(lái)生命力就強(qiáng)于男人,再加上社會(huì)文明環(huán)境對(duì)女人更為有利,所以男女平均壽命的差距越來(lái)越大,也就理所當(dāng)然了。

今后,這種差距也只會(huì)被進(jìn)一步拉大,而不可能縮小。有朝一日,說(shuō)不定全日本的養(yǎng)老院里可能擠滿了老婆婆,時(shí)尚之地銀座一帶也會(huì)被不同年齡層的女人所占領(lǐng)哩。

我對(duì)于地球人的滅亡過(guò)程有一種預(yù)感:首先是男性中感受性較強(qiáng)的那部分人死去,其次是男性中感覺(jué)較遲鈍的那部分,隨后是女性中感受性較豐富的那部分人,再后來(lái)是普通的女性,剩下的則是感覺(jué)最遲鈍的那個(gè)女性。

隨心所欲的乳房

這不單純是一種妄想。其中的理由已經(jīng)如先前所述的那樣,女人自身頑強(qiáng)的生命力以及她們對(duì)于環(huán)境出色的適應(yīng)能力。

尤其是適應(yīng)能力,從前面綁石膏的雌性老鼠以及結(jié)婚后女人的變化可以略見(jiàn)一斑,而更令人詫異的事實(shí)是,女人只要祈愿某種結(jié)果出現(xiàn),身體就會(huì)依從這一祈愿作出相當(dāng)大的變化,真所謂“心想事成”。

一個(gè)顯著的例子就是,最近十多年來(lái)女性分泌出的母乳越來(lái)越少了。

如今,用自己乳汁喂養(yǎng)嬰兒的母親越來(lái)越罕見(jiàn),都市女性每10人中就有10人是用人工營(yíng)養(yǎng)代替乳品喂養(yǎng)的。因此說(shuō)得夸張些,假如有朝一日乳牛從地球上消失,人類也將隨之滅亡,這個(gè)假說(shuō)可以成立。

母乳為什么會(huì)越來(lái)越少?其理由實(shí)在難以究明。一般來(lái)說(shuō),在營(yíng)養(yǎng)不良的情況下,母乳的分泌量會(huì)減少。江戶時(shí)期,許多母親因分泌不出乳汁,生下孩子卻無(wú)法哺乳養(yǎng)大的悲劇在全國(guó)各地層出不窮。戰(zhàn)后一段時(shí)期,也出現(xiàn)過(guò)類似的情況,而隨著我們離戰(zhàn)敗越來(lái)越遠(yuǎn),衣食住行各方面都變得越來(lái)越好。

然而唯獨(dú)母乳的分泌情況卻一直未見(jiàn)好轉(zhuǎn),甚至變得更糟。這是為什么?可以肯定地說(shuō),至少不是因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)狀況引起的。

左思右想,理由只有一個(gè)。從十幾年前即開(kāi)始流行這樣一種說(shuō)法:“長(zhǎng)期授乳會(huì)破壞乳房的形狀,對(duì)美容也無(wú)益處”。當(dāng)然從醫(yī)學(xué)角度上講,這在一定程度上也是事實(shí)。

女人們聞聽(tīng)此言,立即便被這種說(shuō)法征服了,即使是因?yàn)樯狭四昙o(jì)而致的自然松弛下垂,也都?xì)w罪于哺乳。一時(shí)間,這種說(shuō)法甚囂塵上,女人們紛紛停止母乳喂養(yǎng),同時(shí)開(kāi)始停止分泌乳汁。然而,乳汁分泌不分泌照理說(shuō)是不以個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移的,就如同腸胃消化食物,或者皮膚表面出汗一樣,它是人的一種自然生理現(xiàn)象。

可是在女人身上這種變化卻確實(shí)出現(xiàn)了,女人可以按照自己的意志控制乳汁的分泌。本來(lái)每晚乳汁滿溢,不得不將之丟棄掉的女人突然間不再分泌乳汁了,作為母親最最基本的哺乳過(guò)程只對(duì)付一兩個(gè)月便草草結(jié)束了。原先因喂乳而變得松垂的乳房,現(xiàn)在生過(guò)孩子之后依舊渾圓堅(jiān)挺,毫無(wú)異樣。為了迎合女性的需求,各種人工營(yíng)養(yǎng)代乳品也應(yīng)運(yùn)而生。

于是,女人們的乳房可以安心地偷懶,不再擔(dān)負(fù)哺乳嬰兒的使命。市場(chǎng)上銷售的所謂“原乳”,并不是用原乳加工成的原乳,而只不過(guò)是裝滿人工營(yíng)養(yǎng)代乳品的罐頭;不是為嬰兒而存在的原乳,而只是向男性夸示的“原乳”。女人的乳房如今成了與耳環(huán)、胸針這類飾件同等功效的裝飾物品。

這一變革花了大約十年時(shí)間便徹底完成了。而這種變化在都市比在農(nóng)村更加普遍,這是因?yàn)槎际信赖挠蟊绒r(nóng)村女性更加強(qiáng)烈。更讓人拍案稱奇的是,身體上如此巨大的變革,它不經(jīng)過(guò)母親向子女遺傳,僅在一代人的身上就完成,在一個(gè)人的體內(nèi)就完成了。

這是令人恐懼的變革,較之蒼白無(wú)力的變革思想,這種變革的事實(shí)具有更加強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)震撼力。

類似的變革還有不少。戰(zhàn)后,一位叫伊東絹?zhàn)拥娜毡久琅畢⒓迎h(huán)球小姐選美比賽并獲得第三名,由此也誕生了“八頭身美女”這個(gè)詞。這已是大約二十年前的事情。這期間,女性體形的改善實(shí)在令人瞠目。這背后固然有飲食結(jié)構(gòu)的改變等因素,但是僅僅用這一點(diǎn)還不足以解釋得通,因?yàn)橥瑯邮侨毡久褡澹缘捏w形改善比男性的改善要明顯得多。

“臉孔再小一點(diǎn),身材再高一點(diǎn)……”

女人們心中大都這樣祈禱。事實(shí)上,暗暗祈禱的女人真的竟變成了這般模樣。看來(lái),每個(gè)女人都具備成為一個(gè)會(huì)使魔法的巫婆的潛質(zhì)哩。

都說(shuō)戀愛(ài)中的女人會(huì)變漂亮。這是事實(shí)。女人沉浸在愛(ài)情中時(shí),肌膚水靈靈的,而且透著光澤;品嘗到兩性歡娛的女人尤其表情柔和,肌膚滑潤(rùn)。而男人就不同,落入愛(ài)情陷阱后,會(huì)變得心神不寧,而性只會(huì)令他們無(wú)精打采,疲憊不堪。

由此可見(jiàn),女人可以將頭腦中所想的事情或多或少地在自己的身體上加以實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,像多一只手或是兩腿增長(zhǎng)一倍等天方夜譚的事情自然毫無(wú)可能,但是涉及荷爾蒙系統(tǒng)的變革,卻是能夠比較容易實(shí)現(xiàn)的,只要頭腦中有所想即可。

這也是有生理機(jī)能作基礎(chǔ)的。以上所講的這些變化,都是由位于大腦中央稍下方的腦垂體控制的,腦垂體對(duì)人的代謝、生長(zhǎng)、發(fā)育和生殖等都能產(chǎn)生重要影響,而人的意志能夠調(diào)節(jié)腦垂體的分泌,從而使得上述變化發(fā)生。這方面的機(jī)能女人要比男人來(lái)得更加優(yōu)越。

前些日子,讀到《讀賣新聞》晚刊“明星近況”欄目中黑柳徹子寫(xiě)的一篇文章,其中說(shuō)道:“自己的身體竟然會(huì)因?yàn)闈撔挠谄渲械慕巧l(fā)生改變,真令我大吃一驚。當(dāng)我飾演壞女人的時(shí)候,即使離開(kāi)舞臺(tái),表情、身段也都像個(gè)壞女人;飾演胖女人,則臉孔和身體都會(huì)變得臃腫起來(lái),一副心寬體胖的樣子。”

這段文字為我們提供了一個(gè)女性身體變化的極好例子。

女人的死穴

前面所講的都是女人自身所期望的變化,當(dāng)周邊環(huán)境惡化時(shí),女人所具有的這種能力就愈加發(fā)揮出其價(jià)值。不管噪聲也好粉塵也好,當(dāng)我們被置于一個(gè)極為惡劣的環(huán)境中時(shí),女人依然顯示出她們的堅(jiān)強(qiáng)。在置身于這種環(huán)境中之前,女人也會(huì)抵抗和斗爭(zhēng),可一旦置身于其中,則更多的是設(shè)法去適應(yīng),而不會(huì)像男人那樣抗議個(gè)不停、焦慮個(gè)不停。

Que sera, sera①

——該是怎樣的就是怎樣。

[注①:源自阿爾弗雷德希區(qū)柯克導(dǎo)演的電影《擒兇記》(The man who knew too much,1956年)中的插曲,法語(yǔ)意為“該是怎樣的就是怎樣”,或譯“順其自然”。——譯者注]

這種理念正是女人堅(jiān)強(qiáng)的根源。

為什么女人的忍耐力特別強(qiáng)?從往昔以至今日,繅絲工、大型電子計(jì)算機(jī)的穿孔器操作員等一直被認(rèn)為是女性所適合的工種。像這類單調(diào)的工作假如讓男人去做,不出一個(gè)月,準(zhǔn)保逃跑,要不就是瘋掉。事實(shí)上,許多大型企業(yè)中許多男性員工,因?yàn)檎諒氖聼o(wú)聊單調(diào)的作業(yè)而被逼到了發(fā)瘋的邊緣,而女性則悠然地每天照樣敲打著鍵盤(pán)。

當(dāng)然,再堅(jiān)強(qiáng)的女人也有一處死穴,她們的強(qiáng)處卻也正是她們的弱處。

女人的強(qiáng)在于能夠誘發(fā)身體變化的荷爾蒙系統(tǒng),因此,一旦荷爾蒙系統(tǒng)發(fā)生紊亂,女人就會(huì)陷入混亂,她們的行為立時(shí)變得顛三倒四,毫無(wú)條理。

耽于男女歡娛的女人令她們遠(yuǎn)離性,初涉性的歡娛的女人令她們只能接近卻得不到,未曾嘗過(guò)兩性之歡的女人則給予她們強(qiáng)烈的性的刺激……假如遭到如此變故,女人一定會(huì)馬上暴露出其脆弱的一面。到醫(yī)院求醫(yī)的女性中,大凡自訴有頸肩不適、神經(jīng)痛、頭暈、耳鳴、煩躁、失眠、食欲不振等癥狀,即原因不明的不適病癥②的病人,其中80%或多或少都是由體內(nèi)失調(diào)引起的。

(注②:醫(yī)學(xué)術(shù)語(yǔ)稱之為&

擁有心愛(ài)女性的男性應(yīng)該讀這本書(shū) 武田友壽(文藝評(píng)論家)

很早以前,我就想寫(xiě)作一部女性論,它既不是單純從經(jīng)驗(yàn)出發(fā)或者從情感出發(fā)來(lái)論述,也不是純粹的醫(yī)學(xué)專論,而是具有一定理論作支柱的通俗讀物。然而,對(duì)于充滿情感起伏、多彩多姿的女性,以一個(gè)理論來(lái)包羅萬(wàn)象并導(dǎo)出結(jié)論,實(shí)在不是件容易的事情。

這是附于《女人這東西》初版本(1972年,講談社)后的作者后記中的一段話。作者接下去還寫(xiě)道:

今后,我即使還會(huì)再寫(xiě)作女性論但也決對(duì)不會(huì)去寫(xiě)什么男性論。

這既因?yàn)槲沂莻€(gè)男人,對(duì)于女性自然懷有多角度的關(guān)心,更重要的是,也沒(méi)有任何東西比女性的心理更加復(fù)雜同時(shí)更加華麗。以這個(gè)視點(diǎn)來(lái)看,男性簡(jiǎn)直單純淺顯得不值得一論。

不管怎樣,對(duì)于令我情不自禁寫(xiě)下這部女性論的女性們,我始終感到她們不可思議和魅力無(wú)窮。 擁有心愛(ài)女性的男性應(yīng)該讀這本書(shū) 武田友壽(文藝評(píng)論家)

很早以前,我就想寫(xiě)作一部女性論,它既不是單純從經(jīng)驗(yàn)出發(fā)或者從情感出發(fā)來(lái)論述,也不是純粹的醫(yī)學(xué)專論,而是具有一定理論作支柱的通俗讀物。然而,對(duì)于充滿情感起伏、多彩多姿的女性,以一個(gè)理論來(lái)包羅萬(wàn)象并導(dǎo)出結(jié)論,實(shí)在不是件容易的事情。

這是附于《女人這東西》初版本(1972年,講談社)后的作者后記中的一段話。作者接下去還寫(xiě)道:

今后,我即使還會(huì)再寫(xiě)作女性論但也決對(duì)不會(huì)去寫(xiě)什么男性論。

這既因?yàn)槲沂莻€(gè)男人,對(duì)于女性自然懷有多角度的關(guān)心,更重要的是,也沒(méi)有任何東西比女性的心理更加復(fù)雜同時(shí)更加華麗。以這個(gè)視點(diǎn)來(lái)看,男性簡(jiǎn)直單純淺顯得不值得一論。

不管怎樣,對(duì)于令我情不自禁寫(xiě)下這部女性論的女性們,我始終感到她們不可思議和魅力無(wú)窮。

作者在這里闡述了寫(xiě)作這本題為《女人這東西》的長(zhǎng)篇隨筆的執(zhí)筆意圖,讀了這短短一頁(yè)的后記,頓時(shí)覺(jué)得無(wú)須其他人再來(lái)做什么空洞無(wú)物、長(zhǎng)篇大論似的解說(shuō)了。然而,作者的意圖畢竟只是意圖,作為讀者擁有不同于作者意圖的閱讀權(quán)利。我的解說(shuō)就是在這個(gè)意義上作為一名讀者而行使我的閱讀權(quán)利而已。

渡邊淳一先生是出生于北海道的一名醫(yī)生作家,從札幌醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)后獲得了外科醫(yī)生的執(zhí)業(yè)資格,在同校校友發(fā)起的同人雜志《KURIMA》上發(fā)表過(guò)若干小說(shuō),其中發(fā)表于該雜志的《入殮化妝》獲得新潮新人獎(jiǎng)(1965年),發(fā)表于《文藝春秋》增刊的《光與影》獲得第63屆(1969年上半年度)直木獎(jiǎng),從而一舉奠定了其在文壇上的地位。其后《葬花》《心臟移植》《雙心人》等佳作接連問(wèn)世,顯示了其旺盛的創(chuàng)作力,同時(shí)也開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)獨(dú)具色彩的世界,作為日本文壇的中堅(jiān)作家以至今日。

這段時(shí)期,我也在北海道,從事文藝評(píng)論工作。我比渡邊先生晚兩三年來(lái)到東京,在北海道時(shí)我與渡邊先生既未謀過(guò)面,更沒(méi)有直接對(duì)話過(guò),到東京之后卻有幾次機(jī)會(huì)出席文壇聚會(huì),得以直接同渡邊先生交流切磋。同鄉(xiāng)之間自有一種親切感,于是毫無(wú)拘束地談?wù)撈鹕碓谕l(xiāng)的文學(xué)同人們的事情。

聚會(huì)中經(jīng)常可以看到渡邊先生被圍在美貌的女性們中間,談笑風(fēng)生,很是愉快,那光景令人煞是羨慕。不僅人脈廣,也需要有本錢(qián),另外女性們所喜歡的性格也是不可缺少的,而這些對(duì)渡邊先生來(lái)說(shuō)都不在話下。而像我這樣粗鄙沒(méi)有風(fēng)度的人,根本沒(méi)有這些優(yōu)點(diǎn)。有一次,聚會(huì)結(jié)束后隨他人一同去了銀座的酒館,在那種地方渡邊先生卻非常規(guī)矩,他對(duì)于女性態(tài)度之嚴(yán)謹(jǐn),大大出乎我的意料,我亦頗為受教。

回憶并寫(xiě)下這些瑣碎的往事別無(wú)他意。閱讀《女人這東西》的時(shí)候,我由衷地感受到渡邊先生在關(guān)注女性時(shí)所具有的清醒目光,因而情不自禁地聯(lián)想起在聚會(huì)中以及酒吧里他接觸女性時(shí)的風(fēng)采,將自己的印象描述下來(lái)而已,這也是我在聯(lián)想他隨筆中所論述的女性時(shí)的印象。渡邊先生全身洋溢著平易近人的氣息,那是出生于北海道的他與生俱來(lái)的一種魅力。而就是這樣一位平易近人的好好先生,只要你一放松警惕,與他無(wú)拘無(wú)束地接近,立即就會(huì)成為他那雙始終清醒的眼睛的觀察對(duì)象——我猜想,渡邊先生腦海中的女性形象大概就是這樣不斷豐富起來(lái)的吧。

我的筆頭必須回到《女人這東西》上來(lái)。前面提到,雖然名義上是解說(shuō),但內(nèi)容仍然超不出感想的范圍。

先說(shuō)一下關(guān)于本書(shū)的構(gòu)成。初版本一共有十二章,此次推出文庫(kù)本時(shí)刪除了原來(lái)的第七章“貞淑的女人”、第九章“知識(shí)女性”兩整章,其余十章也替換了不少,并做了大量的增刪和修改。我個(gè)人認(rèn)為,這些增刪和修改可以反映出作者的女性觀在這5年間的變化。至于刪除的“貞淑的女人”“知識(shí)女性”兩章,并不表示作者對(duì)這兩類女性的分析毫無(wú)興趣,而是從“解剖女人的性”這一主旨上來(lái)說(shuō),這兩類女性不屬于此列,即不需要解剖,她們是健康的女性。

渡邊先生在本書(shū)中解剖給讀者的是:“說(shuō)謊的女人”“同的女人”“信奉永恒的愛(ài)的女人”“出軌的女人”“女權(quán)主義口號(hào)下的女人”“歇斯底里的女人”“性感缺失的女人”“更年期的女人”,即具有某種女性缺陷(病癥)的女性。作者作為一名熟知女性生理構(gòu)造的醫(yī)生,同時(shí)作為一名通曉心理學(xué)的作家,為這些女性進(jìn)行把脈號(hào)診,嘗試開(kāi)出處方(忠告和建議)為她們修復(fù)缺陷,這其中不乏作者長(zhǎng)期以來(lái)接觸和觀察病人得出的有益經(jīng)驗(yàn)。

世上標(biāo)榜女性論的著述甚多,但大多是作為一種人生論或幸福論來(lái)展開(kāi)的,其中大段大段的都是倫理說(shuō)教以及作者的個(gè)人體驗(yàn)。我不是否定這類著述,但作者們卻無(wú)意中落入了同一個(gè)窠臼,即不知不覺(jué)地做起了幸福女性指南,而且大都帶有一種輕視女性的先入之見(jiàn),要求女性非這樣做不可,那樣做不行——這樣的強(qiáng)調(diào)確實(shí)勇氣非凡,只不過(guò)其主張不能不說(shuō)游離了現(xiàn)實(shí)。假如有的女性拒絕作者們的好心指南,那么這類著述又成了非常適合的女性自我防衛(wèi)論,以及青年女性的婚前修養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)談。坊間流布的女性論——關(guān)于女性的人生論、幸福論——都跳不出以上幾種俗套,這樣說(shuō)也絕不過(guò)分。戰(zhàn)后,伊藤整的暢銷書(shū)《關(guān)于女性的十二章》以其幽默諧謔的筆觸博得了爆棚般的人氣,但它仍舊沒(méi)有突破上面所說(shuō)的女性論的窠臼。可以認(rèn)為,只要不從女性是同男性密切相關(guān)的對(duì)立存在出發(fā)來(lái)思考,這類女性論就永遠(yuǎn)也無(wú)法改進(jìn),這是一個(gè)宿命的結(jié)局。

《女人這東西》這本書(shū)的特點(diǎn)就在于將視點(diǎn)落在了解剖學(xué)的角度。作為一名醫(yī)生長(zhǎng)年從事解剖和手術(shù)的渡邊先生,對(duì)于女性生理構(gòu)造與男性不同、從而擁有不同的人體現(xiàn)象有著透徹的認(rèn)識(shí),以他所認(rèn)識(shí)和理解的女性生理為基礎(chǔ),由此出發(fā),對(duì)其外化的表象即情感、心理、思維方式等的特殊性進(jìn)行分析論述,自然就有別于之前的其他女性論,取得了突破。

另一個(gè)特點(diǎn)就是立足于解剖學(xué)的女性論不存在社會(huì)特權(quán)和社會(huì)偏見(jiàn),僅就女性自身來(lái)進(jìn)行剖析。《女人這東西》所具有的說(shuō)服力來(lái)自醫(yī)學(xué)知識(shí),因而具有科學(xué)性,而作者徹底無(wú)視所謂的社會(huì)特權(quán)——地位高低、教養(yǎng)深淺、貧富差距等,回歸到女性的本原,來(lái)探討女性應(yīng)有的生存方式。讀了渡邊先生這本書(shū),你會(huì)意識(shí)到我們之前對(duì)于男女的性的差異是多么的無(wú)知,而建筑在這無(wú)知之上的人生論、幸福論又是多么的虛妄。

這么想來(lái),對(duì)于女性的無(wú)知男女雙方都沒(méi)有意識(shí)到,女性沒(méi)有意識(shí)到自己的性的特殊性,男人更沒(méi)有注意到女性的性的特殊性。世間的男女即戀人們和夫婦們,絲毫沒(méi)有意識(shí)到自己的無(wú)知,卻在天真地憧憬著將來(lái)的幸福,因而兩人之間總是會(huì)發(fā)生異議和爭(zhēng)執(zhí),這正是造成不幸的根本原因,但即使這樣,人們?nèi)匀徊恢榔涓茨耸窃谟谀信男缘牟町?mdash;—人體、生理的不同而帶來(lái)的差異。

不論社會(huì)如何進(jìn)步,文明如何發(fā)達(dá),人體的構(gòu)造、性的構(gòu)造是不會(huì)改變的,當(dāng)然文明會(huì)推動(dòng)社會(huì)向無(wú)視男女兩性的構(gòu)造差異、追求平等和同權(quán)化的方向發(fā)展。毫無(wú)疑問(wèn),女性地位的提高、女性的自立自強(qiáng),將成為文明進(jìn)步的標(biāo)志而受到歡迎,但是我們?nèi)孕璐б粋€(gè)疑問(wèn):無(wú)視男女兩性構(gòu)造上的差異,會(huì)不會(huì)使正常的人際關(guān)系——以男女關(guān)系為基干構(gòu)建起來(lái)的社會(huì)關(guān)系發(fā)生扭曲?不管怎樣,只要基于人體構(gòu)造的男女差異不可能被消除,就有必要充分認(rèn)識(shí)和理解這種差異,并依此而構(gòu)建起正常的社會(huì)關(guān)系、人際關(guān)系。或許,只有我們充分認(rèn)識(shí)和理解了男女兩性在身體構(gòu)造上的差異以及由此帶來(lái)的心理、情感、思維方式等的差異,家庭、職場(chǎng)、國(guó)家乃至世界才會(huì)更加豐富多彩,更加美好,理想的人際關(guān)系才能真正得以實(shí)現(xiàn)——至少我們會(huì)擁有這樣的希望,而《女人這東西》別具一格的女性論就給予了讀者這一希望。

這里還需贅述一句。作者渡邊先生將女性放在了世界的中心位置,讀過(guò)本書(shū)之后讀者一定會(huì)注意到,在渡邊先生的論述中,男性同女性相比較始終處于劣等的地位,心理上也較單純,在體力和性能力方面也劣于女性。而女性,按照作者的說(shuō)法,不僅在人體構(gòu)造方面更為復(fù)雜,在情感上“千變?nèi)f化,幻化不定”,在心理上則“復(fù)雜而華麗”,對(duì)這樣的女性作者感到“不可思議和魅力無(wú)窮”,因而他將女性推到了家庭、社會(huì),甚至整個(gè)世界的中心位置。這無(wú)異于在為女性復(fù)權(quán)。而作者在本書(shū)中所指出的女性種種癥狀的病根,進(jìn)一步思索的話,可以看作是女性在不知不覺(jué)中罹患的文明病。

揭開(kāi)日本近代文學(xué)燦爛一頁(yè)的平塜雷鳥(niǎo)曾經(jīng)寫(xiě)下這樣的句子為婦女解放而吶喊:“原始時(shí)代,女人是太陽(yáng),是真正的人。如今,女人是月亮,依憑他人而生存,借著別人而發(fā)光,像個(gè)病人似的臉色蒼白的月亮。”(《青鞜》發(fā)刊詞)《女人這東西》一書(shū)可以說(shuō)是對(duì)這種“青鞜”精神的反諷,但在反諷背后,卻明顯有著這樣的意圖,即讓臉色蒼白的月亮似的女性向原始時(shí)代那太陽(yáng)般的女性來(lái)一個(gè)華麗變身。

從青春期的女性到更年期的女性,各個(gè)年齡跨度的女性讀過(guò)這本書(shū)后都可以得到慰藉,受到激勵(lì)。同時(shí),我認(rèn)為擁有心愛(ài)女性的男性更應(yīng)該讀一讀這本書(shū)。

我沒(méi)有將這本書(shū)僅僅作為女性論來(lái)閱讀,而是當(dāng)作一本人生論、幸福論以及現(xiàn)代文明批判的讀物來(lái)閱讀的。各人立場(chǎng)不同,能夠從中讀出五味雜陳來(lái),這也是《女人這東西》這本書(shū)的有趣之處和有意義之處。

看完這本書(shū),應(yīng)該會(huì)對(duì)女人有些了解,畢竟是站在前人的視角看事物。

既不是單純從經(jīng)驗(yàn)或情感出發(fā)來(lái)論述,也不是純粹的醫(yī)學(xué)專論,而是具有一定理論支柱的通俗讀物。

以前買了本《男人這東西》,看了兩遍,所以就把渡邊淳一的這東西系列買齊,都看看,自從看電子書(shū)視力下降嚴(yán)重,就買些紙質(zhì)書(shū)看看,而且看紙質(zhì)書(shū)特別有感覺(jué),可以在書(shū)上寫(xiě)些自己的理解和一些注解,所以支持紙質(zhì)閱讀……

男人這東西曾經(jīng)很出名,所以買這本女人的來(lái)看看

男人這東西曾經(jīng)很出名,所以買這本女人的來(lái)看看

整體不錯(cuò),對(duì)了解女人有一定幫助,但是個(gè)人覺(jué)得沒(méi)有《男人這東西》精彩

看完之后感觸很多,更加進(jìn)一步得了解了自己。這本書(shū)偏重于從性的角度來(lái)解釋女性從小到老會(huì)出現(xiàn)的一些行為的原因。

兩性和諧,從知己彼開(kāi)始。你至少該知道,女人其實(shí)是這樣的!

值得一讀,雖然有些言論有輕視女子的意思,但確實(shí)是社會(huì)現(xiàn)實(shí),很多剖析十分符合內(nèi)心真實(shí)的想法,說(shuō)多了很多人不敢宣之于口的東西。讀完后會(huì)讓自己驚出汗,但更能讓自己反思成長(zhǎng)。

還行吧,身為女人的我,覺(jué)得渡邊大人寫(xiě)的這么細(xì)膩,也算是佩服了

哈哈哈哈哈 果然 看完覺(jué)得 女人啊 更了解自己的心態(tài)了

很快收到貨了,一直沒(méi)時(shí)間評(píng),現(xiàn)在正在看,感覺(jué)不錯(cuò)的,里面有涉及一些醫(yī)學(xué),讓女人更了解自己/。

讀過(guò)他的《男人這東西》覺(jué)得挺好,所以買了這本,畢竟是男人,感覺(jué)寫(xiě)得沒(méi)像《男人這東西》貼近男人一樣的貼近女人。

這本書(shū)讓我了解了很多,需求和特性。社會(huì)是復(fù)雜多層次的,人也一樣。沒(méi)有純粹的,所以沒(méi)必要為了多面性而張口結(jié)舌。這書(shū)可以讓你長(zhǎng)大,了解很多真正顯示的東西。 因?yàn)槿毡旧鐣?huì)的情況與中國(guó)不太一樣,所以書(shū)中說(shuō)的一些事情,在中國(guó)并不一定都成立。但心理方面男人都是相似的。非常有實(shí)用價(jià)值。

女人需要男人去理解,理解之后還需要去呵護(hù),女人是男人前世的恩人!

女人沒(méi)寫(xiě)什么,一般吧,畢竟是男人寫(xiě)的。看女人還是要看女人寫(xiě)的書(shū)。

寫(xiě)得挺好的,從醫(yī)生的角度出發(fā),剖析了女人的心理

懷著懷疑的態(tài)度看的,一個(gè)月過(guò)后,仍然在回味這本書(shū)。這本書(shū)中以醫(yī)學(xué)的角度講述了女人的耐力與男人的爆發(fā)力等。能幫助自己更好地理解自己與異性。

站在女性讀者角度來(lái)看這本書(shū)稍有些乏味,這本書(shū)更多的是從生理上對(duì)女性進(jìn)行分析。《男人這東西》也好、《女人這東西》也好。作者在書(shū)中有意放大了人的動(dòng)物性。認(rèn)為一些被當(dāng)今道德倫理所不容的行為是人的本能,是理所當(dāng)然。這一點(diǎn)我覺(jué)得值得思考和爭(zhēng)議。

關(guān)于這本書(shū) 我自己的看法是作者一直把性當(dāng)做重點(diǎn) 女權(quán)主義也是因?yàn)榕藳](méi)有得到性滿足 骨子里屈從男人 有種只要性滿足便可以犧牲一切 女人很是膚淺 有可能是我沒(méi)有理解作者的意圖沒(méi)看懂

讓男人更了解女人,讓女人更了解自己,值得一讀。

從男性的角度寫(xiě)女性還寫(xiě)得口吻這么篤定,不知道作者算不算帶著日本男權(quán)思想在表達(dá)很多觀點(diǎn)呢…基于我本身有限的人生經(jīng)驗(yàn),對(duì)其中很多內(nèi)容還是持保留和懷疑的態(tài)度,需要自己未來(lái)親身經(jīng)歷后才有發(fā)言權(quán)。不過(guò)看完這個(gè)希望不會(huì)給自己太多莫名的心理暗示。

內(nèi)容很通俗,從一個(gè)男人的角度出發(fā),很誠(chéng)懇,也許女人看了會(huì)諸多不滿和指摘,但是不妨把這本當(dāng)成女人看男人如何看待女人的一種途徑吧。男人,尤其亞洲男人或許還真是這么想的。唯一的不滿是,這本書(shū)用不著精裝吧。

沒(méi)有男人這東西直觀 畢竟沒(méi)有女人評(píng)價(jià)女人這么深刻 讀這本書(shū)時(shí)還在讀物種起源緒論 總覺(jué)得有女人這東西和達(dá)爾文筆下的昆蟲(chóng)有點(diǎn)像。。。

過(guò)去買過(guò)這本書(shū),通讀一過(guò)就放一邊了。有了閱歷之后,才覺(jué)得它很透徹,它對(duì)女人的洞察非常細(xì)微透徹,沒(méi)有調(diào)查研究和親身經(jīng)歷是難以寫(xiě)這么好的。作者雖然去世,但他給我們留下了一筆財(cái)富。

過(guò)去買過(guò)這本書(shū),通讀一過(guò)就放一邊了。有了閱歷之后,才覺(jué)得它很透徹,它對(duì)女人的洞察非常細(xì)微透徹,沒(méi)有調(diào)查研究和親身經(jīng)歷是難以寫(xiě)這么好的。作者雖然去世,但他給我們留下了一筆財(cái)富。

這是一本能讓女人更了解自己,讓男人更懂女人的書(shū)。兩性和諧,從知己知彼開(kāi)始。你至少該知道,女人其實(shí)是這樣的!

渡邊淳一的佳作,了解女人的必讀書(shū),非常傳神地描寫(xiě)了女人,值得購(gòu)買

作為女人其實(shí)也未必了解女人,渡邊淳一對(duì)兩性的理解是如此透徹!當(dāng)當(dāng)活動(dòng)真好,把之前想收的書(shū)都收了,希望多辦活動(dòng),還沒(méi)來(lái)得及拆封呢!包裝很好哦!

把女人研究得太透徹了,要把男人那本也買了看看