秦淮河傳

- 所屬分類:圖書 >歷史>地方史志

- 作者:[諸榮會]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787514344387

- 出版社:現(xiàn)代出版社

- 出版時間:2017-01

- 印刷時間:2016-12-01

- 版次:1

- 開本:16開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

秦淮河被世人譽為“中國歷史文化名河”,是“六朝古都”南京的母親河。

南京本土作家諸榮會,以本書完成了一次從秦淮源到三汊河(秦淮河在長江的入口)的時空和人文穿越:分上游、中游和下游三個文化層面,或?qū)ほE兩岸自然與風物,或抒寫流域內(nèi)鄉(xiāng)土與風情,或感悟相關(guān)歷史與歲月,細述滄桑流年,歷數(shù)風流人物;通過對這條自然之河、歲月之河和精神之河的暢游,對秦淮文化演變的軌跡進行了一次梳理,即,對其起源、嬗變、崛起與衰落的過程,及其精神內(nèi)核形成與走向進行了一次必要的清淤與發(fā)掘,力求呈現(xiàn)秦淮文化所隱含的內(nèi)在肌理,揭示其所折射出的精神光芒,以及她對于整個中國歷史文化的深刻影響。

作者一貫的詩性語言,因得山水靈氣和槳聲燈影而更加活潑生動,連珠的妙語常如同跳躍在秦淮河面上的閃亮浪花,讓本書與這條詩意的河流一起獲得了一次詩意的飛升。

山如眉黛,秦淮河恰似江南臉頰上閃閃亮亮的淚一行,又像一幅碧波織就的青羅帶,從遠處飄悠悠而來,從從容容地飄過我的窗下,與我居住的小城繾綣纏綿后,又在城西那蒼老的永壽古塔下流連了一番,才帶著幾分幽幽的古意、幾分依依的戀情,向那“六朝金粉”的故都柔婉而去……

——

胭脂河這個名字很有些脂粉氣,但河流若如人一樣有性別的話,胭脂河倒是一條雄性的河流;而南京的那座“天生橋”其實并非“天生”,實為“人造”。

一條雄性的河流卻有個脂粉氣十足的名字,一座“人造”的橋梁偏偏起名“天生”。經(jīng)驗告訴我們,如此名實相錯,背后一定有故事可說。

——

每讀朱自清與俞平伯的同題散文《槳聲燈影里的秦淮河》,兩位先生青衣長衫的背影似乎總在眼前揮之不去,他們提著長衫局促地坐在一條“七板子”的小艙內(nèi),晃蕩在流淌著薔薇色歷史的秦淮河上,在這個燈紅酒綠的世界里凸現(xiàn)著自己的一份孤獨與蒼涼。

他們?yōu)槭裁匆獊磉@里呢?是為了領(lǐng)略這里的歷史嗎?是為了沐浴這里的風塵嗎?抑或是為了解除自己生活中太多的疲倦與孤獨嗎?

諸榮會

男,1964年1月生于南京市溧水區(qū),現(xiàn)為江蘇教育出版社編審(教授)、《教育視界》雜志執(zhí)行主編,系中國作家協(xié)會會員、中國書法家協(xié)會會員、南京歷史文化名城(建設(shè))專家委員會委員。

文學創(chuàng)作以散文、隨筆為主,大量作品發(fā)表于《人民日報》《文匯報》《人民文學》《散文》《散文百家》《雨花》《天涯》等報刊,并在《揚子晚報》《廣州日報》《長沙晚報》《鐘山》《美文》等報刊開設(shè)散文專欄;已出版散文集《風生白下》《風景舊曾諳》《生怕情多》及長篇人物傳記《葉名琛傳》等20多種;曾獲“紫金山文學獎”“金陵文學獎”“孫犁散文獎”“在場主義散文獎”和“冰心散文獎”等。書法作品曾參加各級專業(yè)書展,并在《書法報》《中國書法報》《書法導報》《中國書法》《書法》等發(fā)表書作、書論近百件。

月上秦淮源……………………………………………………002

月亮是不屬于城市的,文德橋下的月亮只是月亮的影子。但城市人想來也并非有意拒絕月亮,否則,文德橋上就不會有如此眾多望月的人了。但擠在文德橋上看月的人們呵,來看看這兒的月亮吧!這兒雖沒有燈紅酒綠,但這兒的月亮才是真正的秦淮夜月,因為這兒是秦淮河的源頭。

秦淮河從我窗下流過…………………………………………006

山如眉黛,秦淮河恰似江南臉頰上閃閃亮亮的淚一行,又像一幅碧波織就的青羅帶,從遠處飄悠悠而來,從從容容地飄過我的窗下,與我居住的小城繾綣纏綿后,又在城西那蒼老的永壽古塔下流連了一番,才帶著幾分幽幽的古意、幾分依依的戀情,向那“六朝金粉”的故都柔婉而去……

一座插竹亭,兩個周邦彥……………………………………012

秦淮河畔、分龍崗端,原有一座插竹亭。2007年秋,在我的倡議之下母校于校園一隅中重建此亭,次年3月18日竣工剪彩,亭上匾額是我出面請著名作家、文化部原部長王蒙為之題寫的,另外我還請著名作家王充閭、著名書法家惲建新、吳振立等為之撰書了楹聯(lián),還請校友、書法家張玉海為重刻的周邦彥之《插竹亭記》書丹,而收官之作《重修插竹亭記》則由我親自撰書……

天生橋、胭脂河與鳳凰井……………………………………033

經(jīng)過一番勘測,人們發(fā)現(xiàn),南京城南百里處的溧水縣城西一帶是石臼湖水系與秦淮河水系的一個分水嶺,只要在這里開鑿一條運河,將秦淮河與石臼湖兩個水系溝通,江南的漕糧就可先通過江南密集的水網(wǎng)統(tǒng)統(tǒng)進入太湖,然后經(jīng)春秋時期伍子胥開鑿的溝通太湖與石臼湖的胥河,進入石臼湖,再進入秦淮河,運抵南京。因此在溧水城西一帶開鑿運河成了打通新的漕運路線的關(guān)鍵。

朱元璋決定開鑿這條運河。

餓死不如一匹馬………………………………………………042

我由于特殊原因,每年至少都要去葉家村一兩次,但至今從葉家老人的口中所知道的也只有兩點:

“乖乖,那年清明節(jié),葉家回鄉(xiāng)祭祖,那船隊停在秦淮河上,有一里多長哦!”

“那年,長江的水并不大,但葉名琛出世那天,葉家在江岸上的倉庫,突然間向江里崩塌了七間——大人物出世,地動山搖呵!”

中游

一條在詩意中延伸的小巷……………………………………068

其實,秦淮河邊現(xiàn)今的這條巷子我已不知道去過多少次了,它長不過百米,是一條地地道道的陋巷;但巷口牌樓上那敦厚的“烏衣巷”三字,以及鑲在墻上的那塊手書劉禹錫詩的碑刻,又分明提醒著人們它并不是一條普通的陋巷。正是因此,這條似乎并無可看的巷子讓我總覺得看不夠。

此岸,彼岸……………………………………………… 082

神圣的夫子廟、貢院與世俗的青樓、畫舫同在,構(gòu)成了一幅古老的秦淮風情圖,為中國其他任何一座城市所不具有,獨特、怪異而諧謔。今天,科舉早已被廢止,娼妓也早已被取締,但秦淮河邊貢院還在,媚香樓也還在,都作為文物單位享受著人們的保護。這對于夫子廟和貢院算不得什么,但對于媚香樓來說這意味著它對前者的一種對峙,一種分庭抗禮,一種平分秋色。有人說這是秦淮商女的勝利,有人說這是中國文人的悲哀。

秦淮八艷………………………………………………………096

八位曾牽動過時代與歷史走向的女子,八個終走不出生活與人性雙重復雜的生命,八支早凋零在歷史暗角卻幽香至今的花朵……

她們的青春蒼白而又艷麗,媚俗而又雅潔,短暫而又長久;她們的命運偶然而又必然,無助而又無柰,可悲而又可嘆;他們的人生軟弱而又堅強,可恥而又可敬,復雜而又簡單……

海上帝王………………………………………………………125

這座銅像卻讓許多人失望甚至憤怒:雖然那鄭和身披披風,手仗寶劍,迎風而立,確能讓人在他的面前產(chǎn)生一些聯(lián)想和想象——仿佛他面對的不是鱗次櫛比的高樓大廈,而似乎是波濤萬頃的海洋,但他的身材明顯過于清瘦了,面目線條過于柔和了,沒有那如刀刻斧鐫一般的飽經(jīng)滄桑的皺紋,尤其是沒有一根胡子——古代男子塑像一般都不會少的胡子。

江南貢院………………………………………………………140

貢院也是是非之地,因為里面,甚至周邊的一點點風吹草動,就有可能會引起暴風驟雨,甚至造成天威震怒,人頭滾滾,血流成河。有這么一句話,“科場無事就罷,有事便是大事”,說得便是這個意思。考試中最常見的風吹草動莫過于有人作弊了。

槳聲燈影中的“背影”…………………………………………156

如今,兩位先生的小船早已經(jīng)搖進了時間的深處和泛黃的史冊,但那秦淮河上如云的小舟分明告訴我們,二位先生確實來過,他們的背影分明還在這里的槳聲燈影中晃動著,朦朧而又真實。這是秦淮河的幸運,抑或不幸,只是今天似乎仍還有些說不清。

湮沒的名園……………………………………………………161

學習過中國畫的人恐怕沒有不知道一部叫《芥子園畫傳》的畫譜,喜歡美食的人恐怕沒有不知道一部叫《隨園食單》的食譜;只是知道“芥子園”和“隨園”在哪里的人,恐怕就不多了,因為這兩座秦淮河畔的名園,今天早已湮沒于歷史煙塵了。

深入東王府……………………………………………………175

當游客知道了這一點,或許會大失所望,一個革命者生活的世界怎么會是這樣!這里的精致和優(yōu)美消解了革命的粗獷和張揚,這里的花香和鳥語稀釋了革命的悲壯和嚴肅,這里的奢華瓦解了革命的精神和斗志。而且,這里離秦淮河又那么近,這一切又被納入了秦淮河的主題,即及時行樂、醉生夢死的主題。

下游

鳳凰臺詩話……………………………………………………204

事后李白對此一直耿耿于懷,他很想寫出一首思想與藝術(shù)水平都超出崔顥《黃鶴樓》的詩。直至多年以后,李白漫游至金陵(今南京),并登上了那兒的名勝鳳凰臺后,才寫出了一首《登金陵鳳凰臺》;也就這樣,金陵鳳凰臺與武昌黃鶴樓間從此而結(jié)下了一種跨越時空的不解詩緣。

莫愁湖的形態(tài)…………………………………………………210

莫愁湖在南京城西秦淮河與長江之間的江灘上,她年輕、美麗,只是她的美麗是在城市的不經(jīng)意間出落而成的,因此城市待她并不十分珍惜;好在她有一個善解人意的名字,所以去她那里的人還是很不少的,或者說她終究還是很吸引人的。但這種吸引并不能改變她注定了的只能做城市“偏房”的地位。

清涼堆積的地方………………………………………………225

提起南京的清涼山,世人最為津津樂道的便是其山崖之上西臨秦淮河面的那一張“鬼臉”了。

就因為這張鬼臉,三國時孫權(quán)在那兒修筑的石頭城被稱作“鬼臉城”。“鬼臉”是大自然鬼斧神工的一件杰作,任世界滄海桑田、人間白云蒼狗,它一直壞壞地在清涼山的山崖上似哭似笑、半哭半笑著,它的丑陋、陰森和詭譎讓人不由得想,這張鬼臉的背后——那山中,那林間,或許藏著很多的秘密吧!

心祭龍江………………………………………………………241

龍江小區(qū),是南京市一座著名的現(xiàn)代化住宅小區(qū),坐落在草場門外的秦淮河西岸。站在橫跨秦淮河連接著小區(qū)與草場門大街的那座大橋上,若是在白天,天氣又正好,從小區(qū)高樓間的空隙中向西、北眺望,能清楚地望見浩蕩的長江正在遠處靜靜地流淌,流淌著古城的遼遠與壯闊;若是夜晚,不必靜心諦聽也能聽到江面上氣笛的陣陣嗚咽——它飄浮在各種汽車的轟鳴之上,縹緲而蒼涼。

南京人(代后記)…………………………………………………257

新一代南京人,站在歷史的新起點上,究竟將何去何從?這不但是我所關(guān)心的,恐怕也是南京人自己所更為關(guān)心的問題。曾有人用“一潭死水”來形容過南京這座古城的狀態(tài),但我以為即使真是這樣,它也應(yīng)該泛起波瀾了,因為它已迎來了一個八面來風的時代。更何況南京并不是一潭死水,最多它只是從歷史長河中截出了的一段水域,雖然看上去波瀾不驚,但其中積聚了太多的能量,一旦時機成熟,它將一瀉千里。而那時的南京人,一定會屹立潮頭,再次成為時代的弄潮兒的。

我曾見過北京什剎海拂地的綠楊,脫不了鵝黃的底子,似乎太淡了; 我又曾見過杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“綠壁”,叢疊著無窮的碧草與綠葉,那又似乎太濃了;其余呢,西湖的波太明了,秦淮河也太暗了……

三十多年前,我坐在中學的課堂里從朱自清那篇題為《綠》的課文中讀到這樣的句子時,秦淮河正在校園的圍墻下靜靜地流淌。

只是我那時很不明白,朱自清為什么要將這么一條在我看來似乎并不起眼的小河,與北京的什剎海、杭州的西湖等名勝相提并論;更不明白, 他為什么又說它“太暗了”——這條從我故鄉(xiāng)流出的小河當時事實上是那么的清沏透亮,清沏透亮得我們學校的食堂每天都從河里取水燒菜煮飯。那時的我沒有聽說過“熟悉的地方?jīng)]有好風景”和“好風景永遠在遠方”之類的話,那時的中學課文中也沒有朱自清的另一篇名作《槳聲燈影里的秦淮河》,我也便不知道從故鄉(xiāng)流出的這條小河,其下游的槳聲燈影事實上是那么的名著于世,更不知道我的人生事實上已注定將與這條河流結(jié)下不解之緣。

我與秦淮河當然也曾有過別離,那是我為了求學和謀生曾不得不去遠行,但是每次遠行后不久,似乎總有命運的安排,我很快就能如期回到她的身邊。回來的我先在她源頭的一座鄉(xiāng)村中學任教,我曾帶著學生一起登上東蘆山,去探尋她源頭的那一汪清泉;我曾多次冒著風雨一次次在河上來回泅渡,去對岸看望自己所愛的也愛我的那個人;我曾獨居在河邊一間破敗的小屋內(nèi),承受著理想與現(xiàn)實的雙重負載,就著窗前昏黃的燈光寫下可算我“成名”之作的《秦淮河從我窗下流過》,使我得以有機會與這條河流一起走向下游……

在中國自然地理的龐大水系中,僅僅百里的秦淮河只能算是其中的一條毛細血管,但是,作為秦淮文化的標志與符號,它卻是中國文化龐大水系中的一條舉足輕重且風格別樣的支流。盡管將“南朝”以為是中華文化“正溯”的觀點具有很大的局限性,但是我們又不能不承認一個事實:當北中國成了“北朝”后,是秦淮河滋養(yǎng)了一個在中國歷史上和中國人心頭都如夢似幻的“南朝”或“六朝”,也滋養(yǎng)了堪稱中國文化基因之一的“王家書法謝家詩”。或許正是因此,秦淮河才獲得了“歷史文化名河”的稱號。這一稱號讓秦淮河獲得的光榮是無與倫比的。然而與此同時,秦淮河所遭到的誤解,事實上也是中國其他任何一條河流所無與倫比的;且這種誤解并不僅僅是朱自清所說的“太暗了”,而是說她將一方虎踞龍蟠之地的“天子氣”瀉去了,使之成了一塊“六朝金粉佳麗地,十里秦淮銷金窟”,于是,在她的岸邊“商女不知亡國恨,隔江猶唱后庭花”,于是,以此為都的王朝都“短命”。

然而,真的是這樣嗎?一條不大的河流真的能決定我們這個泱泱大國的歷史走向?

其實,秦淮文化作為中華文化大家族中的一員,只能算是后起之秀。雖然從出土的史前文化遺存來看,秦淮河流域早有人類祖先的活動,進入文明時代后,先民們也很早就在這方土地上創(chuàng)造出了燦爛的文化,尤其是那兒鑄造的吳王金戈越王劍等,使之在中國的青銅時代里擁有一席地,只是這塊土地在中國歷史上真正引人注目,還要到三國時孫權(quán)的遷都于此——一句“寧飲建業(yè)水,不食武昌魚”,才真正確立了其在中國歷史文化版圖上的地位和人們心目中的分量。而作為歷史文化之河的秦淮河,其真正文化源頭或許也只能自此算起。

魏、蜀、吳三國中,魏與蜀漢分別存世45 年(220—265)和42 年(221—263),吳存世58 年(222—280),在這三個分裂政權(quán)中不但不算“短命”,且滅亡時間最晚、存世時間最長,可謂最“長壽”。再看東晉, 其存世103 年(317—420),這么長的年限,即使比之整個封建時代的所有王朝,也不算“短命”了;如果加上南朝的宋、齊、梁、陳的163 年, 在此連續(xù)建都時間長達272 年(317—589),將之與整個北朝的195 年(386—581)相比,也不能說是“短命”。當然其中的宋、齊、梁、陳看起來確實較“短命”,但是別忘了,與它們大體同時代存世的北方政權(quán)東魏、西魏、北齊、北周命更短:前者存世年限分別為59 年(420—479)、41 年(479—502)、55 年(502—557)和32 年(557—589),后者則分別為16 年(534—550)、27 年(550—577)、21 年(535—556) 和24 年(557—581)。當然,如果將吳、東晉、宋、齊、梁、陳分別與中國歷史上此前的漢,或此后的唐、宋等封建時代的所謂“盛世”相比,它們確實是“短命”的,但是,這樣比較出的“短命”與“長壽”能說明什么問題嗎?更有什么意義嗎?答案似乎是否定的。

幾乎眾所周知,一個政權(quán)生命力的長短,并不是決定于它定都在哪兒,更不會決定于一條河流;說到底而應(yīng)該決定于統(tǒng)治者是否能順應(yīng)歷史和民意,此所謂“得民心者得天下”——雖是老話套話,但是真理。但是,這也并非是說,一個政權(quán)和王朝的發(fā)展、興盛和衰落,與地理、氣候等自然因素絕無關(guān)系。

不可否認,是秦淮河滋養(yǎng)了秦淮文化,是秦淮文化成就了六朝的繁華與沒落、成功與失敗、夢想與破滅。秦淮河與長江一道造就了歷史上的建鄴、建康、金陵、秣陵、江寧……以及今天的南京。

西晉末年,王導之所以在“八王之亂”中力勸瑯琊王司馬睿移師建鄴,當然首先看中的是那兒肥沃的土地、宜人的氣候、豐饒的物產(chǎn)、富足的民眾,以及北有天塹長江,虎踞龍蟠、易守難攻的江山形勢;歷史事實也證明了王導決策的英明與正確。東晉正是憑借著江東半壁,不但在淝水之戰(zhàn)中以少勝多,一舉擊敗了強大的前秦,使中華文明,尤其是漢民族文明化解了一次傳承過程中的現(xiàn)實危機,并從此更加的發(fā)揚光大,這才有了所謂的“王家書法謝家詩”,才有了后世的所謂唐宋盛世。王羲之之所以被后世尊為書圣,可想而知其在中國文化中的地位。不難設(shè)想,中國文化中如果沒有了王羲之的書法,將會失色多少!再看中國文學史上的一個事實,即如果沒有謝靈運、謝朓、謝道韞等,就很有可能沒有后來的詩仙李白,而沒有了李白詩歌的中國文化,又將會失色多少!以此言之,作為一條文化之河的秦淮河,她所滋養(yǎng)的已絕不僅僅只是一座城市的文化,而是整個中華文化;甚至可以換言之,由秦淮河滋養(yǎng)出的南京,事實上是中華文化,尤其是漢文化,在遭遇生死存亡時的一個復興基地。

其實,我說南京是中華文化、尤其是漢文化的一個復興基地,原因遠不僅僅在此。

南宋的滅亡,不但是漢民族統(tǒng)治一次有史以來的較大失敗,也是中華文化,尤其是漢文化有史以來遭遇的一次較大的現(xiàn)實重創(chuàng),因此歷史上才曾有“厓山以后無中華”一說,然而事實上,僅僅數(shù)十年后,隨著朱元璋軍事上北伐的成功,不但漢民族又一次從少數(shù)民族手中重新奪回了全國政權(quán),而且這一政權(quán)又恢復了漢文化的底色。

中國歷史上有一個很有趣的現(xiàn)象,這就是北方打南方似乎總很容易,因此漢語中所用的詞匯則是“南下”,而南方打北方所用的詞匯則是“北伐”,給人感覺似乎很難。事實上也的確如此,看看中國歷史上的北伐,雖然次數(shù)也很不少,但是鮮有成功的,真要算起來朱元璋算是幸運成攻者之一。朱元璋之所以能夠北伐幸運地成功,當然有多種原因,但是最重要的一點,應(yīng)該與他當初在南京的“高筑墻、廣積糧、緩稱王”有關(guān)。

明朝過后,全國政權(quán)再次落入少數(shù)民族之手,清朝政權(quán)在經(jīng)歷了三百年的由盛而衰的過程后,雖然說是被辛亥革命黨人推翻的,但它被洪秀全的太平天國動搖在前也是事實。可是別忘了,洪秀全的太平天國政權(quán)的中心不是別處,正是南京;更別忘了,孫中山建立的個資產(chǎn)階級臨時政權(quán)的首都也是南京!

歷史就是這么“巧”!

這么多的“巧”加在一起,說南京是中華文化,尤其是漢民族文化的一個復興基地,應(yīng)該也算是于史有據(jù)的吧!而它在中國歷史文化中的這一事實角色,怎么著也應(yīng)該比另一個強加給它的角色,更合乎事實,更有意義,也更重要吧!

作為南京母親河的秦淮河,千百年來,她所孕育出的生命能量,一次一次地把秦淮文化在中國文化中推向了一個無與倫比的高度,無數(shù)秦淮兒女曾扮演過中國歷史上一出出大戲的主角,今天的我們一不小心就會在不同的課本和教材中碰到他們:蕭統(tǒng)、曹雪芹,這兩位地道的南京人, 前者及其《文選》成就了中國文化中的一門獨特的學問“選學”;后者及其《紅樓夢》則成就了中國文化中至今的一門顯學“紅學”。要知道,如此一人(一書)即能撐起一門“學問”的情況,在中國文化中此為僅見; 即使泛觀世界文化,大體上也就還有“莎學”而已。李煜,他雖然現(xiàn)實身份貴為皇帝,但是他這個南京人的名字出現(xiàn)在中國文化史上,是因為他的那些絕妙小令,并非是因為他是皇帝。受到秦淮文化滋養(yǎng)而走進中國文化史的,其名單可以開得很長,從前面提到的王羲之、王獻之、謝靈運、謝朓、謝道韞,到劉勰、沈約、吳道子、顧愷之、杜牧、韋莊、劉禹錫、王安石、周邦彥、辛棄疾、張孝祥、李漁、袁枚、吳敬梓、鄭板橋、陳獨秀、魯迅、徐悲鴻、朱自清、俞平伯……這些或多或少地沾著些六朝煙水氣的名字出現(xiàn)在中國文化史上,中國文化事實上也不能不沾上些六朝煙水氣。

“六朝煙水氣”絕非一味地頹廢,在這里我不妨以杜牧為例。

幾乎眾所周知,杜牧一生頗多艷遇,詩也一貫寫得有些輕浮,詞句多沾脂粉氣,“十年一覺揚州夢,贏得青樓薄幸名”是他的名句。然而就是這樣一位詩人,不管他在宣州、揚州表現(xiàn)得是怎樣的放蕩無羈,他一來到南京,就會自覺和不自覺地變得嚴肅起來;而一接觸到有關(guān)秦淮河的題目,筆下即為另一種色調(diào),香艷不見了,輕薄不見了,浪笑不見了,游戲人生不見了,倚紅偎翠不見了,醉生夢死不見了,有的是從未有過的反省、情真意切的感傷和具有心機的深思:

煙籠寒水月籠紗,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡國恨,隔江猶唱后庭花。

像這樣膾炙人口的金陵詩作,我們一般人熟悉的還有《江南春》:

千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風。

南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。

考察杜牧的一生,“落魄江湖載酒行,楚腰纖細掌中輕”幾乎是其再平常不過的生活方式了,因此他與青樓妓女有著一種不解之緣,平日里與她們詩酒人生的同時,對她們的命運多數(shù)時候也充滿了同情。但是,當杜牧聽見了秦淮河邊商女的吟唱,竟一時產(chǎn)生了厭心,是杜牧獨獨對秦淮商女過不去嗎?不,是因為在這塊需要敬畏、需要莊嚴的土地上,商女們吟唱《后庭花》太不合時宜了!如果說杜牧與青樓女子的詩酒人生,是對不如意的現(xiàn)實生活的一種消極抵抗,那么,是金陵秦淮讓杜牧回歸了書生本來面目。因此,誰能說,誰敢說,十里秦淮只是“六朝金粉銷金窟!”

在中國文化源遠流長的龐大水系中,從來沒有哪一條河流像秦淮河一樣,源源不斷地給中華民族帶來如此多夢幻的暗示、清涼的慰藉和沉醉的警醒!

秦淮河最終注入了長江,長江注入了大海,這是秦淮河的宿命——百川歸海是所有河流的宿命!中國作為一個大陸型國家,一次遠航便是從秦淮河口的龍江關(guān)啟錨揚帆的,然而,中國近代史上的及時個不平等條約,竟然也是在這里簽訂的——這是一個國家和民族的宿命嗎?我為此而常常仰天嘆息,并為此而試圖從鄭和和葉名琛等人身上尋找答案,只是不知道我這樣的尋找算不算超出了秦淮河的文化流域!

我是喝著秦淮河的水長大的,自己的人生也幾乎是順著秦淮河而展開的,這種“展開”其實只是一種順流而下而已,從一個偏僻的鄉(xiāng)村,一路走來,現(xiàn)如今居住在南京這座被她滋養(yǎng)了千百年的城市,上班下班,平淡謀生。有朋自遠方來,我總要領(lǐng)著他們看看秦淮河,他們當然也很樂意去看,因為來南京而沒有去秦淮河,在他們看來就算是白來了。當然去得最多的是夫子廟一帶,因為那里夜秦淮的槳聲燈影名聲實在是太大了;其實我更愛領(lǐng)他們登上獅子山上的閱江樓,看麗日晴天之下的秦淮河入江東去,那是另一種形態(tài)的秦淮河,也是的秦淮河和秦淮河的。有人說:“當一個人走到一條河流的盡頭,這條河流才會變成他心中的宗教。” 如今我已過了知天命之年,估計我的生命之河已很難如秦淮河一般匯入大江再奔流入海,我只能守著秦淮河,使她成為我的宗教。當然我也不會忘了自己的來路,這本《秦淮河傳》更多是對來路的回望,而回望的目光中,“靈魂的風景洞開”,一條別樣的生命之河正在我的心中緩緩流動,并將我載向遠方……

買了一堆 非常好

買了一堆 非常好

欣賞作者文筆,買來學習和借鑒!

不錯 雙十一速度也很快

單位圖書館買的書,不錯。

好好拜讀哦

歷史不能忘記

很喜歡,多次購買了

內(nèi)容翔實,專業(yè)性強

挺好的 不錯

好。。。。。。。。。

很好的書籍,優(yōu)美的語言與優(yōu)雅的歷史。

包裝很好,快遞給力

整體感覺不錯

欣賞作者文筆洗練,買來學習和借鑒!

欣賞作者文筆,買來鑒賞和借鑒!

欣賞作者文筆洗練,買來學習和借鑒!

想買好久了,挺不錯的

秦淮河傳,好書推薦。

特別好看!強烈推薦!

質(zhì)量很好,便宜夠?qū)嵱茫軐嵱茫c描述的一樣,快遞態(tài)度不錯,發(fā)貨快,包裝仔細嚴實!

不錯,值得一讀

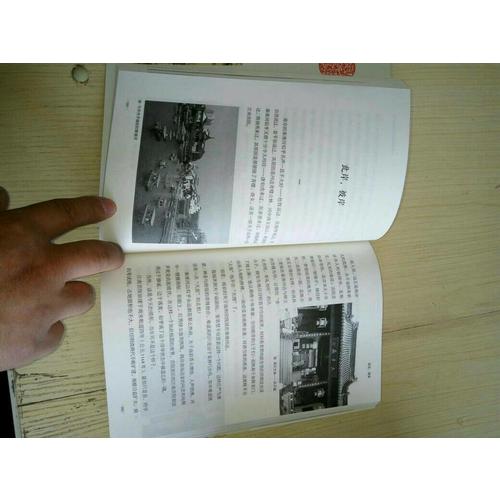

插圖是黑白版 就仿若真正走進秦淮河

在蘇州的誠品看到實書,然后決定買

書不錯,但書角都被磕破了,略坑

值得一看,但文章不精彩。

了解南京的書不多,看這本書大概可以一窺金粉故都的歷史背影。

文章細膩,全面介紹了秦淮河的歷史地貌風土人情,不錯。

文章細膩,全面介紹了秦淮河的歷史地貌風土人情,不錯。

這是一本描寫秦淮河的書,它給我們梳理了秦淮河流域歷史的變遷,秦淮八艷,李商隱,唐后主,多少國仇家恨,多少情愛纏綿。

很喜歡這類的書籍,讀完這本書,迫不及待的想去南京尋訪一下書中提到的這些地方,但愿我的愿望能早點實現(xiàn)。

書還行,其中的故事如果再詳細一點完全可以做成精裝典藏本。美中不足的還有插圖都是黑白的。增大了油墨味,降低了檔次。

書還行,其中的故事如果再詳細一點完全可以做成精裝典藏本。美中不足的還有插圖都是黑白的。增大了油墨味,降低了檔次。