本書以愛和自由為的立足點,強調愛孩子要有科學的方法,即充分了解兒童成長規律的基礎上給孩子充分的愛、自由、選擇。

孫瑞雪老師告誡父母們:你以為你愛孩子,你想象你可以愛孩子,你認為這就是愛孩子,和你真的愛孩子是有差別的。也許,你需要停下來看:你是不是基于你的想法、你的恐懼、你的焦慮、你的習性來愛的。這可能就意味你其實是更愛你的想法,更愛你的恐懼,更愛你的焦慮,更愛你的習性。

愛就是愛,恐懼就是恐懼,焦慮就是焦慮,認為就是認為,一切如是。我們要學會從一切如是中將愛剝離出來,你的孩子才真正可以收到愛的禮物。因為我們一生能夠給予孩子的只有一樣,那就是愛!

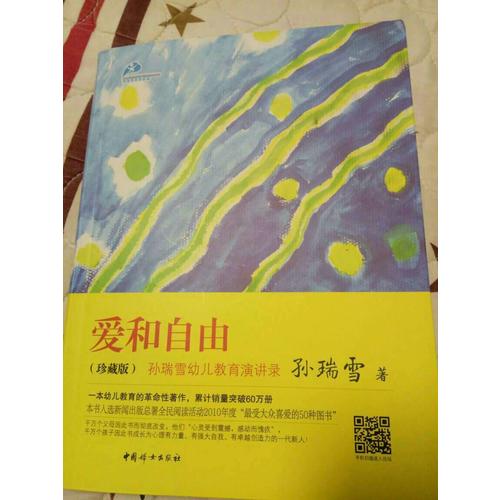

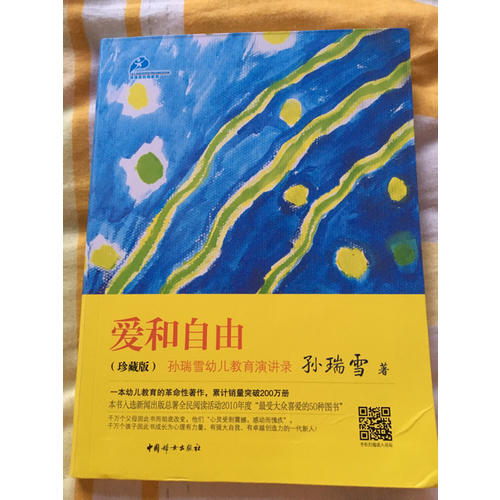

21世紀影響力的本土原創早教經典,累計銷量突破60萬冊!

千萬個父母因此書而徹底改變,他們“心靈受到震撼,感動而愧疚”。

千萬個孩子因此書成長為心理有力量、有強大自我、有創造力的一代新人。

五星暢銷書,讀者熱評30208條

暢銷版本推薦:愛和自由—孫瑞雪幼兒教育演講錄(全新增訂第四版)

孫瑞雪,中國著名的幼兒教育家與心理學專家;“愛和自由、規則和平等”教育精神的發起者和倡導者;中國寧夏科學啟蒙研究會創辦人。

孫瑞雪發展和延伸了一套完整的兒童發展的愛和自由理論和敏感期理論,其貢獻在于幫助成人了解兒童的心智發展過程,并取得了顯著的教育效果;其創作的社會科學專著《愛和自由》與科學教育專著《捕捉兒童敏感期》開創了中國幼兒教育界的新紀元。

及時章兒童帶著什么來到這個世界?

第二章兒童認識世界的及時步

第三章創造力來自哪里?

第四章兒童必須自己感覺

第五章不同品質的心理和智力

第六章為什么兒童喜歡重復做一件事?

第七章兒童心智發展的內在過程

第八章感覺訓練——兒童智力發展的途徑

第九章愛是土壤,愛是陽光,愛是兒童成長的一切

第十章從愛走向獨立

第十一章“教”孩子可能就是奴役孩子

第十二章應該怎么理解孩子?

第十三章自由與紀律

第十四章放下陳舊落后的教育經驗,走向理解的愛

第十五章發展心智與掌握知識

第十六章“愛和自由”的教育實踐

第十七章因為愛而愿意順從,因為有意志而能夠順從

第十八章孩子達到順從的三個階段

第十九章兒童的品格如何形成

第二十章怎樣努力才能為孩子創造好環境?

第二十一章關于“吃”的生理和心理問題

第二十二章孩子的問題出在哪兒?

第二十三章蒙氏教育思想適合中國的孩子嗎?

附錄

愛和自由 規則與平等

兒童成長中的自由

我要感謝

及時章 兒童帶著什么來到這個世界

有多少人相信兒童是一個精神的存在物?相信他一生下來就蘊含著強大的精神能量,他將按照內在的成長規律成長?在一個年齡段,孩子就喜歡玩水玩沙子,如果大人阻止他,他會頑強抗爭。這到底意味著什么?

我們從不相信也不知道,胎兒在母體中形成的那一瞬間,他內在就有一樣東西,那東西將在兒童一出生就指導兒童如何發展,指導兒童去抓什么、摸什么……蒙特梭利把它稱為“精神胚胎”。這好像要求我們相信兒童是一個精神存在物,兒童將按照預定好的這種精神發展模式發展。兒童好像很弱小,其實他內在蘊藏著一種強大的精神能量和潛能,他的發展不需要成人給他增加什么新的內容,只需要給他提供發展的環境和條件。

有了10年同孩子們在一起生活的經驗,我們越來越堅信這一點。接受這個觀念就像要發生一場內在的革命,因為我們一直相信兒童依靠成人來建構;接受這個觀念也意味著我們將無處發揮我們因自卑、受壓抑而產生的自大。人類的幼兒期非常漫長,大概沒有任何一種動物的幼兒期能有人類這么長。說得短一點,可能是零到6歲,說得長一點,大概要到12歲。12歲還不能離開母親,法律上認為孩子真正成人的年齡是18歲。這期間,兒童處在一個很弱小的狀態,必須有成人來幫助他成長。幫助兒童成長不是說由成人來塑造兒童的精神。如果那樣,人類的整個水準都會下降。我們的問題是我們扮演了“上帝”,孩子的“上帝”。

兒童時期不需要成人的那種“灌輸”,而是需要條件準備,兒童會自己吸收。遵循這個發展規律,孩子就會發展得很完善。

蒙特梭利幼兒院最小的孩子是1歲半,我們用1歲半到6歲的孩子做試驗,把超越智力水平的教具給孩子,如果教師不強制,不給兒童壓力,兒童只會按照他的內心需求走。比方說,他喜歡玩水和玩沙子,只要把他帶出去,其他多么具有“吸引力”的體育器材和體育活動他都不參與,他只玩沙子,臉上懵懵懂懂,成人對他怎么說,孩子的臉上都是這種表情。他知道他要干什么,如果成人阻止他,他會同成人抗爭。

我自己的孩子也有這么一個過程。在他2歲多的時候,他爸爸買了2個玉米,對他說:“你一個,你媽媽一個。”他走過來說:“這2個玉米,爸爸說都給我吃。”我問他爸爸,他爸爸說:“不是的,是給你一個,給孩子一個。”我對孩子說:“爸爸說給你一個,給我一個,并不是說都給你吃。”我的意思是他撒了一個謊,他聽完這話后臉上絲毫沒有做錯事的表情,站在那兒思考了1分鐘,一動不動,然后毫無表情地走了。“怎么會這樣?”真奇怪。但是,后來有24小時,他對自己做錯事突然有了感覺,臉上表現出特別尷尬和難為情,還不讓人說。這根本不是大人的說教能做到的,孩子已經按照他內在的發展規律到了這一步。如果成人沒有按照這個規律讓兒童發展,而是強加于他,逼迫他做,這個孩子的發展就可能進入誤區,真正的道德感就無法建立了。

嬰幼兒早期的發展規律跟有些動物類似。比如蝴蝶,母蝶通常將卵產在樹杈中間,幼蝶剛出生時必須吃特別嫩的葉子,它怎么去吃嫩葉子呢?因為幼蝶對光最敏感,所以它一生下來就向著光線最亮的地方爬過去,那枝頭必定是最嫩的葉子。但是當幼蝶開始強壯起來,能夠吃粗糙的葉子時,它對光的感覺就消失了。這個過程遵循的是它內在的發展規律,沒有任何外力的控制。

人們從不會為一個孩子長不大而擔憂,但卻從不認為精神的種子曾在兒童內心存在過,從不認為兒童內在也有一個自然、有序的成長過程,它只需要我們提供一個適合發展的環境。在兒童的精神上,我們一直在充當一個角色——“造物主”。

讓我們看看兒童是如何同環境建立和諧的關系而發展自我的。比如語言,任何一個國度和民族的兒童,都能夠在這充滿聲音的世界中聽到和學會人類的語言,并在頭3年中能掌握本民族的基本語言,學會語言中的各個細節。這種發展,絕沒有人去專門給他上課。我們不難看出,6歲前的兒童更喜歡看你做什么而不是聽你說什么。兒童的語言能力是他自己作用于環境的結果。所以心理學家才說,兒童3歲前掌握的東西,成人需要60年的努力才能完成。我們為什么不思考一下,這是怎么回事呢?人類已經發現了這個秘密——兒童是自我發展的。

我可以舉一個相反的例子。哈佛大學的一位心理學教授兒子出生后,他準備把兒子培養成天才。在兒子三四歲的時候,這個孩子已經會幾國的語言,6歲的時候,考入中學,10歲上了哈佛大學,16歲攻讀哈佛大學博士學位。心理學家每一分鐘都讓他的孩子不斷地“吸收、吸收”。18歲時,孩子成為英國倫敦一家商店的售貨員。可是他什么都不干,他拒絕任何“知識性的活動”,他覺得做一名售貨員特別高興,“滿腹經綸”對他沒有用,事實上“知識”使他非常痛苦。我想如果人只有一個大腦而沒有感官,讓大腦為這個世界服務,使它成為工具,我們的痛苦可能會少很多,但我們還有感覺、心理、精神和心靈,我們必須尋找到我們自己,才不會痛苦。人的發展、人的精神必須從感覺中發展并由感覺伴隨著。

人的成長過程實際上是一個心理的成長過程,而不是一個智力的成長過程,智力成長是附著在心理成長之上的。

如果我們了解兒童成長的科學規律,讓兒童按精神胚胎的內在規律自然發展,他一定會成為人才。兒童的自然發展規律一旦遭到破壞,他整個發展都不會正常,包括智力。所以蒙特梭利說:“我們要做孩子精神上的仆人而不是主人。”

但是今天,當我們把兒童的自我、知識各分一堆時,一切都被破壞了,我們再也找不到兒童內在的秘密。迫不及待地想讓兒童獲得知識的想法桎梏了我們,并使我們產生了偏見,還有一大堆被稱為知識的垃圾,這些都破壞了一個具有生命和人格魅力的人的發展。只有承認兒童有精神胚胎并相信他,人類成長的秘密才會在一個漫長的過程中展現給我們。

第二章兒童認識世界的及時步

“智力中沒有一樣東西最初不是源自感覺。”一個孩子,一手拿著洗臉毛巾,一手拿著梳子,他咬咬毛巾又咬咬梳子。我們知道他在用嘴感覺軟和硬。遺憾的是,他的父母并不知道,沒有及時把“軟”和“硬”這兩個詞告訴孩子。有幸的是,他們沒有把毛巾和梳子拿開。

普通的教育觀念一般認為,由外界給兒童一些印象(有些人稱為信息),兒童接收了這些印象或信息,并經過反復練習,就能發展智力。如同小學生回家把1個字寫50遍,就等于發展了智力一般。是不是這樣?蒙特梭利不同意這種觀點。她說:“這些機械心理學家仍然對教育理論和實踐有著很大的影響。這個影響是什么呢?據他們認為,我們從外部物體所獲得的印象,似乎是敲開我們的感官大門并硬闖進來的。”

我見過很多家長,其中一個比較典型的家長是一位幼兒園的園長。她有兩個孩子,其中一個小孩子出生后不久,她就在門上貼個“門”字,在瓶子上貼上“瓶子”……不斷地把孩子抱過去給孩子讀,不斷地這樣做。孩子4歲多的時候,就已經拿著書本開始閱讀了,而且加減法都會。她自認為她的孩子非常非常聰明,因為她的孩子掌握了很多東西,尤其在閱讀方面。接受蒙特梭利教育培訓的過程中,她不太同意蒙特梭利教育的某些觀點。她認為用外界事物不斷地刺激孩子,使這些事物留在孩子的大腦中產生某種印象,這就是智力狀態。

蒙特梭利認為,兒童的感覺來自于內部。也就是說兒童不是一個空瓶子,不需要我們成人往這個瓶子里灌東西(我們一般認為灌在瓶子里的東西就是他的智力)。

這位家長說:“我那種方法也能使我的孩子達到一定的智力狀態。”我說:“可能,但有本質的差別。”因為兒童特別奇怪,當你不斷地刺激他這方面的時候,他可能很快就掌握了這一方面的知識,那么掌握的狀態如何呢?第二周她把她的孩子帶來了。她的孩子坐在那兒寫字的時候,我在旁邊觀察。我告訴她:“你的孩子的心智發展落后了。”她問:“怎么落后了?”我說:“你孩子現在的心智狀態只有2歲。”我說的智力跟她說的不一樣,她指的是從外界掌握的東西。我說:“這種狀態不正常。我把我們幼兒院5歲的孩子帶來你看看。”她的孩子在心智上很弱,像個嬰兒,他看上去不自信、不堅強、不果斷,好像什么東西只要外界不反應,他就不能確定,他不會洞察,不會深入思考。他不能綜合地將所學的東西在一個特定的環境中加以應用,一開口就是知識,但他的知識同生活無關。

這個例子給了我一個提示,這個提示就是:我們總是把掌握某種技能作為智力發展的標準。

實際上技能不重要。6歲以前兒童根本就不用學習任何一門技能,他所要學的是掌握技能的方法。

蒙特梭利在兩本書中都說:“兒童所有的智力是從感覺發展到概念。”她用的是愛德華?賽貢(1774~1858)的一句話,那句話說:“把兒童從感覺訓練引向概念。”蒙特梭利說:“智力中沒有一樣東西最初不是源于感覺。”

我們來看一下什么是感覺。比如大家聽講座,印象最深的一定是你們自己有所體會的那部分內容。你只能聽見部分內容。這部分內容,必定是你的感覺最深的那部分,必定跟你的經歷和心理狀態相契合。

關于兒童的感覺,我舉一個例子。我的兒子1歲多的時候還不太會說話。當時我心里有點兒著急,我想他是不是有點兒遲鈍?急得我都要到醫院去給他看舌頭了。我家有個教棒,我就拿著這個教棒,給他指燈。我說:“這是燈,燈,燈!”指完以后我又指著書說:“這是書,書,書!”我天天抱著他,給他指這指那,家里都指遍了,每天重復。但孩子依然“木木呆呆”的,什么表情都沒有。我想:“怎么回事兒,這個方法怎么一點兒都不起作用呢?”他的聽覺很好,有時候會說:“啊,啊,啊!”

這說明他嗓子沒什么問題,我弄了一塊干凈毛巾,將他的舌頭拽出來,看看舌下有沒有粘連。沒有,就證明舌頭也沒問題。

但兒子就是不說話。當他2歲零1個月的24小時,他跑出去玩,外面停著一輛卡車,他要上卡車,我就把他帶上去。那時候正好是夏天。寧夏夏天的傍晚,天空的藍色有一種觸目驚心的感覺!湛藍湛藍的,非常的廣闊和深遠。那種感覺會終生留在你的記憶里。我的孩子就扒在車欄桿上,仰視著天空。他看了很久,我不知道天上有什么東西吸引他。我說:“天!”我孩子就說:“顛(diān)。”他及時個會說的字竟然是“天”。他那個大舌頭一個勁兒說:“顛,顛,顛。”當時我很震驚。過了一會兒他就不斷地指著天說:“天,天,天。”從那一刻起,他見著人就拉人的手說:“天,天。”一連說了3天。后來我指著腳下踩著的地說:“地,地!”孩子說:“地!”這是第二個詞。我當時想,應該再給他說一個天和地中間的東西。我說:“樹,樹!”他不說,他堅決不說“樹”。我說:“人,人。”他大概對人有了感覺,說:“人,人。”他掌握的頭3個概念:天、地、人。在這以前,實際上我不斷地給他指著“燈”和“書”,我孩子小時候最喜歡做的一件事情就是站在書架那兒,把書一本一本往地下扒拉。扒拉下好大一堆后就在那兒玩一會兒,然后撒一泡尿,尿一撒完就走了。每天都這樣,以至于我們家的書已經被扒拉得很亂了,我沒辦法就弄了個柜門把它封住。在這個過程中,他如此的接近書,不斷地摸書,但是我給他指著書說“書”時,他卻不說。這恰恰說明他沒有觀察到書,他對書沒有感覺。而他觀察天時,天觸動了他,他對天有感覺了,恰恰這個時候我把這個詞語教給了他。

詞語捕捉住了感覺,穩固了感覺,清晰了感覺,加深了感覺,使模糊的、稍縱即逝的感覺成為明晰的屬他的對象。蒙特梭利說,這個東西就叫“智力”。智力就是從感覺發展到概念。

智力就是這一過程,這一過程中的每一種感覺上升,都和其中的經驗和體驗連在一起,兒童天生具備這種能力。這種能力每個人都不一樣,這個過程每個人也不一樣。

現在我們明白普通的“教”的本質了:讓孩子把注意力轉向什么,然后“教”什么。但注意力不是感覺,更不是深入的感覺。你知道兒童的感覺需要多少時間嗎?再說,你讓兒童注意一朵花,他卻可能注意花上面的一個斑點。我敢說這種“教”恐怕會把孩子教糊涂的,你的語詞不知道把什么概念化了,你的語詞對孩子、對你,都不知道表達了什么。這樣的孩子上了學,頭腦不清,思維能力弱。長大了,也比較糊涂,而且互相之間——像北大著名的教授金克木說的那樣“誰也不理解誰”。

我現在講的一系列話,都是從我嘴里吐出來的語言,全部都是概念,沒有一句不是概念。我的整個語言是用概念組合起來的。但是如果我們給兒童這樣講,兒童根本不可能知道。兒童依據什么來理解呢?兒童依據感覺。感覺包括哪些?視覺、味覺、嗅覺、觸覺、聽覺。孩子們通過這些感覺來認識事物,形成概念,然后再進行概念與概念之間的聯結,其實不難發現,兒童整個6歲前好像都在做這件事。

所有的孩子一生下來都會用口來認識世界,然后用手摸。他是“口聰手明”。這個現象恰恰說明兒童不是被動地接受別人傳遞給他的東西,而是充滿了主動性和積極性。兒童內在有一個精神胚胎,這個精神胚胎有一種特殊的能力幫助他認識世界,這種特殊的能力就叫“敏感期”。兒童整個的生命狀態是由一個接一個的敏感期組成的。

比如說剛生下來的孩子的敏感期在口腔,他的口腔是最敏感的,他的整個精力好像都集中在吃上,實際上兒童在1歲以前是用口來認識世界的。不管什么東西他都往嘴里放。

很多人認為兒童不斷用手往口里放東西這個行為是沒有意義的,或是不知饑飽的表現。小孩子剛生下來,開始時如果他能夠偶爾把手伸進嘴里,他第二次還會這么做,第三次、第四次……你就會發現他的手往嘴里伸的這個動作又快又。你看很多小孩子睡覺的時候都是這樣——把手攥得緊緊的。他這個時候還沒有經驗。經驗還沒有告訴他手能放到嘴里,他控制不了手。但是一旦他把手放到嘴里,有了及時次的體驗以后,他會不斷地把手往嘴里放。這種不斷的動作讓他產生一種感覺,這種感覺反復進行就能產生一種經驗,這種經驗就產生了智力。皮亞杰(讓?皮亞杰,瑞士心理學家,1896~1980)稱之為“智力的萌芽”。

實際上兒童在1歲以前,對世界上所有的,能夠抓到而且能夠往嘴里放的,他都會往嘴里放。比如說我的一個朋友,她的孩子拿著她的洗臉毛巾放到嘴里,正好另一只手又拿了一把梳子——很硬的東西。這個小孩就不斷地用嘴咬咬毛巾,又咬咬梳子。不斷反復進行,來回交替。朋友覺得很奇怪,就問我。實際上我們知道兒童已經對“硬”跟“軟”有感覺了,他用嘴已經感覺到了。但是遺憾的是他的父母并不知道,沒有把“硬”跟“軟”這兩個詞匯同孩子已經建立的感覺配上對,有幸的是他們沒有把毛巾和梳子拿開。

我覺得兒童整個發展的遺憾可能就在這兒。一方面就是他在感覺的時候,我們破壞了他的感覺;另一方面就是當兒童感覺到的時候,我們沒有把詞語同他內在的感覺及時配上對。配對的重要性就在于此。

前不久我看了《早期教育和天才》(木村久一,日本心理學家、教育家,1883~1977)。它著重寫了20世紀德國鄉村牧師卡爾?威特是如何用他的教育思想教育他的孩子威特的。作者闡述了一個觀念:“天才就是強烈的興趣和頑強地入迷。”這個興趣不是成人培養的,而是天生就有的。我們從所有的幼兒身上都能看到。根據我的認識,他這個方法跟蒙特梭利教育方法有著極大的相似之處。他舉了一個例子說,當這個孩子把你的手抓住往他嘴里塞,并且用他的嘴吮吸你的手指時,你必須用和緩清晰的語調重復說“手指”。實際上這個教育跟我們剛才說的一樣,當孩子把一個東西放進嘴里感覺硬跟軟的時候,大人應該同時把概念放進去。這種對手指的興趣,就是天才的特征,理解并保護這種特征,一直到他長大,這個人就能成為天才。0

遺憾的是我們大多數人不知道,所以不能夠這樣對待孩子。相反,我們常常做的事情是:

當孩子沒有感覺的時候,我們不斷地強制孩子,教給孩子東西,有的人話還特別多;當孩子處于某種感覺中的時候,我們不但看不到機會,反而打擾他,把他的感覺破壞掉。這樣,兒童內在的觀察和感覺,就在這種強制過程中喪失殆盡。

第三章創造力來自哪里

心理學界有一個共識:個性等于創造力。人的培養過程應該是一個個性的培養過程。但我們往往把個性理解錯了,以為調皮搗蛋、胡思亂想的人才富有個性。其實,有個性的人對世界的感受是獨特的,思維狀態是獨特的。秘密在于,事實上每個生命生來就是獨特的,只是在成長過程中、在被教育的過程中,我們這些與生俱來的東西被泯滅了。

有24小時,我對我的孩子說:“生命的高貴就在于你的生命跟任何其他生命都不一樣,對世界萬物的感知也跟別人不一樣。”如果我們所有的人都是一樣的,就像我曾說的,我們把精子跟卵子放到一起,裝進盒子,再找來機器,把盒子放到里頭,保個溫什么的,“騰騰騰”一開門,“啪啪啪”小孩子都跳出來,然后我們一人抱一個回家養。你說這生命還有意思嗎?沒有任何的意義。恰恰相反,所謂一個人的狀態好,就在于他對世界的感知非常獨特,和別人的不一樣。就像我剛才所說,一個蒙特梭利教師成功的及時步就是當她拿出一樣教具,這個班里只有一兩個孩子對它感興趣,而不是全班孩子都撲上去,那你教育的及時步就達到了!

我們現在的教育恰恰是培養兒童都對一個東西感興趣。畫畫全班都畫,數數字集體來數……人們有很多必須共有的東西,比如知識、道德,這是有理由的。但共同的東西不能用共同的時間教,即使能用,那也是小學及以后的事,那時兒童的精神胚胎有個變化,能把感覺點轉向成人招引去的注意點,這個能力年齡越大就越強,但兒童在小學時差別還比較大,必須要把握好,在沒有差別的教學中保護差別。

我們的教育一不小心就在抹殺個性。實際上在心理學界有一個共識,這個共識就是:個性跟創造力是畫等號的。因此人的整個培養過程應該是一個個性的培養過程。但是我們往往把這個個性給理解錯了,認為調皮、搗蛋、胡思亂想的人才富有個性。其實不是的,有個性的人是指在思維上、在整個生存狀態上跟別人不一樣。

但是為什么我們造就了這么多相同的人呢?我們沒有我們的思想,我們隨大眾,隨大流,大概這樣會使我們有安全感。這就是精神上的不獨立。看看我們周圍,有幾個人是獨立的?我們在成長中的每個敏感期都沒有得到應有的關注和指導,我們甚至沒有在“自己發展”時得到尊重,我們深深的、獨到的思維能力喪失了。蒙特梭利說,我們造就了大量的平常人。而那些有獨特思維的人就作為有創造性的人而存在。假如我們今天都能做到尊重兒童,讓他們符合人的自然發展法則成長,他們每一個人可能都是富有創意的。那么這個世界就可能產生巨大的變化。

大概所有的人都知道愛因斯坦,也都會承認他有非凡的智力。他的大腦頭骨還被科學家們保存研究。人們一直在研究他的大腦構造是不是和普通人不同。但到目前為止人們還沒有發現它和普通人的有什么本質上的不同。

真正的差別在哪兒呢?在他童年的時候。他和其他兒童不一樣,周圍的人們、老師們說他患了孤獨癥,認為他弱智,沒出息。可人們的看法是錯的,因為人們并不懂教育。搞教育的不懂教育,管教育的更不懂教育也不想懂教育,是人類社會的通病。

現在的人們越來越感覺到愛因斯坦的偉大了,他的貢獻具有劃時代的意義。他的偉大幾乎是難以想象的,幾乎是不可逾越的。人們說他應當獲3次諾貝爾獎,但那時人們還不能懂得他的創造,人們理解他還要經過兩代人的時間。事實上,他的獨特在于他那獨特的感覺,他的貢獻正基于那感覺創造性地提出了新概念。及時次,他認為光電效應中光的能量是一份一份的;第二次,他認為光的速度是有限的;第三次,他認為引起重量的質量和影響加速的質量是一樣的。所以他提出了量子論、狹義相對論和廣義相對論。

這就是對事物的特別感覺能力和產生概念的能力,這就是創造力。這個能力來自內心,這個能力恰恰是童年時期形成和發展起來的,是兒童自己形成的。

所以教育的整個目的就是為了發展人自身的潛力。蒙特梭利說:“我們可能要問,使兒童能在所遇到的無數印象中選擇某種印象的這種特殊興趣是什么?很明顯,不可能存在外部的刺激。”她又說:“如果你對一套新衣服極其滿意,你就會開始注意其他人的這種衣服。”有沒有這種情況?如果你新買了一件衣服,你覺得這件衣服特別好,你走到街上就容易看到這件衣服,即使在茫茫人海中你也能發現它。

第四章兒童必須自己感覺

火車在軌道上行駛,這是成人的規則,當孩子用玩具火車進行其他玩法的時候,爸爸會說:“不對,火車應該在軌道上走。”你能知道兒童的內心嗎?這可能是一個與火車無關的探索,也可能他在復習或延續他的昨天。

兒童始于一無所有,并獨自向前發展,這就是“兒童的理性”(蒙特梭利語),這種“理性”是指在精神胚胎指引下,一種自發的內在程序、秩序。敏感期就是圍繞著它轉的。兒童的整個生命發展依據他自己進行。

很多父母都說,我要教這個孩子,要把這個孩子教出來……好像兒童的整個智力發展依據成人。如果這個成人不在了,他就會成為白癡,大多數成人都是這么認為的。蒙特梭利說,我們成人最喜歡做的一件事情是把自己扮演成上帝,尤其當兒童在做些不對的事情時,成人會急切地想給他改正,急切地想告訴他這不對,應該怎么樣。實際上,兒童是依據內在的理性獨自發展的,這種理性的過程是自然的和具有創造性的。蒙特梭利說:“理性提供了最初的動力和能量。各種印象被整理、排列起來服務于理性,兒童吸收他的最初的印象來扶助理性。”這個理性的過程就是一種自發的運動。盡管兒童的這種精神發展需要我們成人的幫助,就好比說一個嬰兒,如果沒有成人的幫助,他會死掉,但這并不意味著因為沒有我們的幫助他會死掉,我們就能成為他的“救世主”。盡管我們幫助了他,但他精神的發展是依靠他自己的,我們只是幫助他形成概念,聯結概念,區別概念,發展思維。

我舉一個例子。我孩子因為及時個認識的是“天”這個概念,所以天上的星星也是他隨之最早認識的事物之一,“天”、“星星”屬于一個范圍之內。當時我已經搞了幾年蒙特梭利教育,現在想起來,當時我的好多觀念還是傳統的,所以我在給他灌輸所謂的知識時,依然是以傳統的方式進行的。有24小時我們家的電視上出現了黑猩猩,我對兒子說:“辛

我認為,這本書是一扇窗,推開他,發現兒童,亦發現自己……

——讀者 冬冬媽媽

看書的時候,邊看邊自責,為什么沒有早點開始看這本書,書中說的基本是0—6歲孩子的心路歷程,我的兒子剛上小學,不知道現在開始做是否還來得及?特別推薦0—6歲孩子的家長看,越早越好。

——網友 ivycd

看完后有很多的震撼與感動,很慶幸在自己能在當媽媽前看到這本書。所以我推薦給了很多認識的媽媽看。

——網友 peggy

在教育孩子中感受挫折的父母必入,更理解孩子成長軌跡,約孩子成長的空間,時間!愛是一個家庭的最重要元素,怎樣去愛是這本書所告訴你的 。

每個孩子都有自我精神驅動他們通過活動形成自我成人需要的是給予充分的愛,和自由還好及早看了這本書學到不少推薦

寫的不錯,很慶幸自己在孩子剛出生的時候看了《捕捉兒童敏感期》,這本書又是在孩子三歲這個關鍵的年齡讀,真的很有用,至少自己不再是那么迷茫了。建議家長可以讀讀看,肯定會受益匪淺!

孫瑞雪老師寫的書很有品味,我無意中發現了孫老師的書,她真是對孩子很用心啊,就毫不猶豫的買了下來,寶貝已經收到,印刷質量還不錯,字體大小還可以吧,紙張不是很厚,不過內容作者寫的很不錯哦,適合家里有年齡小一點的孩子啊。我們看了一部分滿意,這次購物很愉快,當當網值得信賴。

雙十二購買送貨速度快服務也很好希望繼續保持。孫瑞雪的兩本書都買了對于不懂兒童教育的高等教育學校畢業的家長們多讀些是有必要的。多了解孩子和孩子一起成長。

雙十二購買送貨速度快服務也很好希望繼續保持。孫瑞雪的兩本書都買了對于不懂兒童教育的高等教育學校畢業的家長們多讀些是有必要的。多了解孩子和孩子一起成長。

真棒,看完這本書,顛覆了我以前和很多觀點,也解開了很多兒童教育的謎團。這一系列的書是在參加心理培訓的時候一個小老師推薦的。建議每個媽媽都讀一下,給孩子充分的愛與自由,孩子才能自由快樂的成長。回想我們小時候,受了多少以“愛”的名義的“壓抑”。沒有文化真可怕,還是趕緊讀書學習吧。

很美麗的一本書,作為一個新媽媽,這本書讓我更明白如何的愛才是孩子真正需要的。每個孩子都應該有他們自己的人生。作為父母更多只是在他們需要幫助時給予幫助,在他們失落給予鼓勵。

讓孩子在和和自由的環境下快樂成長,感知愛 獲取愛 分享愛

里面是蒙氏教育的理念,結合更多的實際,給孩子愛和自由。非常值得閱讀!

里面是蒙氏教育的理念,結合更多的實際,給孩子愛和自由。非常值得閱讀!

孫瑞雪老師的書,我都必看的,沒有那么多理論盒艱澀的內容,一看就很明白,最關鍵是可以拿給娃奶奶看,這樣也能多少改善她對養育的觀點,到手后看了幾十頁還沒看完,希望對自己育兒有更大的指導,也希望其他家長能夠抽空看看孫瑞雪老師的書,一定會有所收獲。

生了兒子以后,經常上一些育兒論壇,接觸到了蒙氏的理論,看了以后發現自己想給孩子的愛就是這種,信任的愛,自由的愛,看了這本書以后更加有感觸已經更加明白該怎么去做了

在孩子教育中做,很多父母總以為自己做的很對,一切是為孩子好,實際上我們很多教育忽視了孩子成長的規律,這本書教會我們如何尊重孩子,如何給孩子更正確的愛和自由。

非常好。這本書詮釋了泰戈爾的那首詩:讓我的愛,像陽光一樣包圍著你;而又給你,陽光燦爛的自由。身為父母,我們是否能放下自己的經驗,放下塑造孩子的念頭,讓孩子遵循內在的精神指引成長,讓生命綻放本來的色彩。

天下沒有不愛自己孩子的父母,但是如何愛才是真正意義的愛孩子倒不是每個父母都能做到的。這本書讓我們能從更科學的方面來看待孩子,讓孩子有一個更健康更自由的環境去發展。

看了《捕捉孩子的敏感期》,又買了這本,對于蒙氏理念比較認同,會讓父母對于孩子的行為給予更多的理解,少點焦慮,多點愛。

真的不錯,書里介紹了我們應該如何去愛孩子,去正視孩子的每一個發展階段,即使寶寶出現了不良行為,也要去關注寶寶的內心世界,總之,值得一看!

真的不錯,書里介紹了我們應該如何去愛孩子,去正視孩子的每一個發展階段,即使寶寶出現了不良行為,也要去關注寶寶的內心世界,總之,值得一看!

愛孩子,是父母的天性,但我們真的會愛孩子嗎?我們愛的方式是孩子真的需要和喜歡接受的嗎?為人父母,我們還是一起學習怎么去愛我們的孩子吧。

愛和自由這本書總體來說挺不錯推薦給孩子的父母

愛和自由這本書總體來說挺不錯推薦給孩子的父母

這本書告訴家長,什么才是真正對孩子的愛,不恰當的愛只會損害孩子成長

很好!可憐天下父母心!要知道什么樣的愛才適合孩子,不是盲目的溺愛或者過度的嚴厲。找回愛的根本!

之前看過孫瑞雪老師的《捕捉兒童敏感期》,對我的幫助很大!讓我知道了寶寶很多大人覺得很奇怪的行為其實是孩子成長過程中必須經歷的。讓我知道了孩子需要的是愛和自由,所以我又沒了孫老師的這邊愛和自由,希望能從書中得到更多啟示,陪著兒子一步一步成長。

很好的一本書,看完以后,教育理念又上升了新的臺階。愛和自由真是的對孩子很重要的。只有給孩子充分的愛和自由,孩子才能茁壯成長。

被朋友力薦,所以買了這本書,看完收獲不多,可能是自己本身領悟力有限吧,我的感覺就是,對孩子的初期教育不要用強加式,讓其自由發揮就好,書里提到的教育模式至于我而言太陌生,不曉得在說啥。

這本書是一位親子心理教育老師推薦的,讀過后真的感覺非常棒,思想收到很大的沖擊,對于兒童有了新的了解,原來小孩子是這樣發展的,所以會改變以往的觀念,給予孩子寬容的愛與自由,這個過程也是家長自我成長與學習的過程,很棒!

愛和自由真是的對孩子很重要的。只有給孩子充分的愛和自由,孩子才能茁壯成長。

愛和自由真是的對孩子很重要的。只有給孩子充分的愛和自由,孩子才能茁壯成長。推薦。

我們都曾經是孩子,成年后,我們又有了孩子*孩子給我人帶來希望和歡樂,也給我們帶來困惑和焦慮,孩子是家庭大事中的大事*因此,當家長人發現有這樣一本書能幫助他們真正了解孩子、給孩子帶來幸福時,他們的感激和欣喜便油然而生,這就是《愛和自由》廣泛流傳的秘密。

愛和自由,對孩子來說確實太重要了,現在對年輕的父母來說,接受新的教育方法太有必要了。自己平時就不自覺的會限制孩子,這都會對孩子自我發展不利的。當孩子大膽的去探索世界。值得推薦的一本書。捕捉兒童敏感期這書已經讀過,也非常值得學習。

愛和自由,對孩子來說確實太重要了,現在對年輕的父母來說,接受新的教育方法太有必要了。自己平時就不自覺的會限制孩子,這都會對孩子自我發展不利的。當孩子大膽的去探索世界。值得推薦的一本書。捕捉兒童敏感期這書已經讀過,也非常值得學習。