抱羊上樹(shù)與騎虎難下

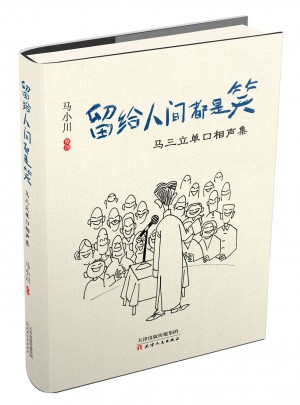

小時(shí)候喜歡聽(tīng)相聲(上海人叫滑稽),經(jīng)常是兩個(gè)人說(shuō)的對(duì)口相聲,不過(guò),也有一個(gè)人說(shuō)的“單口”,和三五個(gè)人合說(shuō)的“多口”。相聲講究四個(gè)字:“說(shuō)”“學(xué)”“逗”“唱”。“學(xué)”又講究:“進(jìn)”“做”“象”“真”;“唱”又講究:“精”“巧”“短”“美”。兩個(gè)人在臺(tái)上一說(shuō)一逗,臺(tái)下就笑聲震耳,笑不可仰,笑得上氣不接下氣,笑破肚皮是假,但真能笑得肚子痛。

記得相聲里有一段兒《羊上樹(shù)》,甲乙兩人都說(shuō)鄉(xiāng)下話,連說(shuō)帶唱,客(讀如切)聲客調(diào):

甲:閑來(lái)無(wú)事下南鄉(xiāng)。

乙:樹(shù)木榔林長(zhǎng)成了行。

甲:松柏枝葉多么好看。

乙:樹(shù)上站著一只羊。

甲:你若問(wèn)那只羊它怎么上的樹(shù)啊!

乙:怎么上的樹(shù)呢?

甲:……

于是甲就開(kāi)始賣(mài)關(guān)子了,山南海北,東拉西扯,張家長(zhǎng)、李家短,七個(gè)碟子八個(gè)碗,叫聽(tīng)眾一邊納悶兒,一邊笑著聽(tīng)他白話。這一段不長(zhǎng)也不短,當(dāng)然要說(shuō)明“羊是怎么上的樹(shù)”,不過(guò)要在乙認(rèn)了師傅,叫了無(wú)數(shù)聲“爹”之后,才抖這個(gè)包袱。

甲:你若問(wèn)這羊是怎么上的樹(shù)呢?

乙:啊,它不會(huì)爬,不會(huì)跳,怎么上的樹(shù)呢?

甲:是啊,它不會(huì)爬,不會(huì)跳,怎么上的樹(shù)呢?

乙:爹啊,它到底兒——怎么上的樹(shù)呢?

甲:傻小子,俺的兒啊!

乙:啊!爹!

甲:是俺把它“抱”上去的!

其實(shí)臺(tái)下的聽(tīng)眾,都數(shù)不清聽(tīng)過(guò)多少次了,甚至于自己都會(huì)說(shuō)了,但是,聽(tīng)到此處仍是笑不攏嘴,看著兩個(gè)傻小子在臺(tái)上出“羊”相,真有點(diǎn)不亦樂(lè)乎。

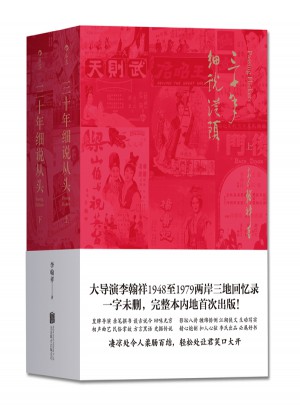

說(shuō)到此地,一定有人不明白,李翰祥的《三十年細(xì)說(shuō)從頭》,怎么說(shuō)起《羊上樹(shù)》來(lái)了?眾位有所不知啊,我寫(xiě)《三十年細(xì)說(shuō)從頭》,正是“羊上樹(shù)”啊。你若問(wèn)我這“羊”是怎么上的樹(shù)呢?說(shuō)瞎話是孫子,我是如假包換的,叫拜托我寫(xiě)稿的老朋友謝家孝連拉帶扯“抱”上呢!抱上樹(shù)還好,偏偏抱我上了虎背,如今騎虎難下,不從頭細(xì)說(shuō),恐怕還會(huì)有大刑侍候呢!“居必?fù)襦彛槐負(fù)裼?rdquo;,此之謂也。諸君交朋友可要當(dāng)心哪,尤其是新聞界的朋友,動(dòng)不動(dòng)就叫你“羊上樹(shù)”,讓你出洋相。

兩年前寫(xiě)了一篇《我與林黛》,替“我”惹了周身蟻,有很多人咬文嚼字,拿著雞毛當(dāng)令箭,大興問(wèn)罪之師;有許多人雞蛋里挑骨頭,說(shuō)我用“鶴立雞群”這句成語(yǔ)另有所指;又有一位專欄作家老氣橫秋地說(shuō):李翰祥的那篇“嘢”(廣東話,“東西”之謂)如何如何。這一次重上虎背,免不了橫沖直撞,尤其是“羊上了樹(shù)”更比雞犬升天厲害,那位專欄作家如果站在樹(shù)下的話,可真要領(lǐng)點(diǎn)“嘢”了。而今算算自己來(lái)香港入影圈,不多不少的正好三十年,就用這個(gè)大題目,寫(xiě)寫(xiě)小文章吧!所見(jiàn)所聞,免不了風(fēng)花雪月、聲色犬馬。為了讀者的興趣,行文或許略帶戲言,但絕無(wú)誑語(yǔ);文中必然有涉及同業(yè)諸“公”諸“婆”小姐先生,在下敬業(yè)樂(lè)群,謔而非虐,絕無(wú)不敬之意,就算幽了一默,何妨一笑置之。好,閑話就此打住,聽(tīng)我細(xì)說(shuō)從頭吧!

一九四八年的七月,熊佛西校長(zhǎng)主持的上海市立劇校,委托馬彥祥先生在北平招考,正式考取了多少名我不清楚,只知道馬先生特別推薦了三個(gè)學(xué)生:一個(gè)是在藍(lán)鷹劇團(tuán)演《清宮外史》光緒皇的張之偉,一個(gè)是在《結(jié)婚進(jìn)行曲》中演黃宗英丈夫的鐘高年,另一個(gè)是在綜藝劇團(tuán)演《棠棣之花》中的俠累和盲叟的李翰祥。

以前和馬彥祥先生有過(guò)接觸,因?yàn)樗侨珖?guó)劇作家協(xié)會(huì)駐北平的代表,我是藝專綜藝劇團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng),劇團(tuán)演出陳白塵的《歲寒圖》和《離離草》,都曾為了版權(quán)問(wèn)題找過(guò)他,但都是以電話聯(lián)絡(luò)的,三言兩語(yǔ)就把問(wèn)題解決了,大家從沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面。不過(guò),對(duì)他的身世倒也略知一二:馬彥祥,字燕翔,浙江鄞縣人,前“北平故宮博物院”院長(zhǎng)馬衡之子,一九三一年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué),是著名劇作家洪深的得意弟子。

在上海時(shí),與潘漢年、袁牧之從事戲劇運(yùn)動(dòng),曾在“中央電影攝影場(chǎng)”任編導(dǎo)、“國(guó)立戲劇學(xué)校”任教授,著作有《械斗》《討漁稅》等。

“書(shū)卷氣”與“輸倦氣”

及時(shí)次見(jiàn)到馬先生是在一個(gè)晚上,為了投考劇校的事特別去聽(tīng)聽(tīng)他的意見(jiàn)。他家住在東城,是一所清靜古樸的四合院。一個(gè)男傭人招呼我到他的書(shū)房,房里布置得相當(dāng)雅致,紫檀的座椅,襯著方臺(tái)、條案,依照傳統(tǒng)的擺法,靠墻是十幾個(gè)紅木鑲玻璃的書(shū)柜,都擺滿了線裝書(shū),中間圓臺(tái)下鋪著藍(lán)底白花的地毯。還沒(méi)等看清墻上的字畫(huà),他已經(jīng)由后院出來(lái)了。他穿著黑色長(zhǎng)袍踏著白千層底的黑呢鞋,中等身材,不胖也不瘦,大概四十多歲,好像聽(tīng)說(shuō)他一度是影星白楊的丈夫,于是覺(jué)得他文靜瀟灑之外,更顯得格外的風(fēng)流、俊俏,尤其當(dāng)他坐在紅木書(shū)架前的時(shí)候,更加的滿臉都是書(shū)卷氣。

這印象較深刻,所以我到了四十多歲的時(shí)候,也喜歡穿黑色的長(zhǎng)袍,也買(mǎi)了十幾個(gè)紅木書(shū)架,坐在前邊問(wèn)張翠英:“怎么樣,夠不夠?yàn)t灑,有沒(méi)有書(shū)卷氣?”張翠英是杭州人,說(shuō)話直爽,答得干脆:“你呀,瀟灑不足,草莽有余,直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō),就是強(qiáng)盜扮書(shū)生。人么長(zhǎng)得傻大黑粗,還喜歡穿黑衣服,難怪張徹要在報(bào)上寫(xiě)你不會(huì)穿衣服了,我寧愿你穿得跟他一樣的老阿飛似的,還顯得像個(gè)導(dǎo)演樣,至于書(shū)卷氣么,現(xiàn)在嘛!倒沒(méi)有,不過(guò)你由澳門(mén)回來(lái)那幾天倒?jié)M臉的輸倦氣。”

閑言少敘,書(shū)歸正傳。我把來(lái)意告訴馬先生,他笑了笑,很簡(jiǎn)單地說(shuō)了一句:“你還要考什么?我介紹你去吧!”

我心里想,大概我們幾次演出的劇本版權(quán)費(fèi),交得既清楚而又迅速的關(guān)系吧!就憑這句話,我到了上海。可能是周璇的一首時(shí)代曲給予了我莫大的影響,總覺(jué)得上海不僅是一個(gè)十里洋場(chǎng)、燈紅酒綠的地方,還是個(gè)不折不扣的天堂,不信,有歌詞為證:

上海呀,本來(lái)呀,是天堂。

于是我在一九四八年的九月二十三日,打點(diǎn)行囊,辭別了高堂,乘火車(chē)到天津,轉(zhuǎn)搭四川輪到了紙醉金迷不夜天的天堂——上海。

初到香港,舉目茫茫

我把我要到香港發(fā)展的想法,再次地請(qǐng)示沈浮先生,他聽(tīng)了笑了笑:“好吧,人各有志。”于是很熱心地替我寫(xiě)了兩封介紹信。一封給影星王豪,一封給導(dǎo)演朱石麟。

同學(xué)們知道我要到香港,都紛紛給我送行。一個(gè)叫范寶文的同學(xué),也有意到香港謀發(fā)展,希望和我結(jié)伴同行。我知道他也是由北平來(lái)的,就一口答應(yīng):“好吧,咱們一塊兒希望在人間吧!”

赴港的前24小時(shí)晚上,班上的全體同學(xué),公請(qǐng)我們倆,在學(xué)校對(duì)面的一個(gè)小弄堂里,吃大閘蟹,喝“老婆酒”(后來(lái)娶了杭州老婆之后,才知道是“老白酒”,是糯米釀造的,因?yàn)榫剖悄贪咨拭?。

有個(gè)同學(xué)到過(guò)香港,很熱心地告訴我們香港一些情況:“在香港‘喝’茶叫‘飲’茶,吃飯叫‘塞(食)’飯。”

“干嘛塞呢,慢慢吃不好嗎?”

“慢慢吃,就叫慢慢塞(食)。吃面叫塞(食)面,面和上海的陽(yáng)春面、北方的打鹵面都不同。黃色,細(xì)條的,因?yàn)閴A落得重,所以吃著有點(diǎn)澀、有點(diǎn)硬。看電影和坐公共汽車(chē)一樣要買(mǎi)票,不過(guò)票不叫票,叫‘飛’。

在香港丟了東西,不能說(shuō)丟,說(shuō)‘丟’就要挨揍,要說(shuō)母(唔)見(jiàn)著。”

“爹見(jiàn)著行不行?”

“母見(jiàn)著,爹見(jiàn)不著。”

好,原來(lái)爹是大近視眼。稱呼人叫“代樓”(大佬),或“撈油”(老友),可千萬(wàn)不能叫“落腰”,落腰是屁股。

我聽(tīng)了直樂(lè),記了半天,結(jié)果印象最深的還是“飛”。票跟“飛”實(shí)在差得太遠(yuǎn)了,東三省有個(gè)地方叫“北票”,豈不要叫“北飛”?天橋晚期的八大怪之中,有個(gè)耍單杠的叫飛飛飛,豈不要叫票票票?

三杯酒下肚,同學(xué)們一個(gè)個(gè)面紅耳熱,越聊越投機(jī),越說(shuō)越起勁兒。田瑪莉和金蕾連連和我干杯,更加覺(jué)得依依不舍,千叮嚀,萬(wàn)囑咐:“假如有24小時(shí),演了電影,上了銀幕,可別忘了對(duì)著鏡頭招招手,表示和老同學(xué)們招呼,也好讓大家開(kāi)心開(kāi)心!”

我當(dāng)時(shí)滿口應(yīng)承,不過(guò)真抱歉,三十年來(lái)一直都沒(méi)有這種機(jī)會(huì),這也不能怪我,因?yàn)榫退銓?dǎo)演允許,剪接師也不答應(yīng)。

一九四八年十一月十八日,早晨七時(shí)半,我?guī)е?jiǎn)單的行囊——一個(gè)手提箱,和母親替我縫的一床棉被和一條藍(lán)底白花、家機(jī)布的褥子,跟范寶文一起登上了長(zhǎng)江輪,三天之后到了東方之珠——香港。

我們初到香港,覺(jué)得奇熱無(wú)比。可不是,十一月尾上海已經(jīng)下過(guò)雪了,香港人還襯衣單褲地滿街跑,熱得我們滿頭大汗,加上身上的三件厚呢子西裝,穿著渾身不得勁,脫了又唯恐禮貌不周,只好硬著頭皮提包背裹,朝碼頭上一站,望望太平山兩眼麻黑,可真有點(diǎn)舉目無(wú)親,茫茫不知所之的味道。

我們來(lái)香港的路費(fèi),是同學(xué)們湊起來(lái)的,所以到了香港,兩個(gè)人的全部財(cái)產(chǎn)還有港幣十四大元。想想也真是初生牛犢子不怕虎,好像香港真是遍地黃金,馬路長(zhǎng)高粱,天上掉烙餅。一出碼頭,就像到了外國(guó),聽(tīng)聽(tīng)人聲,唧唧啾啾,一句不懂;看看街招——牛津良、半日安、靚次伯、西瓜刨,不知所云;“如要停車(chē),乃可在此”,更是莫名其妙。還好有人叫了聲:“上海佬,啥地方去?”

“我們是北方人。”

“噢,山東佬,到哪里去呀?”

倒是一口好純正的國(guó)語(yǔ),人家說(shuō)少不入廣,老不入川;一入廣,不論什么年紀(jì)都“佬”了。我有沈先生寫(xiě)的介紹信,信封上的地址是:九龍,北帝街,大中華影業(yè)公司。他看了看:“你們住在哪里呀?”

“隨便在九龍找家旅館就行了。”

他還挺熱心,叫了兩個(gè)苦力,替我們把行李抬到旺角碼頭的渡海輪上,又替我們買(mǎi)了船票,過(guò)了海又替我們叫“的士”,一直送我們到彌敦酒店,替我們訂了房間。我們心中暗自慶幸,我們碰上“貴人”了。等到一切安頓好了,他和我們一算賬,我的媽呀,用了港幣七塊六——可不是碰上“貴人”了嘛!還真貴,用了我們?nèi)控?cái)產(chǎn)的一半兒還掛點(diǎn)零兒。

那時(shí)的彌敦酒店,還是用玻璃門(mén)隔成的房間,房里沒(méi)有衛(wèi)生設(shè)備,要洗澡得到廁所去;北方人有個(gè)習(xí)慣,到了一個(gè)新地方,拜望朋友之前,總要洗個(gè)澡,剃個(gè)頭,洗洗塵,去去晦氣,我們也當(dāng)然不例外。其實(shí)這是前清旗人留下來(lái)的規(guī)矩,八旗子弟月月都有錢(qián)糧,吃飽了無(wú)所事事,就立了很多無(wú)聊的規(guī)矩。我們倆口袋里,一共只剩六塊四,擺什么窮譜兒?真是少不更事。

剛好彌敦酒店對(duì)面,有一家碭山池。碭山是徐州的地名,記得敵偽時(shí)期在北平有個(gè)花名叫碭山梨的女人,鬧了一件很轟動(dòng)的風(fēng)月案子。據(jù)說(shuō)碭山梨和水蜜桃一樣,一咬一嘟水兒,我想那花名和清末的土娼小白菜的意思一樣吧。到碭山池一看,有三個(gè)小姐,不僅有個(gè)小白菜,還有個(gè)碭山梨,另一位大概是水蜜桃吧!

在北平、上海都洗過(guò)澡,上至老板,下至伙計(jì),搓澡的,修腳的,清一色的全男班兒。有雅座和大池兩種,不過(guò)沒(méi)什么人在雅座洗盆子,多數(shù)洗大池,分冷、溫、暖、熱四池。熱池多數(shù)是供有腳氣(香港腳)的人燙腳用的,一燙一呲牙,兩燙兩咧嘴,還真有個(gè)樂(lè)兒。沒(méi)想到碭山池只有盆池雅座,一人一屋不說(shuō),還一屋一女,多了個(gè)女招待。我想她領(lǐng)我進(jìn)房也就算了,“師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén),修行在個(gè)人”,沒(méi)想到她要跟我一塊兒“修行”,替我放好水,又替我寬衣解帶。我還真有點(diǎn)難為情,我說(shuō)我吃自助餐吧,她還非要請(qǐng)我吃大菜。萬(wàn)沒(méi)想到來(lái)香港的及時(shí)天,就在女人面前加入了天體會(huì),徹頭徹尾地把自己的秘密全部來(lái)個(gè)大公開(kāi),赤裸裸地寫(xiě)起坦白書(shū)來(lái)。

她見(jiàn)我手足無(wú)措,不應(yīng)該發(fā)脾氣的地方發(fā)起脾氣來(lái),撲通一聲把我推到盆里,然后拿起了兩瓶滴露:“怕唔怕?”

我以為要不要,連忙擺手,她以為“唔怕”,把瓶塞一拔,嗵嗵嗵……統(tǒng)統(tǒng)倒在盆里。等洗完了澡一算賬,我的媽,倆人差點(diǎn)兒沒(méi)破產(chǎn),港幣六元整,還好沒(méi)有“馬殺雞”。

如果兩人“馬殺雞”一番,那就不用殺雞了,先把我們殺了吧!一問(wèn)那兩瓶“怕唔怕”,每瓶五毫,四瓶?jī)蓧K。

唉,本來(lái)要洗洗晦氣的,誰(shuí)知反倒弄了一身晦氣。

我是黑旋風(fēng)李逵后代

我倆拿著沈先生的介紹信,像“通行證”一樣,滿街一打聽(tīng),居然叫我們摸上了一號(hào)公共汽車(chē)(那時(shí)香港還沒(méi)有雙層巴士),每人一毫買(mǎi)了飛(票),坐到九龍城,司機(jī)朝現(xiàn)在飛機(jī)場(chǎng)的地方一指,我們就順著方向,邊走邊問(wèn)。

那時(shí)的北帝街,可不像如今這樣的熱鬧,宋王臺(tái)公園的石頭,還原封未動(dòng)地堆在山上,旁邊圍著石頭欄桿,就像北平景山明思宗殉國(guó)處那棵吊死皇上的槐樹(shù)鎖著鐵鏈一樣,都有戴罪在身的意思。當(dāng)年的宋王,做夢(mèng)也想不到,后世的人們可以在他跳海的地方,乘著飛機(jī),直上云霄,否則一定帶著陸秀夫、楊侯爺他們,一同搭七四七飛到國(guó)外要求政治庇護(hù),也就不必叫陸秀夫背著他,縱身入海,葬身魚(yú)腹了。

宋王臺(tái)下就是北帝街,我們終于找到了大中華,門(mén)房看了看我們的“通行證”,帶我們到劇務(wù)室。那時(shí)的主任是陳煥文,劇務(wù)是魏鵬飛,他們都說(shuō)得一口刮拉松脆的京片子,聽(tīng)著真有“如魚(yú)得水”的勁兒。不是套近乎,他們兩位看著還真有點(diǎn)面熟。原來(lái)陳主任也兼任演員,經(jīng)常在抗日影片里,演演日軍大佐、大尉之類的角色,人頭太次郎啊、犬養(yǎng)龜太郎啊什么的,后來(lái)也當(dāng)了導(dǎo)演,拍了很多部國(guó)、粵、廈語(yǔ)的影片,是出了名的“打鼾導(dǎo)演”。因?yàn)樗痊F(xiàn)在的楚原還要忙,經(jīng)常24小時(shí)連趕三組戲,根本就沒(méi)有時(shí)間睡覺(jué),所以一喊過(guò)“開(kāi)麥拉”之后,即刻鼾聲震天,神游夢(mèng)府。那時(shí)候還是現(xiàn)場(chǎng)收音,錄音師在耳機(jī)里聽(tīng)見(jiàn)如此的聲音,焉能不動(dòng)肝火!即刻響鈴喝止,推開(kāi)錄音室的隔音玻璃,朝棚里大叫大跳:“×那媽,邊個(gè)困覺(jué)啊,返屋企困了!”

陳導(dǎo)演由夢(mèng)中驚醒,不問(wèn)青紅皂白,也跟著用上海話幫忙:“操那去勒,啥人?啥人打鼾?娘個(gè)西皮,滾儂娘個(gè)五香茶葉蛋!”

片廠里的演職員都笑不攏口,陳導(dǎo)演方知道打鼾的原來(lái)就是自己,一打馬虎眼,也就過(guò)去了。可是,這之后“打鼾導(dǎo)演”之名就不脛而走,跟“云吞導(dǎo)演”一樣地名震影壇了。

劇務(wù)魏鵬飛的來(lái)頭,可就更大了,默片的時(shí)候,就已經(jīng)是天一公司的當(dāng)家小生,喜歡俚嬉。我們剛通名道姓,他老先生就向我開(kāi)玩笑,問(wèn)我爸爸是不是印度人!我開(kāi)始還真一愣,后來(lái)陳主任一樂(lè),我才明白過(guò)來(lái),原來(lái)他是挖苦我長(zhǎng)得黑。俗語(yǔ)說(shuō)得好:“京油子,衛(wèi)嘴子。”我這個(gè)在北京土生土長(zhǎng)的“油子”,當(dāng)然要露一手兒。于是我告訴他我爸爸是在門(mén)頭溝挖煤的,我媽是煤球大王的千金,我們不是李太白的隴西李,而是李太黑黑旋風(fēng)李逵的后裔,替我接生的產(chǎn)婆姓包,是包公的十八代耷拉孫兒,我剛一落地,她把我錯(cuò)放在和煤球兒的盆子里,所以我才如此這般的健康,黑里俏。不過(guò)黑雖黑,但是純種的中國(guó)人,一點(diǎn)雜毛兒都沒(méi)有,沒(méi)有串過(guò)秧兒!說(shuō)得魏老和陳主任哈哈大笑,馬上叫人去找王豪先生,叫我們暫時(shí)到院子去溜達(dá)溜達(dá)。沒(méi)想到在這兒碰見(jiàn)白云先生,以前雖然沒(méi)見(jiàn)過(guò),可是想起他在北平一段風(fēng)流韻事,還真夠瞧的,而且夠瞧老大半天的。

小九兒布下了銅網(wǎng)陣

據(jù)說(shuō)馬氏夫人貌似天仙,真有點(diǎn)沉魚(yú)落雁、閉月羞花的意思;徐氏夫人也有環(huán)肥之美,皮膚雪白幼嫩。馬徐先生一生喜歡女人皮膚潔白光潤(rùn),所遇所得也算艷福非淺,遺憾的,大概就是一生沒(méi)有和白光合作過(guò)了。

馬徐先生在中國(guó)影壇來(lái)說(shuō),該是一位好導(dǎo)演;但是因?yàn)檫^(guò)于認(rèn)真,過(guò)于嚴(yán)肅,反倒過(guò)猶不及。我認(rèn)為導(dǎo)演主場(chǎng)戲無(wú)妨刻意求工,盡量考究,過(guò)場(chǎng)戲則應(yīng)“得過(guò)且過(guò)”,一筆帶過(guò)。如果個(gè)個(gè)鏡頭都是嘔心瀝血,反倒賓主不分、本末倒置了。馬徐先生等云,一等就是十八天,雖然早已膾炙人口,傳遍影圈,當(dāng)然不會(huì)是假,可是我卻沒(méi)有親眼見(jiàn)過(guò),總以為有些言過(guò)其實(shí)。及至我在韓國(guó)的漢城,看見(jiàn)我拜弟小胡(金銓)拍外景的情況,倒認(rèn)為自己是少見(jiàn)多怪了。

那是一九七七年九、十月份的事,我一位印尼的朋友陳子興,約晤我們夫婦和朱牧伉儷到漢城參觀林青霞拍《金玉良緣紅樓夢(mèng)》。

金銓的《空山靈雨》和《山中傳奇》的外景是兩片交替拍攝,小胡勞師動(dòng)眾由香港帶了三十多口子,在漢城包了一間旅館,大家不分彼此住在一起,偶爾由張大嫂(張和錚夫人)兼著給大家燒燒飯,做做北方菜。每天拍戲還不覺(jué)得什么,一等就是十天半個(gè)月的,還真叫人有點(diǎn)毛骨悚然。可不是嘛?每天除了吃住還要付給大家每人十元美金的零用,其他的費(fèi)用包括器材(攝影機(jī)、燈光、發(fā)電機(jī)),交通(大小巴士、大小貨車(chē)等),不論拍與不拍都要付錢(qián),每天的開(kāi)銷實(shí)在夠制片老板受一家伙的。漢城的天氣,早晨多數(shù)陰云密布,不過(guò)一到十一點(diǎn)鐘左右一定會(huì)開(kāi)天,可是胡導(dǎo)演每天推窗一看,“密云,無(wú)定向風(fēng)”,馬上宣布改期。我兄弟一改期沒(méi)有事做,蒙頭接睡二本。好嘛,白天睡得太多,晚上就睡不著,于是寫(xiě)劇本、分鏡頭、畫(huà)畫(huà)面地動(dòng)個(gè)不停。旅館的耗子一直在暗地里等他睡著了,好出來(lái)活動(dòng)活動(dòng),找點(diǎn)吃的東西!這么一來(lái),耗子也睡不著了。他睡不著寫(xiě)劇本,耗子睡不著滿屋里亂竄。胡導(dǎo)演豈可任鼠輩橫行?于是乎展開(kāi)了一場(chǎng)人鼠大戰(zhàn),五鼠鬧漢城。小胡屬猴的,貓拿耗子是天經(jīng)地義的,狗拿耗子已經(jīng)是多管閑事了,猴兒拿耗子你聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?多鬧得慌!

我們兄弟打了一夜猴兒拳,耗子就跟他耗了一夜,第二天推窗一望,陰云密布,當(dāng)然又宣布改期,然后又叫制片添兩件道具——一是打老鼠的夾子,二是關(guān)耗子的籠子。正是:

金銓布下銅網(wǎng)陣,悟空生擒白玉堂!

白玉堂是《五鼠鬧東京》的老五錦毛鼠,因?yàn)榇笃沏~網(wǎng)陣而命喪九泉。如今小九兒(金銓排行第九)也布下了銅網(wǎng)陣,別說(shuō)錦毛鼠,御貓展昭來(lái)了也照樣跑不了!一夜之間胡導(dǎo)演聚精會(huì)神地看著耗子洞,口中念念有詞:“耗子耗,我跟你泡,扔下銀鉤釣金鰲,任你插翼也難逃!”

小老鼠難敵大導(dǎo)演

老鼠當(dāng)然不是傻瓜,小眼睛朝洞外一瞧,好嘛,一九七八年度的全世界五大導(dǎo)演之一正在洞外虎視眈眈,再看椅子下的夾子、臺(tái)子底下的籠子、籠子后邊的一碗水,加上洞口其味難聞的耗子藥,陣勢(shì)還真是犀利無(wú)比!好家伙,《龍門(mén)客棧》曹公公白鷹的由地下飛身上樹(shù),《俠女》老和尚喬宏的由天上飄然下降,都是胡導(dǎo)演親自度招兒教出來(lái)的,小小的老鼠,哪里會(huì)放在大導(dǎo)演的大眼睛里。不用說(shuō),耗子也心知肚明,于是來(lái)了一個(gè)大門(mén)不出,二門(mén)不邁,任你用哪個(gè)影展的名義來(lái)邀我,都一律謝絕參加。大導(dǎo)演與小老鼠各顯神通,你有你的張良計(jì),我有我的過(guò)墻梯,你百般地誘敵罵陣,我千樣地免戰(zhàn)高懸。人鼠雙方,一直耗到丑末寅出,日轉(zhuǎn)扶桑了,還不分勝負(fù)呢!不過(guò)時(shí)間一久,耗子藥熏得小老鼠口干舌燥,無(wú)可奈何地趁大導(dǎo)演一個(gè)不留神,“吱”的一聲竄出洞口,直奔那碗水而去,哈!“魚(yú)見(jiàn)食而不見(jiàn)鉤”,此之謂也。耗子是看見(jiàn)碗沒(méi)有看見(jiàn)籠子,碗在籠子后邊,想喝水是必經(jīng)之路,一經(jīng)籠子可就有進(jìn)無(wú)出了,于是小老鼠終于陷入了大導(dǎo)演的銅網(wǎng)陣!

等大功告成,天才蒙蒙亮,胡導(dǎo)演挨著門(mén)兒把全體演職員敲醒了,讓大家看著一夜的成績(jī)和老鼠的下場(chǎng)。小胖子吳明才不知天高地厚地提出了一個(gè)問(wèn)題。

本來(lái)胡導(dǎo)演經(jīng)常教導(dǎo)他們這些后生晚輩“敏而好學(xué),不恥下問(wèn)”,人不說(shuō)不知,木不鉆不透,砂鍋不打一輩子不漏,所以他壯著膽子向前問(wèn)道:“胡叔叔,晚生有一事不明白,想向你請(qǐng)教一二。”

“說(shuō),別拽文!”

“有一奇事,我認(rèn)為比《山中傳奇》還奇:老鼠這么一丁點(diǎn)兒小,為什么大家都叫它‘老鼠’呢?‘老’在什么地方呢?你是世界五大導(dǎo)演之一,他們卻叫你‘小’胡,你又‘小’在何處呢?”

小胡答得倒也滿干脆,朝小胖兒的臉上“啪”地就是一巴掌,打得吳明才雙眼直冒金星兒!

有24小時(shí)我和小胡一塊兒吃晚飯,問(wèn)起他等太陽(yáng)的原因,同時(shí)也告訴他我的看法:反正已經(jīng)驚官動(dòng)府地來(lái)了,吃飯要飯錢(qián),住店要店錢(qián),加上零用錢(qián)、器材租金以及交通費(fèi),不管改期不改期都一樣要付錢(qián),為什么不每天把隊(duì)拉到外景場(chǎng)地去等太陽(yáng)呢?拍一個(gè)鏡頭夠本,拍兩個(gè)賺的,何樂(lè)而不為呢?小胡當(dāng)然也有他的理由:“貨車(chē)、巴士不開(kāi)車(chē),油錢(qián)不算哪!

“就為了省幾個(gè)油錢(qián)?”

“拍的是深山野谷里的紅葉啊,沒(méi)有大太陽(yáng)顏色不漂亮啊!說(shuō)也白說(shuō),好多人不明白。真!皇上不急急死太監(jiān),花的是我的錢(qián)嘛,他們急什么,真是狗拿耗子!”

得,我成了狗啦!沒(méi)關(guān)系,老哥兒們了,從小一塊兒長(zhǎng)大的,過(guò)得著,想想我年輕的時(shí)候不也一樣嗎?三十三歲那年,在亞洲影展得了《貂蟬》的導(dǎo)演獎(jiǎng),三十四歲又以《江山美人》得了亞洲影片獎(jiǎng),三十五歲再以《后門(mén)》得了影片獎(jiǎng),好嘛,差點(diǎn)連我的老祖宗李逵姓什么都忘了,走起路來(lái)腳都發(fā)飄,眼睛看人都是兩影兒,經(jīng)常分不出南北西東。那年帶著四十幾個(gè)演職員到日本京都