1921年,喜仁龍得到民國總統特許,考察了民國政府駐地中南海、北京的城墻與城門,并在溥儀的陪同下,進入故宮實地勘察和攝影。本書正是這次考察的精華集錦。

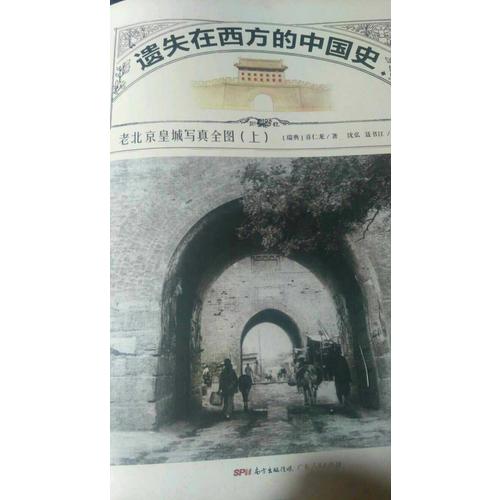

全書分為上下兩冊。上冊原名《中國北京皇城寫真全圖》,首版于1926年。收錄了14幅建筑繪圖,300余張照片。展現了紫禁城的城門、角樓、殿宇等建筑的結構與裝飾特點,如實記錄下了中南海、北海、圓明園等皇家園林的原貌。

下冊原名《北京的城墻和城門》,首版于1924年。收錄了十余萬字工程勘察記錄,50余幅測繪圖,詳細考證了北京城墻和城門的建筑構造和歷史變遷,并附有130余幅具有藝術性和視覺震撼力的照片。這是現存記錄老北京城墻和城門翔實的文獻,更是后世學者無法超越的之作。

1、西方中國藝術史研究代領軍人物,首位在溥儀陪同下, 進入故宮拍攝的歐洲漢學家,記錄老北京尤其是園林等皇家建筑的經典之作 。

2、500張罕見老北京建筑照片+20余萬字實地勘察記錄。

3、北京城市研究至今無人超越的蓋棺之作。

本書具有:

肯定性:本書是20世紀西方極為重要的、享譽中外的中國美術史專家喜仁龍老北京研究的代表作。

稀缺性:1921年,喜仁龍得到民國總統特許,考察了民國政府駐地中南海、北京的城墻與城門等地,并在溥儀的陪同下,進入故宮實地勘察和攝影。如今,這些建筑大多消失或改建,這些照片和記錄成為了獨特見證。

喜仁龍(Osvald Siren,1879—1966):20世紀西方極為重要的中國美術史專家、首屆查爾斯•蘭•弗利爾獎章獲得者。曾任職瑞典斯德歌爾摩國家博物館,后為斯德歌爾摩大學美術史教授。1916年起,相繼赴美國耶魯大學、哈佛大學和日本名校講學。1920年起6次來華,并深深愛上了東方藝術。對中國古代建筑、雕塑、繪畫藝術研究極深,代表作有《北京的城墻和城門》(1924)、《中國雕塑》(1925)、《中國北京皇城寫真全圖》(1926)、《中國早期藝術史》(1929)、《中國園林》(1949)等。

沈弘:浙江大學外語學院教授、博士生導師。從上個世紀90年代起遍訪哈佛、芝加哥、倫敦等地圖書館,搜集了大量國內難得一見的珍貴記錄。目前承擔教育部重點攻關項目“外國收藏16—20世紀來華傳教士檔案整理與研究”。著有《遺失在西方的中國史:倫敦新聞畫報記錄的晚清1842—1873》 《遺失在西方的中國史:倫敦新聞畫報記錄的民國1926—1949》 《西洋鏡:1907,北京—巴黎汽車拉力賽》等。

聶書江:中國人民大學博士畢業,現任教于中國政法大學光明新聞傳播學院,研究方向為傳播學、跨文化傳播。

上冊

001 回望老北京

004 評喜仁龍所挽救的北京城市歷史記憶

001 原序

紫禁城

北京的宮城(紫禁城)是一座幾乎呈正方形的城池,從北至南長約一公里多一點,從東到西長 786 米。它被一條寬闊的護城壕和七米多高的宮墻圍住。宮城、宮殿和小巷的外墻都被涂成了紅色或粉紅色,但這并非是把它稱作紫禁城的原因。按照微席葉先生的解釋,“紫禁城”這個名稱中的“紫”是來自對北極星的文學引喻。皇宮被認為是整個世俗世界所圍繞的中心,正如北極星是整個天體星空的中心那樣。北極星在中文中的古稱為“紫微星”,據說秦、漢時期的皇帝們所建造的各種古代宮殿,都是按照北極星與北斗七星的位置來設計和建造的。

紫禁城的外墻有四個城門,每個城門都有三個門洞和一個城樓。兩個主要的城門位于南墻和北墻的中部,分別形成紫禁城中軸線的兩端;而東墻和西墻的兩個城門則要離南墻的城角更近一些,以便使人們在進入上朝和舉行典禮的三大殿(它們全都位于紫禁城的南部)時更加方便一些。紫禁城的四個城角都建有雕梁畫棟的角樓,它們翹角的屋頂倒映在平靜的護城壕水面上。

紫禁城的朝向,與中國幾乎所有的重要建筑那樣,是以南北為中軸線的,其主要建筑的正面和所有宮殿的大門都是朝南的。按照這一朝向和規劃,紫禁城被分為三段,中段最為重要,因為它包括了舉行典禮和主持朝政的三大殿。中段的四周有相當高的宮墻,墻內還有開放性的走廊,并進一步分為南部的外朝和北部的內朝,而內朝又以橫穿的宮墻分割為更小的庭院。中軸線在紫禁城外繼續往南延伸,穿過一個用墻圍住的長庭院或走廊,直達作為皇城(即圍繞宮城而建的廟宇和衙門)南大門的天安門。以前這一中軸線還有另外一個延伸部分,后者將天安門與北京城的南大門(即前門)連接起來。過去只有皇帝才能夠從前門這個城市的正門進出,但在最近幾年,這種情況有了重大的改變。前門外的空間被清理了出來,而前門本身也得到了修整,具體的修整方式請參見我的另一本書——《北京的城墻和城門》。

宮城中段的東面和西面部分被南北走向的小巷分割成眾多的小庭院和一排排的宮苑。這些宮苑大小不一,因其用途和重要性而定。較大的宮苑里有大樹和花園,而其他的宮苑則被分為一進進帶有寺廟和祠堂的庭院,或是內廷的辦公場所、檔案館、倉庫、戲院,以及皇帝、皇后和皇族其他成員們的寢宮,或眾多侍臣、宦官和各類太監、宮女的住宅。幾乎無法說清楚所有這些建筑的確切用途,尤其是因為它們位于宮城內外人無法涉足的部分,并且從未被完整而詳細地標注出來,其中的一些將會在下面提及。當我訪問宮城內廷時,有機會對位于西北部皇帝寢宮周邊的許多庭院和一些寺廟和花園進行了仔細的觀察,但是對于東北部過去由皇妃居住的部分則所知甚少。

外廷的三大殿現在已經對公眾開放,但一般來說,來訪者不能夠從南面的午門進入紫禁城,而要走西華門和東華門。天安門的五個門洞跟清代那樣,平時也是關閉的。然而觀察宮城的角度仍然是從天安門和午門進入紫禁城,因為按照邏輯思維,宮城的整個規劃就是讓人從南面來瞻仰皇宮的。在天安門的外面有兩個用漢白玉雕琢的石柱,柱子上裝飾著盤龍穿云的浮雕,石柱的頂部還有兩只頗似云朵的翅膀。它們被稱作華表,據說是用來引導皇帝所走的路徑,或者是皇帝賢德的象征。

從天安門到午門那一段長長的空地過去有時被用來檢閱軍隊,它被另一座名為“端門”的高大城樓分割為兩半。從端門到午門的這個庭院可以從兩邊的闕右門和闕左門進入,那些到午門側翼的清廷內侍部門來辦事的人可以從這兩個門進來。在這個庭院的東面和西面分別是不對普通人開放的太廟和社稷廟。午門是宮城中較大的城門,它包括位于中間的墩臺和門樓,以及左右兩側的闕亭。它們被稱作五鳳樓,似乎是指漢朝和唐朝的皇帝們在長安皇宮門樓及兩側塔樓頂部安裝的鳳鳥(一種有羽冠的雉雞,通常被錯誤地稱作鳳凰)。

午門的設計規劃是一個開放型的長方形建筑群,它兩翼的闕亭向南突出,其四個終端形成一種棱堡,在那上面又蓋了重檐攢尖的方亭。方亭下面的廊廡將這些亭子連接在一起,也把它們跟中間的門樓大堂連在了一起。門樓分為兩層,面寬九間,其北面的整個外觀長約126 米;兩翼闕亭的全長約為 92 米。三個巨大的拱門穿越了下寬上窄的午門城墻,其底部厚達 34 米。這種結構給人以壯觀和堅實的印象。午門是宮城里最像堡壘和具有紀念碑性質的建筑。

午門大型中央門樓的內部是一個開放式的大堂,分為一個中殿和兩個側廊,前者有花格鑲板的天花板,后者則有開放式的屋頂。墻壁是磚砌的,外面涂了灰泥,粗大的柱子有一層厚厚的漆保護,并且被涂成了鮮亮的朱紅色。屋頂上鋪設了黃色的琉璃瓦,屋脊的兩端裝飾著鴟吻(一種形似貓頭鷹的裝飾品),在上屋檐的岔脊上還有鎮瓦獸鬼龍子(一種既像鬼又像龍的神獸)。下屋檐的屋脊一直延伸到支撐上屋檐的支柱處,下屋檐遵循上屋檐的建筑原則,就連岔脊的曲線也是一樣的,但沒有任何山墻,屋檐的四個岔脊上也都飾有鎮瓦獸鬼龍子。

從中央大堂伸展到兩翼闕亭的廊廡里裝有一口大鐘和一套鑼鼓。皇帝穿過午門的時候,大鐘就會被敲響;假如他是去太廟獻祭,鑼鼓也會齊鳴。當滿朝大臣齊聚紫禁城舉行某些大典的時候,鐘鼓也會被同時敲響。午門的前面,與其他城門和大殿前一樣,設有一個日晷和一個嘉量,它們象征著皇帝具有太陽般識別永恒規律的天賦和公正衡量每個人才華高下的能力。

據《大清會典事例》記載,午門是“順治四年(1647 年)皇帝下敕令重建的”,但在同一本書的另一章中又記載,午門是在嘉慶六年(1801 年)重建的。 ① 這后一個“重建”也許并不像前者那么徹底;這個紀念碑式午門的基本部分可被視作在清代初年建造的,它跟建于明代的宮城正門應該是十分相似的。

從午門的墩臺上,人們可以對宮城的前朝一覽無余,后者向北展延 600 米,直至乾清門。貫穿前廷太和門以南的那個庭院及北面門廊的金水河自東往西形成一條曲線。河上雄跨五座漢白玉橋,橋上的白石欄桿雕有龍云紋望柱。它們象征著中國哲學中的五德和五常。一條用漢白玉鋪設起來的筆直道路從中間的那座御橋上穿過,通向太和門。太和門前有一對巨大的銅獅子守衛,還有兩個漢白玉的雕塑,一個是按放大尺寸復制的存放給皇帝奏折的稟帖盒,另一個是復制的存放皇帝玉璽的石印盒。跟其他所有的中院大門一樣,太和門只為天子一人而開,其他在太和門前候朝的文武百官只能夠走邊門,文官走東面的昭德門,武官則走西面的貞度門。

太和門建在被雕有龍云紋望柱的漢白玉石欄所圍住的漢白玉基座上。有三個階梯通往漢白玉基座之上,中間那個階梯的中央絕大部分都覆蓋了一層刻有精美龍鳳和祥云浮雕的斜坡。這是專供皇帝上朝的階梯,皇帝坐的轎子就是從那個斜坡上被抬上去的,而他的隨從則只能走邊上兩個階梯的 28 個臺階。所謂“門”,主要是指一個開放式的大廳,進深三間,面寬九間,大廳的背面是封閉的,只有幾扇門可供通行。太和門正面長度為 50 米,門下整個基座的長度為 55 米。高大的柱子撐起了重檐廡殿頂,屋檐的翹角顯得又高又遠。這一建筑的莊重感主要有賴于它的美觀的結構、漢白玉基座、開放性設計及升騰在開放性柱廊之上的大屋頂。

太和門在明代被稱作皇極門。按照《大清會典事例》的說法,它是在順治二年(1645 年)改名為太和門的,并且在光緒十三至十六年間(1887—1890 年)慈禧太后任上進行過重建。重建一定是在嚴格按照此前建制的情況下進行的,因為《順天府志》中對它的描寫符合它目前的結構:

太和殿有十根柱子和三個大門;它的前后均有三出陛的階梯,在漢白玉基座的左右兩邊也各有一個階梯。太和門的重檐很高,而且門前門后都有漢白玉的欄桿圍住。門前還有兩只銅獅子和四口古老的銅鼎。

太和門的主體結構跟午門相同。大堂內廳可分為兩個大的中殿和兩個側廊。有一堵墻把北面的那個中殿跟大堂的其他部分隔開,但墻上有三個大門。大堂的南面是敞開的,因此透過兩排柱子,可以看到整個庭園的全景圖。

從太和門到太和殿的距離是 180 米,但由于庭院過于空曠和兩邊低矮的廊廡過于單調一致,所以看起來似乎距離要更遠一些。太和殿是三大殿中的及時個大殿,建在一個被稱作“龍墀”,并有三層階梯的漢白玉臺基上。這個臺基的設計就像是一個無頭的雙十字架,整個建筑的輪廓在這大殿的前后形成了一系列的直角。由于這三層臺基均被雕有精美云龍云鳳花紋的漢白玉望柱的石欄桿所圍住,所以整體效果顯得十分富麗堂皇。通往臺基之上的三陛階梯與我們在太和門前所見過的三陛階梯十分相似,但是太和殿前的階梯要寬闊許多,而且是隨著臺基的上升階梯分成三段,給人以高不勝攀的感覺。中間那個階梯的中央部分被做成了一個刻有精美蟠龍翻騰于流云和海浪之上的巨型浮雕的龍陛;左右兩邊的階梯上也裝飾有代表各種神獸的浮雕圖案;前后三陛階梯之間還放置了 18 口大型銅鼎,以代表唐代之前的各個朝代皇宮里都有的著名九鼎。在臺基的丹陛上,人們可以看到兩只大銅鶴和兩只銅龜,這些動物經常被當作長壽的象征。再往后,在大殿的兩邊,有四個巨大的鎏金銅碗,據說只要在碗內倒上油和放上浮動的燈芯,便可以將它們當油燈使用。太和殿在明代時被稱作“皇極殿”,而且按照《順天府志》的說法,它是在天啟七年(1627年)建造的。“太和殿”這個名稱是在順治二年(1645 年)才起的,似乎這個大殿也是在這同一時期進行重修的。另一次是康熙八年(1669 年)下令重修的,但按照《大清會典事例》中的說法,直到康熙三十四至三十七年(1695—1698 年),這一重修工程才得以完成。乾隆三十年曾經又翻修過一次;袁世凱出任大總統任內,大殿的一部分又重新彩繪了一遍。

太和殿是在中國新年、冬至和萬壽節舉行大典的地方,大殿里仍然保留著置于高臺上的皇帝寶座,有三陛階梯通向上述寶座。大殿里還有各種裝飾性的大家具,如花瓶、香爐、青銅制和景泰藍的祭器、華麗的烏木屏風、雕刻精美的紅木櫥柜和椅子。然而這個大殿平時很少被使用,只有在非常特殊的情況下,例如 1918 年慶祝一戰停火,才會被啟用。把它改造成中國資政院會議大廳的計劃幸虧迄今仍未被執行。太和殿的內廳面積為 1500 平方米,長 50 米,寬 30 米。內廳的兩邊已經除去了三排柱子,每排八根柱子,大殿的后面部分被墻壁所隔開,而最前面的側廊也被設計成了開放性的門廊。整個大殿的設計是長 64米,寬 35 米,中間是一個寬闊的中殿,兩邊是逐漸變窄的側廊,兩面的面寬都是 11 間,正如前面的門廊所示,因為它占據了整個大殿的長度。門欄中央開間的寬度為 8 米,其他10 個開間的寬度均為 5.5 米;將最邊上兩排柱子也包裹在內的墻壁厚度約為 1 米。

中和殿位于太和殿與保和殿的正中間,它的“龍墀”要比太和殿的狹窄一些。這是一座單層四角形的建筑,它的每一邊都被五開間的廊柱所環繞,上面則是一個類似于金字塔的單檐四角攢尖屋頂。中和殿的每一邊長 16 米,其臺基的每一邊長 24.5 米。內殿的四根大柱子用于支撐屋頂,并將內殿分為三個開間。中央開間有一個低臺,上設皇帝的寶座及作為其背景的一副裝飾性屏風。天花板上有花格鑲板的藻井。中央開間兩面都開著門,朝南的在正面,邊上的兩個開間也可以打開。過去皇帝在去太和殿參加大典之前,總是要先來這個殿休息的,皇帝在太廟祭祖時所念的上諭也是在這兒準備的。每年總有一次,皇帝會來這兒檢查農具和這一年要種植的新種子。

作者對于考察北京城墻與城門所付出的辛勤勞動,這在我們自己的專家中恐怕也是很少見的。而他自己從實地考察中所激發出來的一種真摯的感情,在字里行間也就充分地流露出來。他高度評價這組歷史紀念物,同時也為它的年久失修而傷心。在考察中,他的觀察細致、記載不厭其煩,這是十分可貴的。

——中國城市史研究泰斗 侯仁之先生

這些作品不僅向世界介紹了古老的中國藝術成就,而且對中國文明某些側面進行了開創性研究,尤其是對北京城墻、城門、皇宮、園林的研究,至今都具有不可替代的價值,記錄并留下了重要的歷史信息。

——中國社會科學院近代史研究所研究員 馬勇

令喜仁龍醉心的似乎仍然是北京的城墻和城門。因為他認為它們集中體現了中國建筑的風格和特點。他寫下的有關北京城墻和城門的這本書,堪稱該研究領域的著作。相形之下,梁思成、侯仁之等一些中國的學者只能望其項背,算是他的后生晚輩。

——編譯者 浙江大學教授 沈弘

最重要的一個內容被刪了。(大明門/大清門/中華門)

對老北京的文化和風貌非常感興趣,都是老照片,很好。

照片很多,在歷史車輪新舊交替的末代王朝,仍能感覺到一股王者之氣。

喜仁龍算是宣傳北京城墻當年的形象大使了,保留了很多珍貴的圖片

喜仁龍算是宣傳北京城墻當年的形象大使了,保留了很多珍貴的圖片

年初聽完老教授的講座回來買的書 和講座一樣有趣

以史為鑒。書質優價廉,性價比較高。包裝一般,物流速度挺快。希望當當的書越來越好。

不錯的書,老北京只能存在于照片中了,中華文化之痛,與原教旨主義者何異?珍惜中華文化。

作者于1921年進入紫禁城實地勘察攝影,留下了解皇城非常珍貴的影響資料,五折收藏一套很不錯~

第一次從網上買書,很不錯的體驗,絕對的正版,印刷清晰,紙張質量好,比書店便宜的多,以后會繼續從當當購買。

書非常不錯,趁活動優惠時買的,里面有非常多的圖片,都是以前拍的,還原了當時的北京城,值得推薦!

書非常不錯,趁活動優惠時買的,里面有非常多的圖片,都是以前拍的,還原了當時的北京城,值得推薦!

這套書,絕對不錯,里面珍貴照片讓人們大寶眼福,還有介紹北京城墻城門的資料不可多得了。收入書房珍藏起來。

很好 從外國人的角度,去探索 當時皇城,時代的變遷,那個年代的皇城 也透露出很多的歷史細節!

太喜歡啦!小時候一直問老家兒朝陽門是什么樣子?現在看到拆除前的照片,說不出的感動。

慚愧,曾經的壯麗帝都,竟然是外國人的鏡頭記錄了滄桑的北京城

本書是一本非常不錯的了解北京建筑的入門書籍,里面的那些老照片也是很有歷史價值的。對于那些熱愛歷史,熱愛建筑的讀者來說,本書是一個相當不錯的選擇。

黑白的圖,很紀實。打折的時候買的,想著收藏,有時候,看著那些照片,想著曾經他們存在的樣子,很神奇不是嗎?

在末代皇帝溥儀陪同下拍攝故宮的西方中國藝術史大家:500張罕見老北京建筑照片+20余萬字實地勘察記錄

當下人最在意有圖有真相,作者的圖片展示就是有力的證明,而作者對每副圖都做了詳盡的圖注,這不僅是建筑美的印證,也是歷史的印證。

遺失在西方的中國史系列新品種,廣東人民出版社2017年1月一版一印,這個系列出一本買一本,都是早買趕上1版1印收的,有閱藏價值。

很喜歡“遺失在西方的中國史”這一系列,所以趁著活動就收了一本《皇城寫真》,印刷還是那么精美,書中收錄的眾多圖片,在晚上難得一見,因此更顯得珍貴。

來到北京工作,與這個城市有很大緣分,我買過好多書來了解它,這里也是我的孩子們要生活的地方,能更好地了解這座城市的歷史,讀書又豈止詩和遠方!

售后非常好,小年夜拿到的書可能運輸中的點問題有點破損,提出了換貨,心想總歸年前是拿不到了,沒想到大年夜下午就來換了,非常感謝當當和快遞員的辛勤付出!

老北京皇城寫真前面部分專業性太強了!實在hold不住啊!

當當圖書滿100減40購入。我是被書的封面吸引才買的。書的紙質、印刷不錯,內容也挺好。里面的圖片很珍貴,清晰度還可以。這套書滿減后價格仍然偏貴。書是塑封的,污染環境,建議不要塑封。

感謝當當這次搞得優惠活動。本書是一本非常不錯的了解北京建筑的入門書籍,里面的那些老照片也是很有歷史價值的。對于那些熱愛歷史,熱愛建筑的讀者來說,本書是一個相當不錯的選擇。

通過歷史的圖片看過去的北京別有一番風味,好像看著幼時的它,又看看現在的它,想象它是怎么樣經歷風雨洗禮變成現在的樣子。那一座座古人用一磚一瓦堆砌起來的城墻,古時建筑師們的杰作,鼓樓,長城,胡同,歷史中的他們帶著風里的滄桑感,向我們講述歷史的故事。

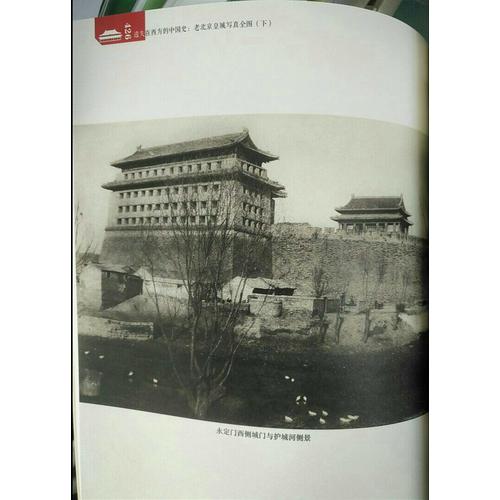

書很好,但是出現照片排版錯誤,下冊426頁中的永定門西側城門與護城河側景的圖片有錯(圖1),圖上城門應為阜城門。在499頁圖片才為正確(圖2)。同時發上永定門圖片(圖3)

書很好,但是出現照片排版錯誤,下冊426頁中的永定門西側城門與護城河側景的圖片有錯(圖1),圖上城門應為阜城門。在499頁圖片才為正確(圖2)。同時發上永定門圖片(圖3)