1一本好玩又實用的日常行為心理指南2“20世紀西方文化三大發現”之一,突破思維界限,認識真正的自我。3揭示那些無處不在左右你生活的心理學秘密,原來,那些讓人發笑卻又令人深思的行為的背后,都藏著好玩又古怪的心理效應……4別懷疑,這本書真的可以解釋一切!

張文成,浙江人,現居北京,中國人民大學社會學碩士,漢語言文學學士,擅長心理、經濟類圖書的著述及翻譯工作。

及時章

鏡中我效應:突破思維界限,認識真正的自我

鏡中我效應:“鏡中我”與“真的我”/ 002

自我服務偏見:我很,而你只是運氣好/ 005

沉錨效應:被沉錨帶偏的“獨立思考”/ 009

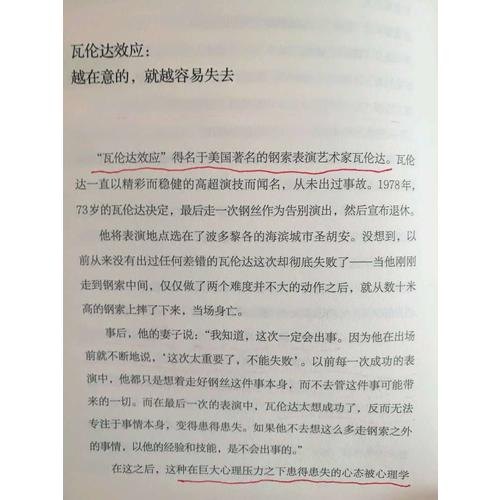

瓦倫達效應:越在意的,就越容易失去/ 012

庫里肖夫效應:眼中的世界,其實就是內心的世界/ 015

第二章

墨菲定律:如果有可能出錯,就一定會出錯

墨菲定律:唯有計劃周全,方能避免失誤/ 020

醞釀效應:“不思考”也是一種思考方式/ 023

控制錯覺定律:相信直覺,但別迷信直覺/ 026

羊群效應:“從眾”和“盲從”的臨界點在哪里/ 029

巴納姆效應:似是而非的“真理”一無是處/ 032

奧卡姆剃刀原則:砍掉一切煩瑣的旁枝/ 036

第三章

踢貓效應:壞情緒會傳染,但也可以被管理

踢貓效應:壞情緒的連鎖反應/ 040

野馬結局:憤怒是一種自我毀滅/ 043

海格力斯效應:無視仇恨,仇恨就會無視你/ 047

霍桑效應:適度發泄,才能輕裝上陣/ 050

習得性無助:沒有絕望的環境,只有絕望的心態/ 053

卡瑞爾公式:接受最壞的,追求好的/ 056

第四章

約拿情結:從自我提升到自我突破

約拿情結:不僅害怕失敗,也害怕成功/ 060

跳蚤效應:不要輕易給自己的人生設限/ 063

洛克定律:合理的目標才是合適的目標/ 066

瓦拉赫效應:補足短板,還是經營優勢/ 069

內卷化效應:跑起來,別讓生活原地打轉/ 074

青蛙效應:無視危機才是真正的危機/ 077

第五章

馬太效應:源于一次次試錯

馬太效應:成功是成功之母/ 082

安慰劑效應:暗示能帶來扭曲現實的力量/ 085

馬蠅效應:如何把壓力轉化為動力/ 088

布里丹毛驢效應:選擇之前不猶豫,選擇之后不后悔/ 091

基利定理:成功的核心在于不被失敗左右/ 094

貝爾納效應:每一條路都必然通向一個終點/ 097

第六章

首因效應:人際交往中的心理學法則

首因效應:良好的及時印象是成功的一半/ 102

近因效應:留下好的“印象”/ 105

暈輪效應:別被“光環”迷了慧眼/ 108

刻板印象:最不靠譜的“第零印象”/ 110

曼狄諾定律:不懂社交技巧?那就微笑吧/ 113

虛假同感偏差:換位思考,而不是以己度人/ 117

第七章

自重感效應:成為社交達人的心理學技巧

自重感效應:讓人覺得自己重要,這很重要/ 122

相悅法則:我喜歡你因為你喜歡我/ 125

阿倫森效應:我們厭惡那些帶給我挫敗感的人/ 128

多看效應:提高曝光度,提升好感度/ 131

改宗效應:想討人喜歡?那就反駁他吧/ 134

出丑效應:做別人眼中“不的人”/ 137

第八章

路西法效應:所謂“心術”,不過是人性的博弈

路西法效應:好人真的好,壞人真的壞嗎/ 142

米爾格倫實驗:所謂“良知”,底線有多堅固/ 145

破解囚徒困境:引入反復博弈,化被動為主動/ 148

智豬博弈:多勞多得,少勞也不少得/ 152

斗雞博弈:最壞的結果是兩敗俱傷/ 156

博弈:決勝負不一定要靠實力/ 159

第九章

互惠法則:如何讓他人對自己言聽計從

互惠法則:說服力不是說出來的,而是做出來的/ 164

保障一致性原理:讓對方自己說服自己/ 167

登門檻效應:步步為營,走進對方內心/ 171

門面效應:用不可能完成的任務給對手下套/ 174

禁果效應:越“禁”越“誘惑”/ 177

超限效應:越說服,越反感/ 181

第十章

凡勃倫效應:避開投資、消費中的種種陷阱

凡勃倫效應:揭穿價格的定位陷阱/ 186

吉芬之謎:透過價格迷霧看清供需本質/ 189

消費者剩余:買得值不值,自己說了算/ 193

稀缺效應:“稀缺”是刻意營造的心理壓迫/ 196

折扣效應:被理性驅使的感性消費/ 200

博傻理論:蠢不可怕,別做最蠢的那個就行/ 203

第十一章

路徑依賴法則:到底是做事重要,還是做人重要

路徑依賴法則:“及時份工作”是成功的一半/ 208

蔡格尼克記憶效應:要做好一件事情的好方法,就是立刻開始做/ 212

布利斯定理:計劃越充分失敗概率越小/ 215

效應:引出的決策的惰性/ 218

古德曼定律:沒有恰當的沉默,就沒有良好的溝通/ 221

工作成癮綜合征:“工作狂”是一種心理疾病/ 225

第十二章

彼得原理:把恰當的人放在恰當的位置上

彼得原理:給每個人找到合適的位置/ 230

德西效應:挖掘真正的“內部動機”/ 233

不值得定律:“必須做”不如“值得做”/ 236

雷尼爾效應:用“心”留人,勝過用“薪”留人/ 239

羅森塔爾效應:寄予什么樣的期望,就會培養什么樣的人/ 242

破窗效應:不要輕易打破任何一扇窗戶/ 246

第十三章

史華茲論斷:合適的選擇,就是好的選擇

史華茲論斷:“幸福”與“不幸”/ 250

貝勃定律:幸福本質上是種“敏感度”/ 253

狄德羅效應:幸福來自給生活做減法/ 256

鱷魚法則:關鍵時刻的取舍之道/ 259

及時章 鏡中我效應:突破思維界限,認識真正的自我

鏡中我效應:“鏡中我”與“真的我”

“鏡中我效應”,是1902年由美國社會學家查爾斯 霍頓 庫利提出的,這個理論認為:“一個人的自我觀念是在與其他人的交往中形成的,一個人對自己的認識是其他人對于自己看法的反映,他所具有的這種自我感覺,是由別人的思想、別人對于自己的態度所決定的。”

在《人類本性與社會秩序》一書中,庫利做了一個形象的比喻:“每個人都是另一個人的一面鏡子,反映著另一個過路者。”所以,這個理論又被稱作“鏡中我效應”。

顧名思義,“鏡中我效應”的內涵是,就像我們只能從鏡子里看到自己的長相,“我”對自我的認知也都是來源于別人對我的看法。因此,與一般社會心理學理論所提倡的“不要在意他人看法”的觀點相反,“鏡中我效應”指出,每個人的“自我觀”,都是通過與他人的相互作用形成的。

首先,我們會想象他人是如何“認識”自己的。其次,我們會想象他人在這個認識之上是如何“評價”自己的。,我們會根據別人對自己的“認識”和“評價”產生某種感情,這種感情將主導我們對自己的認知。

舉個例子,“我”向慈善機構捐了五十元錢,然后,通過別人的種種評價和反應,去想象他們對“我”的認識——一個正在參與慈善活動的人。接著,通過他人的口頭評論或者其他反饋渠道,“我”認為,他人對“我”的評價是“熱心、善良的人”。

然后,“我”對這種認識和評價感到十分喜悅,并因此進一步認識了自己,相信自己確實是個熱心、善良的人。之后,“我”也會繼續以這種標準來要求自己——這就是一個人的自我觀的形成過程。

相反,在同樣的例子中,“我”向慈善機構捐了五十元錢,然后,“我”發現別人對“我”的評價是“一個假裝熱心于慈善事業的偽善之人”。這個評價會讓“我”審視內心,相信自己參與慈善并不是因為偽善。于是,“我”會產生憤怒和排斥的情緒,同時,在這種情緒中也進一步認清自己——“我”絕不是一個偽善的人。

小說中常常會有這樣的情節:一個無惡不作的人,仿佛心里住著魔鬼,骨子里流著邪惡的血液。某24小時,他來到一個陌生的地方,在機緣巧合下做了某件好事,于是,所有人都贊揚他,認為他是圣人。

慢慢地,他也真的相信自己是個好人,然后,他開始用“好人”的標準來要求自己,也逐漸發掘出了自己人性中的善良。在小說,他往往會為了保護那些認為他是“圣人”的人,和過去邪惡的伙伴反目成仇,并用生命贖清了自己過往的罪孽,完全成了圣人。

這就是一個“鏡中我”塑造“真的我”的過程,故事雖然俗套,可其中所蘊含的心理學依據卻非常充分。在現實生活中,我們常常也會碰到類似的場景:

有一位女子抱著小孩兒上火車,車廂中早已坐滿了人。其中,一個年輕人正躺在座椅上睡覺,一個人卻占了兩個座位。孩子哭鬧著要坐,并用手指著那個年輕人。但是年輕人假裝沒聽見,依舊躺著睡覺。這時,孩子的媽媽用安慰的口吻說:“這位叔叔太累了,讓他睡一會兒吧,他睡醒了肯定會騰出座位來的。”

幾分鐘之后,那個年輕人睜開了眼,一副剛剛睡醒的樣子,然后坐直了身子,把另一個座位讓給了那個抱孩子的女子。

小孩子哭鬧著要坐,年輕人不理不睬,媽媽的一句安慰之語卻讓年輕人客氣地讓座,這其中的奧妙就在于年輕人對自己的“自我評價”變了。

可想而知,一開始,年輕人對自己的認知是“我占著兩個座位,你們能拿我怎樣”的無賴心理。但是,當他聽到那位女子對自己的評價后,他對自己的認知也悄然變成了:“我是一個通情達理的人,只是太累了,需要休息一會兒。”

他的“自我觀”變化了,隨即,其相應的行為也就跟著變化了。

可見,個體與社會如此相關,個體往往需要通過社會中其他人的評判,才能完成對自我的認知。

這一點告訴我們,我們是什么樣的人,很多時候是由社會反饋決定的,別人認為我們是什么樣的人,我們就可能成為什么樣的人。

自我服務偏見:我很,而你只是運氣好

澳大利亞的一位心理學家曾對任職于某家公司的經理級高管的自我認知度做過一個調查,結果發現,90%的高管對自己的成就評價超過對普通同事的評價。其中,86%的人對自己工作業績的評價高于實際的平均水平,只有1%的人認為自己的業績低于平均水平。

然后,心理學家虛構了一個全公司的平均獎金水平,讓那些高管評價自己的報酬和能力關聯,結果發現,當他們的獎金高于平均水平時,他們往往認為這是理所應得的——這是他們工作努力、成績突出的合理報答。而當獎金明顯低于平均水平時,他們往往覺得自己努力工作了卻沒有得到公平的待遇——總而言之,他們很少能坦然接受自己其實不如人的現實,并想辦法改變;他們大都會怨天尤人,并找各種借口為自己開脫。

為什么會有這樣的結果?是因為這家公司的高管都是自大狂嗎?事實上,這其實是所有人的通病,在心理學上稱為“自我服務偏見”。

美國心理學家戴維 邁爾斯在他的著作《社會心理學》中,對自我服務偏見定義:當我們加工和自我有關的信息時,會出現一種潛在的偏見。我們會一邊輕易地為自己的失敗開脫,一邊則欣然地接受成功的贊譽。在很多情況下,我們認為自己比別人好。這種自我美化的感覺使多數人陶醉于自己的一面,而只是偶爾瞥見其陰暗的一面。

通俗地說,這是人們在加工和自我有關的信息時,會出現的一種潛在的偏見。人們常常從好的方面來看待自己,當取得一些成功時,常常容易歸因于自己,而做了錯事之后,則怨天尤人,歸因于外在因素,即把功勞歸于自己,把錯誤推給別人。

比如,很多運動員在取得勝利后,一般會認為這是因為自身的努力,對于失敗,則歸咎于其他因素,如錯誤的暫停、不公平的判罰、對手過于強大、裁判吹黑哨……

在保險調查單上,出現了交通事故的司機們總是這樣描述事故的原因:

“不知從哪里鉆出來一輛車,撞了我一下就跑了。”

“我剛到十字路口,一個東西忽然出現,擋住了我的視線,以至于我沒有看見別的車。”

“一個路人撞了我一下,就鉆到我車輪下面去了。”

當公司利潤增加時,很多CEO會把這個額外的收益歸功于自己的管理能力,而當利潤開始下滑時,他們則會想:究竟怎樣才能讓這些不爭氣的員工有點責任心呢?

甚至,在描述成功和失敗時,我們所使用的主語都會發生一些變化,例如:

“我的歷史考試考了個A。”

反之,一旦成績不理想,則是:

“歷史老師居然給了我一個C!”

加拿大的一些心理學家曾經研究過人們在婚姻生活中的自我服務偏見。

在一個全國性的調查中,他們發現,91%的妻子認為自己承擔了大部分的食品采購工作,但只有76%的丈夫同意這一點。

其中,某個訪談案例提到,每天晚上,那位受訪者和他的妻子都會把要洗的衣服隨手丟到臟衣籃的外面。第二天早上,夫妻倆中的一個會把衣服揀起來放進籃子里。當妻子對丈夫說“這次該你去揀了”的時候,丈夫想的是“憑什么?十有八九都是我去揀的”。于是,他就質問妻子:“你覺得有多少次是你揀的?”“噢,”妻子答道,“差不多十有八九吧。”

這也是自我服務偏見的一種表現形式:在我們的記憶中,會不自覺地夸大對自己有利的信息,而忽略對自己不利的部分。所以,自我服務偏見又被稱為“自利性偏見”。

正是因為如此,這種自我服務偏見很顯然會造成許多人際沖突。在團隊合作中,自我服務偏見會使合作中的人感覺是自己而不是其他合作者做出了主要貢獻,在合作不順利時傾向于批評合作者,這樣很容易導致合作的終止。

而夫妻間的自我服務偏見,則容易導致夫妻在家務上爭吵不休,使得夫妻關系不和……

自我服務偏見是一種歸因錯誤,是影響人際交往的一大因素,所以,在與他人的溝通過程中,要盡量避免這種基本的歸因錯誤,以維系和諧、良好的人際關系。

沉錨效應:被沉錨帶偏的“獨立思考”

1974年,希伯來大學的心理學教授卡納曼和特沃斯基做了一個實驗。實驗要求志愿者對非洲國家在聯合國所占席位的百分比進行估計。

首先,他們隨機給了每組志愿者一個百分比數字。然后,他們逐個暗示志愿者,這個隨機數字比真實數字大或比真實數字小。,要求志愿者估計出一個真實數字。

有趣的是,志愿者估計出來的數字,都受到了一開始的隨機數字的影響。比如,有兩組志愿者得到的隨機數字分別是10%和65%,而他們最終估計出來的數字分別為25%和45%——非常接近這兩組志愿者一開始得到的隨機數字。

卡納曼和特沃斯基的這個實驗,就是為了驗證他們之前提出的“沉錨效應”。這個理論認為,人們做決策前,思維往往會被所得到的及時信息所左右,及時信息就會像沉入海底的錨一樣,把你的思維固定在某處,從而產生先入為主的歪曲認識。

例如,志愿者明明知道一開始得到的數字是隨機的,和真實數字毫無關聯,但是,在估計真實數字時,還是下意識地將自己的估計錨定在隨機數字的一定范圍內。

之所以稱為“沉錨”,是因為這個錨點埋于意識的深處,很多人甚至都意識不到自己已經被埋入了錨點,以為自己是通過獨立思考做出了決策,其實,已經不知不覺地被各種先入為主的信息誤導了。

有一個非常有名的故事,說的是有一家賣三明治的小店,店里有兩個售貨員,其中一個售貨員永遠比另一個售貨員的營業額要高。要知道,在購買快餐時,顧客一般都是隨機選擇售貨員的,甚至會選擇排隊人數較少的那個售貨員。所以,不管有多少個售貨員,從理論上說,他們的營業額是不應該有太大區別的。

這種現象引起了老板的注意。于是,有24小時,他特意站在柜臺邊觀察,然后發現,每當客戶點餐的時候,其中一位售貨員會問他:“需要加一個煎蛋嗎?”客戶有說加的,也有說不加的,比例基本是1∶1對開。而另一個售貨員則問:“請問,需要加一個煎蛋還是兩個煎蛋?”這時候,至少有70%的顧客會下意識地回答“加一個”或者“加兩個”,只有30%的客戶要求“不加雞蛋”。

自然而然地,后一個售貨員的營業額比前一個售貨員的高出許多。

這就是一個典型的對“沉錨效應”的應用。后一個售貨員成功地在顧客做出決策之前就埋下了一個“沉錨”——他要煎蛋,因此,顧客的思考范圍被錨定在了“需要幾個雞蛋”上面,只有少數人會想到,他還有第三種選擇——不要雞蛋。

當然,思維錨定是人的心理反應,要想徹底克服它絕非易事。我們在思考問題的時候,總會不自覺地接收大量信息,從而形成某種思維范式,而這些信息一方面有助于我們思考,另一方面很有可能成為某種“沉錨”,反而錨定了我們的思維。

那么,該如何避免或減少“沉錨效應”呢?首先,你需要盡量拓寬視野,不斷學習與實踐,集思廣益,多多聽取別人的建議與方法,所謂“先入為主”,其實歸根結底是接收的信息量太小。

人的大腦很奇特,當處理的信息越少,對信息的分辨能力就越弱。相反,在處理海量信息的時候,大腦反而會高速運轉,判斷哪些信息是有價值的,哪些是無意義的“沉錨”。

例如,當及時次見到某個人的時候,我們可以忽略之前聽到的關于這個人的只言片語,用自己的眼光去做判斷,也可以通過事先收集大量關于這個人的信息,用于輔助見面時對此人的判斷。對事情也是一樣,遇到一件事情,要么就忽略之前的信息,當場分析事情本質然后做決定,要么就集思廣益,深入而地思考。

總而言之,避免“沉錨”的兩個重要方法:一是徹底無視之前的所有信息,剔除“沉錨”的隱患——但是這個實際做起來是很難的;二是大量地收集信息,分析問題,做出理性的判斷,把“沉錨”的影響降到低。

瓦倫達效應:越在意的,就越容易失去

“瓦倫達效應”得名于美國著名的鋼索表演藝術家瓦倫達。瓦倫達一直以精彩而穩健的高超演技而聞名,從未出過事故。1978年,73歲的瓦倫達決定,走一次鋼絲作為告別演出,然后宣布退休。

他將表演地點選在了波多黎各的海濱城市圣胡安。沒想到,以前從來沒有出過任何差錯的瓦倫達這次卻徹底失敗了——當他剛剛走到鋼索中間,僅僅做了兩個難度并不大的動作之后,就從數十米高的鋼索上摔了下來,當場身亡。

事后,他的妻子說:“我知道,這次一定會出事。因為他在出場前就不斷地說,‘這次太重要了,不能失敗’。以前每一次成功的表演中,他都只是想著走好鋼絲這件事本身,而不去管這件事可能帶來的一切。而在一次的表演中,瓦倫達太想成功了,反而無法專注于事情本身,變得患得患失。如果他不去想這么多走鋼索之外的事情,以他的經驗和技能,是不會出事的。”

在這之后,這種在巨大心理壓力之下患得患失的心態被心理學家命名為“瓦倫達心態”,又稱“瓦倫達效應”。

我們常說,“壓力就是動力”,但“瓦倫達效應”告訴我們,壓力是一把雙刃劍,駕馭得當可化為殺敵萬千的利器,反之則可能會摧殘自身。

壓力心理研究鼻祖漢斯 賽葉醫生將壓力分為有害的不良壓力和有益的良性壓力:良性壓力能夠給人以動力,使人愉快并能有效地幫助人們生活;而不良壓力不僅使人感到無助、灰心、失望,還會引起身體和心理上的不良反應。

“瓦倫達效應”就屬于這種“不良壓力”。這是一種非理性的壓力,因為這種壓力的根源是人的患得患失的心態,并不是擔心自己不夠好從而想辦法提升自我,而是在反復擔心“失敗后怎么辦”。前者帶來的是正面情緒,而后者帶來的則是實實在在的負面情緒,會使一個人的精力分散,最終浪費在無用的胡思亂想上。如此一來,又怎么會成功呢?

其實,他們不知道的是,與其因患得患失而最終品嘗失敗的苦果,不如一開始就放手一搏,這樣反倒會有成功的可能。

美國20世紀60年代的著名演講家約翰 瓊斯年輕時參加過一個演講比賽。這場比賽是邁阿密大學組織的,選手來自全美的名校,贊助公司包括卡耐基學校等培訓界名校。

一路過關斬將進入半決賽的時候,瓊斯感到非常緊張。首先是因為這場比賽對他來說很重要,他希望能借此進入演講界的圈子中;其次,在經過一系列搏殺后,對手的實力也讓他感覺有些膽怯。在這種心理的驅使下,瓊斯一拿起演講稿,就感覺心跳加速、喉頭痙攣,試講的時候,他甚至開始大段大段地忘詞。

眼看著比賽日期臨近,瓊斯的狀態卻越來越差,他幾乎就要放棄了。當放棄的念頭在腦海中閃過時,瓊斯振作起精神,暗暗地告誡自己——無論如何都不能放棄!即使最終被淘汰出局,也不能主動放棄!有了這樣的想法之后,瓊斯開始慢慢接受自己在比賽中被淘汰的可能性,奇怪的是,他反倒不緊張了。

比賽的時候,沒有了心理負擔的瓊斯放開了,他那聲情并茂的演講征服了評委,也讓對手佩服有加。隨后,他成功地闖進了決賽。

這一次經歷,讓約翰 瓊斯具備了一個演講家最重要的能力,即從容面對大場面的能力,這為他的成功鋪平了道路。

“瓦倫達效應”其實非常簡單:過度緊張帶來的壓力,摧毀了長期訓練所形成的無意識反應能力。所謂“熟能生巧”,當出現某些意外情況的時候,一個技巧熟練的人會下意識地做出正確的應對——這并不是運氣,而是在日常訓練中獲得的潛意識記憶。

而患得患失的心理讓人的注意力高度集中于自己正在做的事情,連一些最基本的應對都需要深思熟慮(比如,先邁左腳還是先邁右腳),最終導致的結果就是反應變慢,思維也就跟著變遲鈍了。

庫里肖夫效應:眼中的世界,其實就是內心的世界

“庫里肖夫效應”最早是指蘇聯導演庫里肖夫發現一種電影現象。當時,他為蘇聯著名演員莫茲尤辛拍攝了一組靜止的、沒有任何表情的特寫鏡頭,然后,把這些相同的特寫與其他影片的小片斷連接成三種組合:

及時個組合是莫茲尤辛的特寫后面緊接著一張桌子上擺了一盤湯的鏡頭。第二個組合是莫茲尤辛的鏡頭后面緊接著一個躺在棺材里的女尸鏡頭。第三個組合是這個特寫后面緊接著一個小女孩在玩一個滑稽的玩具狗熊的鏡頭。

當庫里肖夫把這三種不同的組合放映給一些不知道其中秘密的觀眾看的時候,效果是非常驚人的:觀眾對藝術家的表演大為贊賞。他們指出:莫茲尤辛看著那盤湯時,陷入了沉思;莫茲尤辛看著女尸時,表情又是如此悲傷;而觀察女孩玩耍時,莫茲尤辛更是將輕松、愉快的表情表現得十分自然——然而,事實上,拍攝時的莫茲尤辛始終毫無表情。

之所以會產生“庫里肖夫效應”,是因為觀影者將自己的經驗投射到了眼前的鏡頭中,從而產生了聯想。在我們過去的觀影或者日常生活經歷中,一般而言,看到尸體就會讓人聯想到悲傷,而看到玩耍的小孩會讓人聯想到愉快——換句話說,觀影者所看到的,其實只是自己的聯想的心理投射而已。

“庫里肖夫效應”對于蒙太奇這種電影藝術的運用有著很大的指導意義,在現實生活中也同樣發揮著重要作用,尤其是各大品牌對于商標名稱和商標圖案的選擇,無不是對“庫里肖夫效應”的靈活運用。

誕生于1886年的Coca-Cola飲料一經問世,便大受歡迎。20世紀20年代初,這個國際品牌首次進入中國市場,幾年下來卻發現,和其他國家市場的火爆相比,中國市場對可口可樂的反響簡直可以用慘淡來形容,幾乎是無人問津。

這是什么原因呢?Coca-Cola公司總部派出市場人員在調研后發現,問題出在中文譯名上——當時正值民國時期,翻譯者的文筆十分古奧,并未關注譯名是否通俗上口,居然將Coca-Cola翻譯成了“蝌蝌啃蠟”。

蝌蝌啃蠟——這只是一個毫無意義的音譯,卻產生了嚴重的庫里肖夫效應:中國受眾面對這個名字,首先想到的就是難喝,甚至惡心,因為中國有個成語叫“味同嚼蠟”。而且,在中文中,“蝌”這個字只對應詞語“蝌蚪”,就是那些黑乎乎、黏糊糊的青蛙幼體。這就導致了中國受眾直接將“蝌蚪”和“嚼蠟”的心理投射到了Coca-Cola身上,即使明白這只是毫無意義的音譯,但依然忍不住排斥與厭惡心理。

直到20世紀80年代,Coca-Cola品牌再次進入中國市場,這一次,它選擇了一個全新的譯名——可口可樂。從此,可口可樂引爆了中國飲料市場。

同一種飲料,同一個名字,只因翻譯的用字不一樣,就讓消費者產生了不同的情緒反應,這無疑是“庫里肖夫效應”的生動詮釋。

這個案例對于各大跨國公司的本土化戰略有著深遠的指導意義。直到今天,在美國許多商學院的本土化戰略教材中依然會提到它。

無論是商標的設計還是商品名的選用,除了需便于識別之外,一個重要的指標就是必須在各個文化圈中都能引起美好的聯想的“庫里肖夫效應”。從消費角度來看,商品名稱、商標等商品標識不只是一種代稱那么簡單,很多時候都能帶來各種情緒投射反應,從而影響購買者的心理。

“理性人假設”是經濟學的一個重要的假設前提,但在心理學上,人們從來都不是純理性的,大量的情感因素影響著人們認知世界的結果。很多時候,人們看到的世界,其實只是自己內心世界的一個投影而已。

書名是墨菲定律,沒料到實際上書中內容有很多其他的心理學與社會學效應,作者介紹的都比較淺顯易懂,但是每篇剖析不深,略顯遺憾。總的來說還是挺不錯的,很有啟發。

書名是墨菲定律,沒料到實際上書中內容有很多其他的心理學與社會學效應,作者介紹的都比較淺顯易懂,但是每篇剖析不深,略顯遺憾。總的來說還是挺不錯的,很有啟發。

對心理學比較感興趣,書中介紹了許多心理現象,對自身有些幫助。

揭示那些無處不在左右你生活的心理學秘密,原來,那些讓人發笑卻又令人深思的行為的背后,都藏著好玩又古怪的心理效應……

可讀性非常高的書,真的非常少,對于這樣的書,我們不能讓他埋沒于書還之中,應該讓他在市場的浪潮之下 顯現出來 五星已給。

算得上是一本非常經典的圖書了,這本書記憶中很早之前就聽說過,但是一直沒有機會拜讀,這次特意買來看看,讀起來感覺確實不錯。

很接地氣的心理學著作,比勵志雞湯好太多了,“認識你自己”,可是你以為的很可能只是你以為啊。

很有意思的一本書,其中的心理學原理通俗易懂。

當你喝著清爽、甜美的“可口可樂”時,可曾記得這美味的飲品,原來的中文譯名“蝌蚪啃蠟”?你是否回想到這款飲品從最初在中國滯銷到最后引爆中國市場的唯一秘訣就是:商家把“蝌蚪啃蠟”新譯成了美妙動聽的“可口可樂”!這其中的道理就是“庫里肖夫效應”,也是電影藝術中的墨菲定律。而這一效應、這一定律同樣適用于飲料市場等其他許多行業

可讀性非常高的一本書,我覺得這是一本經典書把,讀起來給人感覺非常的好。孤陋寡聞了 想來這本書很多人都知道 我卻是第一次讀這本書

包含生活中很多的心理學概念,都是結合具體事例,讓人容易理解,沒有過多復雜的說教,初學比較適合。

簡直就是我個人理念的總結:小心謹慎,不盲目樂觀,做最壞打算,把錯誤和失敗考慮在計劃內,生活本來就很荒謬,榮耀只是短暫,卑微卻是永恒。

簡直就是我個人理念的總結:小心謹慎,不盲目樂觀,做最壞打算,把錯誤和失敗考慮在計劃內,生活本來就很荒謬,榮耀只是短暫,卑微卻是永恒。

作者文筆精煉流暢,心理學識淵博,讀完該書能對心理學界研究成果有較為全面的了解!推薦一下!

作者文筆精煉流暢,心理學識淵博,讀完該書能對心理學界研究成果有較為全面的了解!推薦一下!

可讀性非常高的一本書,關于內容專業性知識引用也是有理有據,最起碼不給讀者拽文 這點就讓很欣喜了 看過太多拽文的書了 總之是非常不錯的一本書

還算不錯的一本書把,就專業性來說,個人覺得一般,但畢竟本人是這個專業的,本書作為一本通俗讀物來說還是非常不錯的一本書,三觀正常,專業知識引用正確。更難得的是作者文字處理能力不錯,總體文字風格輕松詼諧,讓書讀起來不至于枯燥范圍,這點是非常難能可貴的。給個五星10分把,推薦給非專業的書友一讀。

可讀性非常高的一本書,以前一直知道這本書,但一直沒有機會恭讀,乘著十月一幾天長假,拿出來翻了一頁,結果就一發不可收拾,一口氣看完了全書。確實是一本經典圖書

雖說書名叫墨菲定律,但里面都是一些聊勝于無的小案例,介紹了一些其他的定律,打著墨菲定律的名字

雖說書名叫墨菲定律,但里面都是一些聊勝于無的小案例,介紹了一些其他的定律,打著墨菲定律的名字

這本書真的非常好,它告訴我們,從被發現的第一天起,墨菲定律就被證明是對事情出錯的最好解釋。容易犯錯是人類與生俱來的弱點,不論科技多發達,錯誤都會發生。而且我們解決問題的手段越高明,面臨的麻煩就越嚴重。

這本書真的非常好,它告訴我們,從被發現的第一天起,墨菲定律就被證明是對事情出錯的最好解釋。容易犯錯是人類與生俱來的弱點,不論科技多發達,錯誤都會發生。而且我們解決問題的手段越高明,面臨的麻煩就越嚴重。

一本好玩又實用的日常行為心理指南;突破思維界限,認識真正的自我;揭示那些無處不在左右你生活的心理學秘密,原來,那些讓人發笑卻又令人深思的行為的背后,都藏著好玩又古怪的心理效應。

經典全新譯本,又添加了好多專業的理論,可讀性強,非常實用。

我們常說跟著感覺走,但感覺就一定可靠嗎?凡事憑感覺能行嗎?心理學家說,直覺不一定可靠。我們應該相信直覺,但不迷信直覺。這就是控制錯覺定律。

靜下心看,一定能學到不少東西。書中收集了許多并非很常見但卻很實用的心理學定律,闡釋這些定律的故事也都很有趣,真的很值得一讀

超級實用的心理技巧,看過就用上了,尤其是在跟人交流時,比之前買過的那本美國版更有現實意義,不搞笑,很實用。贊一個!

買了3本,其中天才質量比較好,內容一般,像是胡編亂造的,不像紀實。而《墨菲定律》純屬盜版,紙張質量很差,內容也非常平淡,沒有什么研究價值。《行為心理學》紙張也不錯,內容也可以,通俗易懂。但不得不說的是,當當的物流也太差了吧,三本書就用了一個薄薄的塑料袋寄過來,是幾個意思?!東西還不一定是正品!以后還是慎重在當當買書了!

這本墨菲定律還真是有不少干貨,非常實用,真的長了不少見識。尤其適合職場人士讀,其實說到底,做什么都是做人哪